スイーツ&グルメ2023/4/4 更新

ういろうとようかんの違いとは?それぞれの違いとおすすめ5選を紹介

見た目が似ている、ういろうとようかん。どちらも伝統的な和菓子で、手土産やギフトとして人気ですが、両者の詳しい違いはご存知でしょうか?この記事ではういろうとようかんの違いについて、原料や作り方、起源・歴史といった観点から解説します。おすすめ商品も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

ういろうとようかんの違いとは

ういろうとようかんの大きな違いは、原材料。ういろうは米粉やわらび粉を主原料として蒸した和菓子なのに対し、ようかんは小豆を主原料として寒天で固めた和菓子です。どちらも「棹物菓子(さおものがし)」と呼ばれる細長い棒状の和菓子ですが、原料や作り方が異なることから、食感や風味も異なります。

ういろう(外郎)とは

原料や作り方

ういろうの原料は米粉や小麦粉、わらび粉といった粉類と砂糖、温水など。これらをよく練り合わせて型に注ぎ、蒸篭などで蒸しあげて作ります。米粉や小麦粉を使ったういろうは"もっちりとした食感"が、わらび粉を使ったういろうは"ぷるっとした食感"が特徴です。

起源や歴史

ういろうの起源には諸説あり、1つは「外郎薬」と呼ばれた痰切りの薬に似ていたことから由来するという説です。もう1つは、外郎薬の口直しとして添えられた菓子に由来するという説で、起源が後者であれば、ういろうの発祥は京都または博多ではないかといわれています。

そんなういろうの歴史の始まりは、室町時代ごろ。中国より伝来し、当時は黒糖を使ったういろうが食べられていました。江戸時代になると一般庶民にも広まり、現在では山口と小田原がういろうの有名どころとなっています。

ようかん(羊羹)とは

原料や作り方

一般的に、ようかんの原料は小豆あん・砂糖・寒天の3つです。蒸しようかんの場合は、これらに小麦粉やくず粉を加えて作ります。材料を鍋に入れて火にかけながら煮詰めたものを、冷やし固めればできあがりますが、作り方や水分量によっては水ようかんを作ることもできます。

起源や歴史

ようかんの起源は、古来中国で食べられていた、羊や野菜を煮込んだスープ。羊羹の"羹"は「あつもの」と呼び、これがスープを意味します。羊羹が中国から日本に伝来した当時、日本では肉食が一般的ではありませんでした。そのため、羊肉の代わりに小豆を用いた精進スープが羊羹として日本で広まったのです。

その後、煮詰めて甘みをつけてたものが茶席で好まれるようになり、江戸時代にはお菓子の1つとして蒸しようかんが広まったといわれています。寒天を使った"煉ようかん"は1600〜1700年代ごろに考案されたといわれ、食感・味わい・日持ちのよさから、現代では煉ようかんが人気を博しています。

ういろう・ようかんと、きんつばとの違いは?

ういろうは米粉やわらび粉などを主原料とし、ようかんは小豆などを主原料とする和菓子。これらと混同しやすい和菓子に「きんつば」が挙げられます。きんつばとは、粒あんを寒天で固めたものに、小麦粉の生地をつけて焼きあげたもの。同じ小豆を使うようかんに比べ、甘さは控えめで、食感は硬いのが特徴です。

基本の原材料は、粒あん・寒天・砂糖・小麦粉の4つ。ようかんのように、材料を鍋に入れて煮詰めたものを冷やし固め、固まったら小麦粉と水を混ぜた生地を薄く付けて、全面を焼くだけ。粗熱が取れたら、はみ出た生地を切って形を整えます。

もともとは、日本刀の鍔(つば)のように丸く平たい形で「銀鍔」と呼ばれていましたが、"金のほうが縁起がよい"ということから現在の名称に変わったといわれています。四角い形のきんつばが考案されたのは、明治時代に入ってからです。

阪急で人気のういろう・ようかん5選

上品な甘さや日持ちのよさから、手土産やギフトとして人気のういろう・ようかん。以下では、阪急百貨店のオンラインショップで人気の商品5つを紹介します。どのようなシーンにもぴったりな和菓子なので、贈りもので迷った際にはぜひ参考にしてみてください!

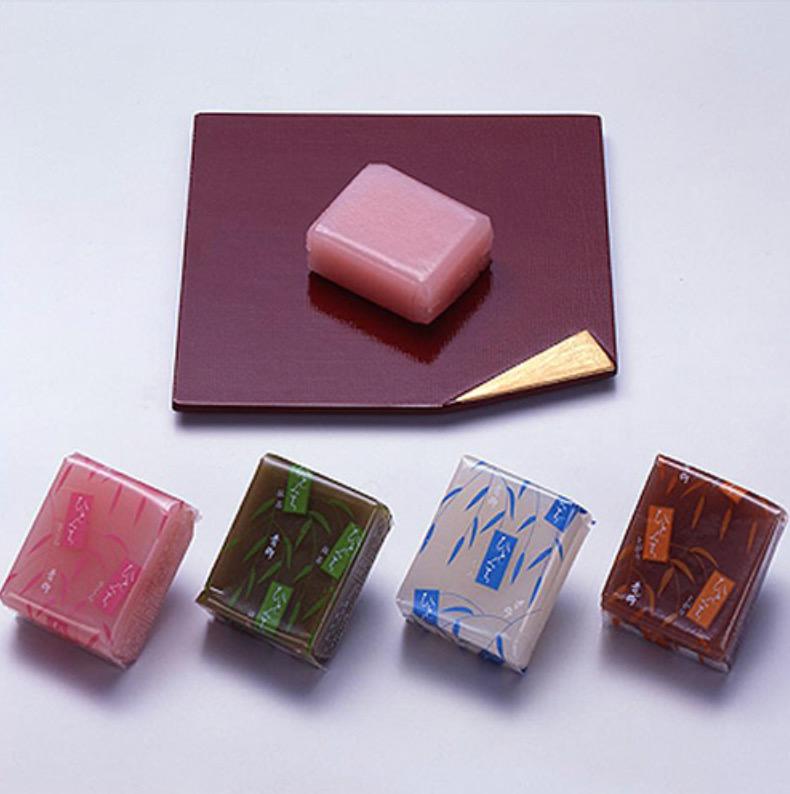

1. 「青柳総本家」青柳ういろう ひとくち

プチギフトをお探しなら「青柳総本家」のひとくちサイズのういろうセットがおすすめ。華やかな色味・味わいの"さくら"、苦味と甘味のバランスがよい"抹茶"など、かわいらしい4種類のういろうが味わえます。やさしい甘さともっちり食感のういろうを、ぜひおいしい日本茶と一緒にお楽しみください。

詳しく見る

2.「御菓子 つちや」柿ようかん 190g

少し変わったようかんなら、柿ようかんはいかがでしょうか?契約農家から仕入れた堂上蜂屋柿を自社工場で丁寧に干し柿にしたのち、ジャム状にして混ぜ込んだ「御菓子 つちや」の柿ようかんは、濃厚な甘味が特徴。美しい色合いと味わいは、お茶請けにぴったりです。

詳しく見る

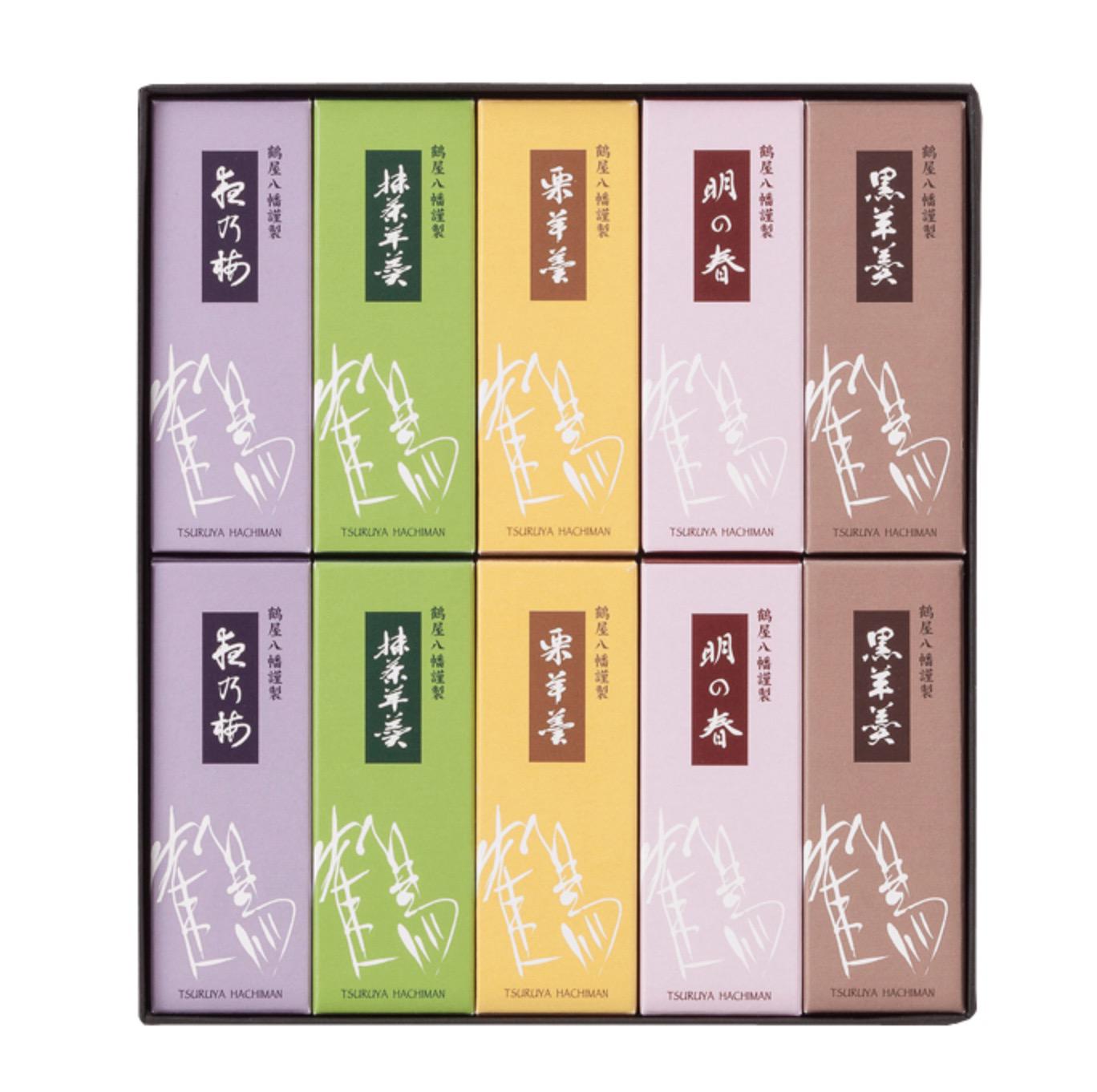

3. 「鶴屋八幡」一口羊羹詰合せ 10個入り

手土産をお探しなら、食べ切りサイズのようかんのセットがおすすめ。「鶴屋八幡」の一口羊羹詰合せでは、国産大納言入りの"夜の梅"やこし餡を使ったあっさり風味の"黒羊羹"など、5種類のようかんが2本ずつ楽しめます。常温で365日の保存が可能で、老若男女問わず多くの人に喜ばれるひと品なので、ぜひ手に取ってみてください。

詳しく見る

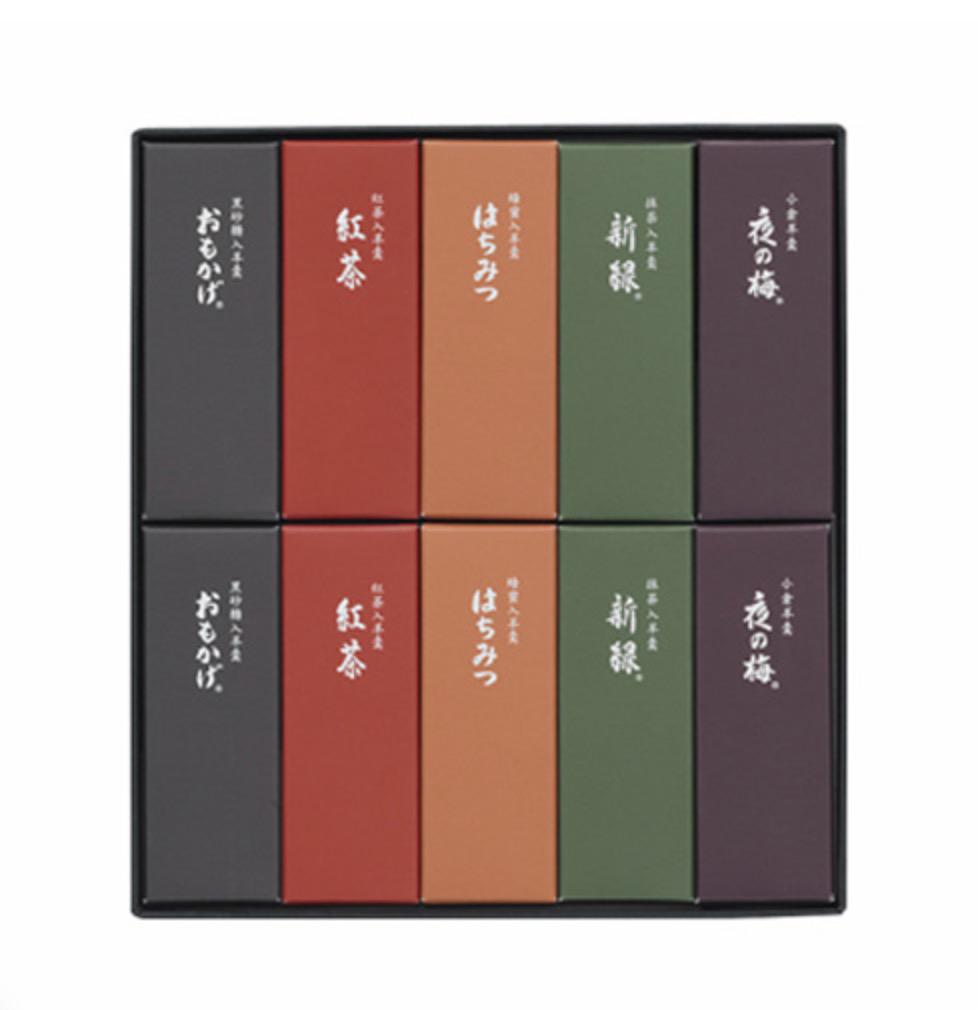

4. 「とらや」小形羊羹10本入

誰からも喜ばれるギフトなら、有名和菓子店「とらや」のようかんがおすすめ。こちらのアソートでは、小倉羊羹・黒砂糖入羊羹・抹茶入羊羹に加え、このサイズ限定の"はちみつ"と"紅茶"が味わえます。上品な甘さとなめらかな舌触り、やさしく香る小豆の風味は、幅広い年齢層に喜ばれること間違いなし!

詳しく見る

5. 「小布施堂」水栗羊羹 9個入

涼しげな水色のパッケージに包まれた「小布施堂」の水栗羊羹は、暑い時期のギフトにぴったり。栗あんを使った水ようかんで、さっぱりとした甘味と瑞々しさ、喉越しのよさが楽しめます。保存は常温で180日。暑い日には、冷蔵庫などで冷やすと、より一層おいしく食べられますよ。

詳しく見る

ういろうとようかんの大きな違いは原料

形の似ている両者ですが、ういろうの主原料は米粉やわらび粉なのに対し、ようかんの主原料は小豆です。ういろうはもっちりとした食感が、ようかんは種類によってさまざまな食感が楽しめるので、食べ比べをしてみてはいかがでしょうか?

※商品情報や販売状況は2023年04月04日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

スイーツ&グルメ 新着記事

-

CAKE LINK by HANKYU × 俳優 佐藤流司 2026年1月末までコラボ延長決定!!

ゆっきー

-

阪急のクリスマス~スイーツ~阪急うめだ本店のおすすめ

編集スタッフ

-

阪急のクリスマス~デリ~阪急うめだ本店のおすすめ

編集スタッフ

-

【12/20まで】「ケーキリンク」クリスマスケーキご予約まもなく終了

ゆっきー

-

クリスマス気分を先取り!~少し早めのPartyを楽しみませんか~

編集スタッフ

-

きかんしゃトーマス80周年・クリスマス映画公開記念ノベルティグッズ

ゆっきー

-

手土産に甘くないギフトを贈ろう!お菓子やおつまみ、調味料などおすすめ20選を紹介

贈りものナビ隊

-

「ケーキリンク」アンバサダーと共同開発 クリスマスドロップケーキ

ゆっきー

-

「ケーキリンク」クリスマスにおすすめキャラクターケーキ

ゆっきー

-

季節を味わう暮らし~かに編~阪急うめだ本店のおすすめをご紹介

編集スタッフ