ライフスタイル&ヘルス2023/12/1 更新

バレンタインデーに込められた本当の意味は?日本と世界6カ国の習慣も紹介

「大切な人に愛を伝える日」として知られている2月14日のバレンタインデーには、そもそもどのような意味があるのかご存じでしょうか?この記事では、バレンタインデーの意味や由来を解説します。世界各国のバレンタイン事情も取り上げるので、日本と比べてみてくださいね。

バレンタインデーとは

バレンタインデーは、一年でもっともロマンチックな日。世界のあちらこちらで愛がささやかれ、日本ではチョコレートとともに女性から男性へ思いを伝える日として定着しています。

バレンタインデーを英語にすると、Saint Valentine's Day(セント バレンタインズ デー)。実は、ある人物に由来する日なのです。ルーツを知ると、バレンタインデーの見方が変わってくるかもしれませんよ。

バレンタインデーの意味や由来

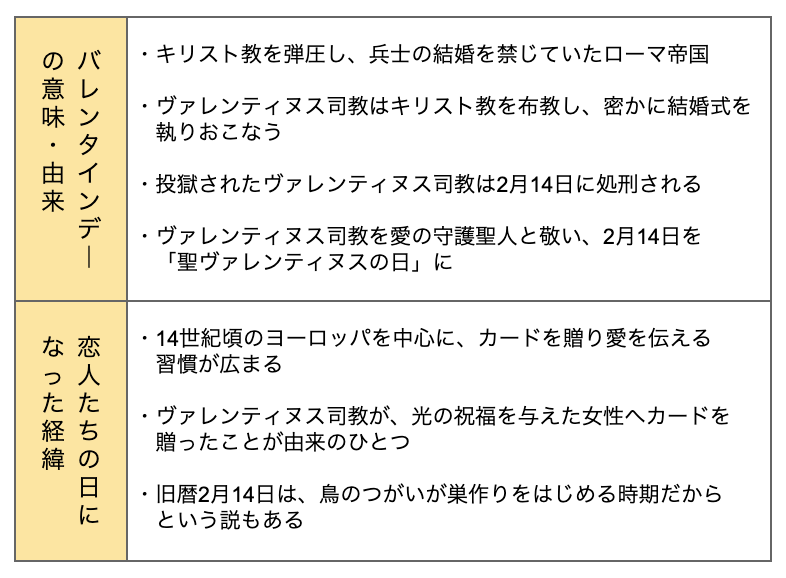

バレンタインデーの起源は、3世紀のローマ帝国までさかのぼります。バレンタインデーの名前の由来となった人物とは、ヴァレンティヌス司教(英語読みでバレンタイン司教)。彼にまつわる伝承をひも解いてみましょう。

ヴァレンティヌス司教とは

時のローマ皇帝であるグラディウス2世は、キリスト教を異教として弾圧し、士気に悪影響を与えることを理由に兵士の結婚を禁じていました。そのような状況下で人々を助け、キリスト教の布教をおこなっていたのがヴァレンティヌス司教です。

結婚を望む若い兵士の嘆きを聞いた司教は、密かに結婚式を執りおこない、愛の祝福を与えます。禁令に背いたことが発覚し、司教は牢獄へ。獄中で、目の見えない女性に光の祝福を与えるという奇跡をおこしますが、皇帝の怒りを買い、2月14日に処刑されてしまいます。

のちに、ヴァレンティヌス司教は愛の守護聖人として崇敬され、殉教した2月14日は「聖ヴァレンティヌスの日(英語でSaint Valentine's Day)」となったのです。

中世以降は「恋人たちの日」に

当初バレンタインデーは、聖ヴァレンティヌス司教の死を悼む宗教行事がおこなわれていました。恋人たちの日へと変わったのは、司教の殉教後、千年以上が経過した14世紀頃のこと。ヨーロッパを中心に、大切な人へカードを贈り、愛を伝える習慣が広まりました。

この習慣がはじまったのは、聖ヴァレンティヌス司教が殉教前に、光の祝福を与えた女性にカードを贈ったことにちなむという説も。また、旧暦の2月14日頃は鳥のつがいが巣作りをはじめる時期と重なり、愛の告白やプロポーズにふさわしい日とされたなど、諸説あります。

▼【まとめ】バレンタインデーの意味・由来

バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ

現在、バレンタインデーは世界各国で愛を伝え合う日として定着しています。しかし、2月14日にチョコレートを贈るのは日本だけであることをご存じでしょうか?

日本におけるバレンタインデーのはじまり

日本でバレンタインデーが知られるようになったのは、1950年代のこと。デパートで、「バレンタインセール」がおこなわれたことがはじまりです。

その後、製菓会社のキャンペーンにより、バレンタインデーとチョコレートの組み合わせが徐々に広まります。そして1960〜1970年代には、女性から男性にチョコレートを贈る日本独自のスタイルが定着しました。

バレンタインデーの多様なスタイル

大切な人へ贈る「本命チョコ」をはじめ、女友だち同士で贈り合う「友チョコ」、自分へ贈る「ご褒美チョコ」など、贈るスタイルは時代とともに多様化。職場の同僚やお世話になっている方へ贈る「義理チョコ」は、今や「感謝チョコ」へと名を変えています。

バレンタインデーと対を成すイベントが、3月14日のホワイトデーです。贈り物にはお返しをするという日本ならではの文化と、製菓業界の思惑が一致したのです。1980年以降、バレンタインデーのお返しとして、男性から女性へお菓子を贈る習慣が根付きました。

国によって異なるバレンタインデー文化

iStock.com/undefined undefined

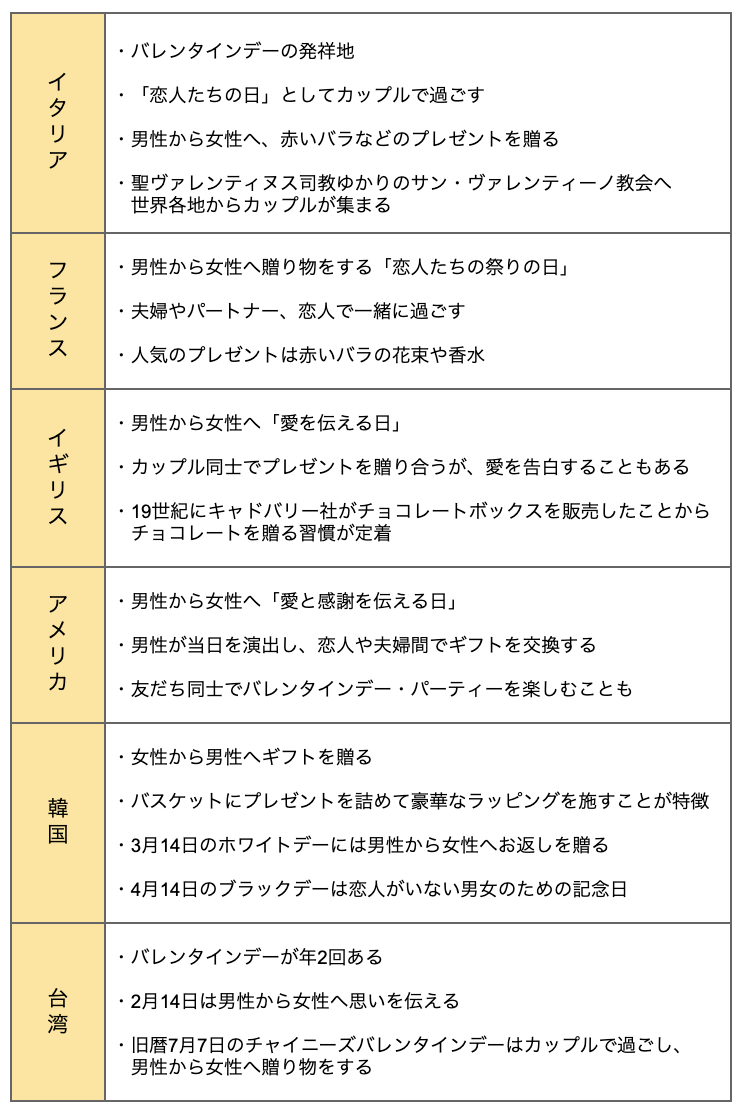

日本では、バレンタインデーは女性から男性へチョコレートを贈る日として認知されています。海外でも2月14日は「大切な人に愛を伝える日」と認識されていますが、過ごし方や贈り物などの風習は国によりさまざまです。

ここからは、世界各国のバレンタインデー事情を紹介します。

イタリア

バレンタインデーの発祥地であるイタリア。2月14日は「恋人たちの日」として、カップルがロマンチックな時間を過ごします。男性から女性へプレゼントをするのが主流で、一番人気は赤いバラ。

また、ウンブリア州の街テルニには、聖ヴァレンティヌス司教が眠るサン・ヴァレンティーノ教会があります。バレンタインデーの時期には、愛の守護聖人の祝福を求め、世界各地からカップルが集まることでも有名です。

フランス

フランスでは、バレンタインデーは「恋人たちの祭りの日」。夫婦やパートナー、恋人同士で映画を観たり、特別メニューのディナーを楽しんだり、小旅行に出かけたりと、それぞれにラブラブの時間を過ごします。

男性から女性へカードやプレゼントを贈るのが、フランスのスタンダード。人気のプレゼントは赤いバラの花束や香水などです。

イギリス

イギリスのバレンタインデーは、男性から女性へ「愛を伝える日」とされています。多くはカップル同士でカードやチョコレートなどを贈り合いますが、思いを寄せる相手へ告白することもあるようです。

19世紀にキャドバリー社が発売したチョコレートボックスや、ハート型のキャンディボックスが人気となりました。以来、チョコレートはバレンタインデーに欠かせないアイテムです。バレンタインデーにチョコレートを贈る習慣は、イギリスが発祥という説もあります。

アメリカ

アメリカのバレンタインデーは、男性から女性へ「愛と感謝を伝える日」であり、恋人や夫婦がお互いの愛を確かめ合います。

当日の演出を仕切るのは主に男性で、ハート型やLOVEの文字をかたどったバルーンを飾るのが定番です。家族とはカードやギフトを交換し、感謝の気持ちを伝えます。最近では、友だち同士で楽しむバレンタインデー・パーティーも増加しています。

韓国

日本と同様に、女性から男性へ贈り物をするのが韓国のバレンタインデースタイル。バスケットにチョコレートやぬいぐるみなどのプレゼントを詰め、ゴージャスなラッピングをして贈るのが特徴です。

男性が女性へお返しを贈る3月14日のホワイトデーのほか、4月14日にはブラックデーという韓国オリジナルの記念日も。恋人のいない男女のための日で、黒い服を着て黒い料理を食べ、寂しさを吹き飛ばします。

台湾

台湾ではバレンタインデーが2回もあります。2月14日は男性から女性へ思いを伝える日。もうひとつは、旧暦7月7日のチャイニーズバレンタインデーです。

織姫と彦星の伝説をもとにした「恋人のための日」で、カップルでディナーを楽しみ、男性から女性へ贈り物をするケースが大半。末永くという意味を込めて、99本のバラの花束を贈るのも人気です。

▼【まとめ】各国のバレンタイン文化

バレンタインデーにおすすめなチョコレート5選

1. 「山本山」ちょこはす(ほうじ茶)

1,404円

お茶と海苔の老舗「山本山」ならではの、こだわりのほうじ茶が豊かに香るフレークタイプのチョコレートです。れんこんの粉末を使用して、グルテンフリーに仕上げていることも特徴です。和スイーツが好きな方はもちろん、健康意識が高い方への贈り物にもおすすめします。

詳しく見る

2. 「メリーチョコレート」ファンシーチョコレート

1,782円

ミニサイズのチョコレートが40個も詰め合わされたギフトセットです。定番のミルクチョコレートから、宇治抹茶やマロンなどひと味違ったチョコレートまで、バラエティ豊かな顔ぶれに思わず心ときめきます。職場の同僚でシェアする義理チョコや、家族が多い方への贈り物に最適です。

詳しく見る

3. 「モンロワール」リーフメモリーギフトボックス60個入り

3,240円

葉っぱの形をした小さなチョコレートが少量ずつ包まれており、大人数に配る義理チョコにぴったりの商品です。ひとつの包みには、3種類のフレーバーが入っています。チョコレートはミルクやモカ、ホワイトなど定番の味ばかりなので、誰に贈っても喜ばれるでしょう。

詳しく見る

4. 「ショコラボ」ショコラボ彩ギフト

4,860円

果物が好きな方に贈りたい、チョコレートがけドライフルーツ9種類と、5種類のチョコレートのアソートセットです。ドライフルーツは、やわらかくて食べやすいセミドライタイプ。チョコレートをまとったマンゴーやオレンジ、パインなどの果物が、色鮮やかに輝いています。

詳しく見る

5. 「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」アタンション 20粒入

7,398円

人気のショコラ19種類を詰め合わせた、贅沢なギフトボックスです。口どけのよいガナッシュや、ナッツの風味が口いっぱいに広がるプラリネなど、個性豊かなショコラを楽しめます。フランスの高級チョコレート専門店による、カカオの豊かな香りと洗練された味わいをお楽しみください。

詳しく見る

ハッピーなバレンタインデーを

バレンタインデーに愛の告白をしたり、プロポーズをしたりするのは、愛の守護聖人、聖ヴァレンティヌス司教の導きを願うからこそ。愛と信仰のために命をささげた聖ヴァレンティヌス司教の物語は、バレンタインデーを特別なものにしてくれます。思いを大切に、ハッピーなバレンタインデーをお過ごしください。

※商品情報や販売状況は2023年12月01日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル