ライフスタイル&ヘルス2022/6/17 更新

お中元とは?贈る意味やマナー、おすすめの商品5選も

お世話になった人に夏の挨拶として贈る「お中元」。今年初めて用意する方は、そもそもお中元とは何なのか、いつ・どんなものを贈れば良いのか迷いますよね。この記事では、お中元を贈る意味や由来、贈る時期について詳しく解説。おすすめの商品もご紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

お中元を贈る意味とは

お中元とは、普段お世話になっている人、また以前お世話になった人にギフトを贈る夏の風習です。日頃の感謝や、相手の健康を願う気持ちを伝える意味があります。贈る時期は地域によって異なりますが、6月中旬からお盆くらいまでが一般的。ビールやお菓子などの食品類のほか、洗剤やタオルなどの日用品を贈るのも人気です。

お中元の由来

お中元は中国の風習に由来しています。中国の道教では、上元(旧暦の1月15日) 、中元(旧暦の7月15日)、下元(旧暦の10月15日)の3つを神様の誕生日とし、人々がお供物をする風習がありました。この「中元」が日本の「お盆」の文化と結び付き、お中元が誕生したと考えられています。

お歳暮や暑中見舞いとの違い

お歳暮とは

お歳暮もお中元と同じく、お世話になっている人・なった人に感謝の気持ちを込めてギフトを贈る風習を指します。目的は同じですが、お中元は夏に贈るのに対し、お歳暮は年末に贈るのが特徴です。またお歳暮には「今年一年お世話になりました。来年もよろしくお願いします」という意味が込められています。

暑中見舞い・残暑見舞いとは

暑中見舞いや残暑見舞いは、相手の健康を願う気持ちを込めた "季節の挨拶状" を指します。暑中見舞いは7月初旬から8月7日頃(立秋の前日)まで、残暑見舞いは8月7日から8月末までに出すのが主流。またお中元は品物を贈るのに対し、暑中見舞いや残暑見舞いはハガキや手紙を出すのが一般的です。

お中元と暑中見舞い・残暑見舞いの両方を贈ることに問題はありませんが、お返しやお礼状の用意など、相手に負担をかけてしまうこともあります。お中元と残暑見舞いのように時期をずらして贈るか、相手を気遣うひと言を添えるなどの配慮が必要です。

いつまでに贈る?お中元を贈る時期

お中元を贈る時期は地域によって異なります。自分の住む地域ではなく、相手の住む地域に合わせて贈るのがマナーなので注意してくださいね。以下ではお中元・お歳暮、それぞれを贈る時期をご紹介します。

お中元を贈る時期

北海道:7月中旬〜8月15日

東北・関東:7月初旬〜7月15日

北陸:7月1日〜7月15日、7月15日~8月15日(地区によって異なる)

東海・関西・中国・四国:7月中旬〜8月15日

九州:8月1日〜8月15日

沖縄:旧暦の7月15日前後

お歳暮を贈る時期

北海道:12月13日〜12月20日

東北:12月13日〜12月25日

関東:12月初旬〜12月31日

東海・中国・四国:12月13日〜12月25日

関西:12月13日〜12月31日

九州:12月13日〜12月20日

沖縄:12月13日〜12月20日

※お中元、お歳暮共に一部地域では異なる場合があります

お中元の相場

お中元は3,000~5,000円程度の品物を贈るのが一般的です。とくにお世話になった人や上司、取り引き先の相手などであれば、10,000円程度のものを贈ることも。ただし毎年続けて贈るものなので、年によって金額に差が出ないよう無理のない範囲で選ぶことが大切です。また高価なものは相手に負担をかけてしまうこともあるので注意してくださいね。

なお年末に贈るお歳暮は、一年お世話になった感謝の気持ちを込めてお中元よりもやや高めのものを選ぶのが主流です。

お中元を贈るときのマナー

事前に相手の好み・家族構成をリサーチする

贈り物は相手に喜んでもらうことが一番大事。定番だからといってビールを贈ってもお酒が飲めない人なら喜ばれませんし、甘いものが苦手な人にスイーツを贈ってもガッカリさせてしまいます。事前に相手の好みをリサーチしてから品物を選ぶようにしましょう。

また家族構成を調べておくことも大切です。子どもがいる家庭なら家族みんなで食べられるものを、単身の方なら食べ切りやすい量のものを選ぶといった配慮をしてくださいね。

贈るタイミングに注意する

賞味期限が短いお菓子や生鮮食品を選ぶ際は、贈るタイミングにも注意が必要です。事前に受け取れる日時や時間を確認しておきましょう。忙しい方やすぐに受け取れるかわからない方に贈る場合は、焼き菓子や乾物、ビールなど、賞味期限が長いものを選ぶと親切です。

喪中の場合

お中元やお歳暮は、贈り主と受け手側のどちらが喪中でも贈って問題ないとされています。ただし四十九日が過ぎるまでは贈るのを避けたほうが良いでしょう。また慶事の際に用いる紅白の水引を選ぶのはNG。無地の奉書紙か白い短冊に「お中元」または「御中元」と書いて贈るのがマナーです。

時期を過ぎてしまったら

お中元の時期を過ぎてしまった場合は、のし紙の表書きを変えて贈ることができます。7月15日を過ぎたら「暑中見舞い」、立秋(8月8日か9日)を過ぎたら「残暑見舞い」として贈りましょう。

お中元を受け取ったときのマナー

すぐにお礼状を出す

お中元を受け取ったら、なるべく早くお礼状を出しましょう。近年は電話やメールでお礼を伝えることも多いですが、お礼状は別で出すのが正しいマナー。品物が届いてから3日以内には出し、先方に1週間以内に届くようにするのが望ましいです。

お返しをする必要は?

基本的にお中元の返礼品は必要なく、お礼状を出せば問題ありません。ただしもらった相手にお世話になっている場合や仕事で付き合いがある場合など、関係性によってはお返しを贈ったほうが良いケースもあります。もしお返しをしたい場合は、暑中見舞いや残暑見舞いとして、お礼の言葉とともに品物を贈ると良いでしょう。

お中元に向いている贈り物

お中元は暑い季節に贈るギフトなので、喉を潤すビールやジュースなどのドリンク類、さっぱりと食べられるそうめん、フルーツ類などの品物が人気です。贈り相手が離れた場所に住んでいる場合は、自分が住む地域の名産品や特産品を贈るのもおすすめです。

お中元におすすめの商品5選

1. 「オスヤ」飲む酢デザートビネガー 3本セット

ビネガーショップ「OSUYA(オスヤ)」の飲む酢デザートビネガー®セットです。デザートビネガー®とは、甘味料や香料などの添加物は使用せず、果実酢をベースに作られたドリンクのこと。炭酸水や牛乳、豆乳などで割って飲むだけでなく、アイスクリームにかけてデザート感覚で楽しめます。暑い季節にぴったりなギフトセットです。

2. 「フリュテリー果坊」国産果の実(かんのみ)コンフィチュール3本アソート

清水白桃(しみずはくとう)、シャインマスカット、ブルーベリーのコンフィチュールセットです。生のフルーツはあまり日持ちしませんが、コンフィチュールは保存が効くので相手の好きなタイミングで楽しんでもらえるのが魅力。ジャムのようにパンにつけたり、ヨーグルトにトッピングしたりと、お好みの食べ方で味わってもらえます。

3. 「小布施堂」栗の小径 9個入

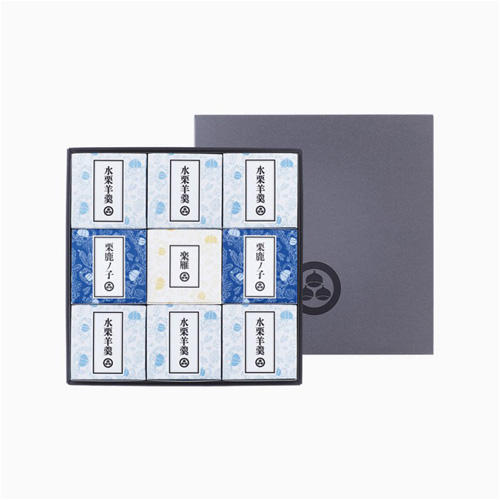

お中元に和菓子を贈るなら、涼しげな水羊羹がおすすめ。こちらは100年以上の歴史をもつ和菓子の老舗「小布施堂(おぶせどう)」の詰め合わせセットです。「水栗羊羹」のほか、お店を代表する栗菓子「栗鹿ノ子(くりかのこ)」「楽雁(らくがん)」の合計3種類が入っています。夏らしくておしゃれなブルーの箱に入っていますよ。

4. 「神戸トアロードデリカテッセン」神戸からの贈り物C

夏を元気に乗り切って欲しいという願いを込めて、お中元にお肉のセットを贈りませんか?こちらはハムやウインナー4種の詰め合わせセットです。ドイツのスパイスを使用したソーセージ「ニュルンベルガー」や、牛肉を用いたソーセージ「ボロニア」など、珍しい商品がラインアップ。そのままおつまみにするのはもちろん、サンドイッチやパスタにアレンジできます。

5. 「ヒオアイスクリーム」クラフトアイスクリーム(R)GIFTBOX 8個入

甘いものが好きな方やお子さんがいる家庭にお中元を贈るなら、アイスのギフトが一押しです。「ヒオアイスクリーム」のギフトセットは、北海道・美瑛(びえい)町の牧場で絞った生乳だけを使用した「美瑛ミルク」、ほろ苦さがたまらない「塩キャラメル」などの計4種入り。一つひとつ職人が手作りしているため、リッチな味わいを楽しめます。

お中元は感謝が伝わるようにしっかりと準備を

日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて贈るお中元。地域によって贈る時期が異なるので、事前によく調べておくことが大切です。また相手の好みに合わせて品物を選ぶのもポイント。感謝の気持ちが伝わるよう、しっかりと準備してくださいね♪

※商品情報や販売状況は2022年06月17日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara