ライフスタイル&ヘルス2023/9/21 更新

おせち料理の歴史をわかりやすく簡単に解説!昔と今の違いを知ろう

お正月といえば、おせち料理。わたしたちは新年を迎える度に当たり前のように口にしていますが、そもそもどうしてお正月におせち料理を食べるのでしょうか。この記事ではおせちの起源や由来、発展の歴史に関して解説していきます。

おせちはいつからはじまった?おせち料理の起源と由来

おせち料理の起源は諸説ありますが、弥生時代に中国から「節」という暦が伝わったことがはじまりだといわれています。季節の変わり目などで区切り、一年のなかでも特別な日を「節」と呼んでいたそうです。

それから日本では季節の変わり目に、自然の恵みや収穫を神様に感謝するようになりました。そして、節ごとにお供え物をする風習「節供」が、少しずつ広がっていったといわれています。食べ物のなかでも新米や海産物などが供えられ、おせち料理の原型にもなったといわれます。

おせち料理が定着したのは奈良時代~平安時代

おせち料理が文化として定着したのは、奈良時代〜平安時代の間だといわれています。

この頃には「節」ごとに、宮中行事として宴会や儀式が執りおこなわれるようになりました。その儀式や宴会の場で振る舞われたのが、おせちです。

とくに1月1日、1月7日、1月16日、5月5日、11月の豊明(辰の日のこと)は重要視され、五節会(ごせちえ)と呼ばれて豪華な料理が振る舞われました。

ただ当時はおせちではなく、御節供(おせちく)と呼ばれていました。御節供が由来となって、いまの御節(おせち)という名称に定着したといわれています。

おせち料理が庶民に広まったのは江戸時代

おせちの文化が庶民の間にも広がっていったのは、江戸時代の頃だといわれています。

江戸時代では、1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の五節句が祝日として制定されます。それにより庶民の間にも御節供が浸透しはじめ、山の幸や海の幸を盛り付けた豪華なおせち料理をいただく風習が定着しました。

さらに江戸時代後期には、おせちの食材一つひとつに意味が込められるようになります。たとえば、「めでたい」という意味を込めた鯛の姿焼きや「豊作」という意味が込められた田作りなどが振る舞われました。

重箱に詰めるようになったのは江戸時代〜明治時代

おせちを重箱に詰めるようになったのは、江戸時代末期〜明治時代の頃だといわれています。

重箱に食材を詰めるようになった背景は諸説ありますが、「箱を重ねるという行為」が「めでたさを重ねること」と捉えられていたからだといわれています。

また重箱は縦に積む分、たくさんの食材をコンパクトに収めることが可能です。そのため食卓やお店で人々に振る舞いやすかったことも理由のひとつだといわれています。

「おせち」と呼ばれるようになったのは戦後から

これまで御節供と呼ばれていた料理が「おせち」という呼び名に定着したのは、第二次世界大戦後だといわれています。

そもそも庶民の間では御節供ではなく「食積(くいつみ)」や「蓬莱(ほうらい)」という名称のほうが一般的で、「おせち」という呼び名自体は定着していなかったのです。

おせちという呼び名が定着したきっかけは、お店で重箱に詰めた正月料理を販売しはじめたことです。おせちという名称で売り出されたことによって、各家庭に広まっていったといわれています。

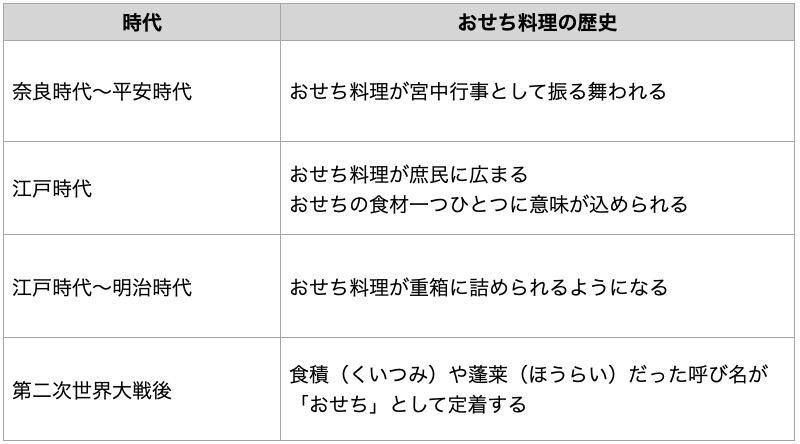

【まとめ】おせち料理の歴史の流れ

おせち料理の意味・由来

おせち料理の構成は、祝い肴・口取り・酢の物・焼き物・煮物の5つ。さらに、それぞれの料理や食材には、縁起を担いだいわれがあったり、願いが込められたりしています。そこで以下では、具体的な料理の種類やその意味・いわれについて詳しく紹介していきます。

祝い肴

祝い肴は、お祝いの席で振る舞われる酒の肴を指します。おせち料理では、黒豆・数の子・田作り、または、黒豆・数の子・たたきごぼうが「祝い肴三種」として重箱に詰められます。

たとえば黒豆には「まめに元気に暮らせるように」といった願いが、数の子には「たくさんの子に恵まれますように」といった願いが込められていますよ。

口取り

口取りも祝い肴と同じく、酒の肴となるものを指します。彩りが良く、さらに甘みのあるものが多いのが特徴。紅白かまぼこ・栗きんとん・伊達巻き・昆布巻きなどが挙げられます。

紅白かまぼこは色にいわれがあり、紅色が「魔除け」を、白色が「清廉」を表すといわれていますよ。また、栗きんとんはその色と見た目が金銀財宝を連想させることから「金運上昇」を願うとされています。

酢の物

おせち料理の酢の物には、紅白なます・菊花かぶ・酢れんこんなどが並びます。紅白なますは、大根の白色とにんじんの朱色が祝儀の水引に似ていることから縁起が良いとされていますよ。

菊花かぶは、菊に "邪気を払う" という意味があることから「邪気を払って長生きできるように」。酢れんこんは「先が見通せるように」という意味が込められています。

焼き物

焼き物には、海の幸を使った焼き物や煮物が挙げれます。縁起が良いとされる鯛・ブリ・海老などを使うことが多く、鯛の姿焼きやブリの照り焼き、海老の旨煮などが代表料理です。

鯛は「めでたい」との語呂合わせから、ブリは出世魚であることから「立身出世」を、海老はその姿から「不老長寿」を願って使われます。

煮物

煮物には、山の幸を使った筑前煮や煮しめを詰めます。くわい・たけのこ・里芋・にんじん・しいたけなどが代表的な具材で、具材それぞれに意味が込められています。

くわいやたけのこは、にょきにょきと成長する姿から「立身出世」や「子どもの健やかな成長」を願い、小芋がたくさんつく里芋には「子宝に恵まれるように」といった願いが込められています。多種の具材を一緒に煮るので、全体で「家族が仲良く暮らせるように」といった意味も持っていますよ。

▼【まとめ】おせちの構成と代表的な料理の意味・いわれ

阪急フードのおすすめおせち3選

1. 「京料理 美濃吉」和風 冷凍美濃吉-101

美しさのなかに、かわいらしさも感じられる「京料理 美濃吉」の一段重おせち。黒塗りの重箱の中には、ローストビーフや鰤西京焼、蛸旨煮など、25品のおせち料理が並びます。あしらいなどをうまく取り入れているので、高級感も感じられるひと品です。

詳しく見る

2. 「日本料理 なだ万」和風 冷凍なだ万-232

日本料理の老舗からは、海老芝煮や鰆西京焼、帆立生姜煮など、29品からなる二段重のおせちをご紹介。海の幸や山の幸を使った、美しく豪華なおせち料理の数々をお楽しみいただけます。内容量は2人前程度。祝い箸も2膳ついているので、これひとつでお正月気分を満喫できますよ。

詳しく見る

3. 「ホテル椿山荘東京」和風・洋風 冷凍椿山荘-253

八角形の重箱に美しく詰められた「ホテル椿山荘東京」の三段重おせち。一の重では鰊幽庵焼やローストビーフが、二の重では蛸照焼やあわび煮が、三の重では黒豆や渋皮栗などが楽しめます。料理数は圧巻の41品。新年には絶品料理の数々を思う存分味わってみませんか?

詳しく見る

おせちの歴史を知っておせち料理を楽しもう!

おせちのはじまりは弥生時代までさかのぼり、長い時間をかけて今あるおせち料理が生まれました。もともとは自然の恵みや収穫に感謝するためのお供え物だったおせち料理。その背景を知ると、「新年からおいしいごはんをありがとう」と、現代のわたしたちも感謝の想いを抱きながらお正月を過ごせそうですね。

※商品情報や販売状況は2023年09月21日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara