ライフスタイル&ヘルス2022/9/12 更新

おせちをお重に美しく詰めよう!盛り付け方やお重を使う意味を解説

おせち料理といえば、四角いお重(重箱)に詰めるのが一般的です。しかし、お重に詰める理由を知っている人は少ないのではないでしょうか。当記事では、おせちをお重に詰める理由や美しい盛り付け方などを紹介していきます。

おせちをお重に詰める意味や盛り付け方を知ろう!

お正月にいただくおせち料理は、味はもちろんのこと、豪盛で美しい見た目にもこだわりたいですよね。

当記事ではおせちをお重に詰める理由、お重への詰め方、おしゃれに盛り付けるコツなどを詳しく解説していきます。阪急で人気のおせちもあわせて紹介するので、チェックしてみてくださいね。

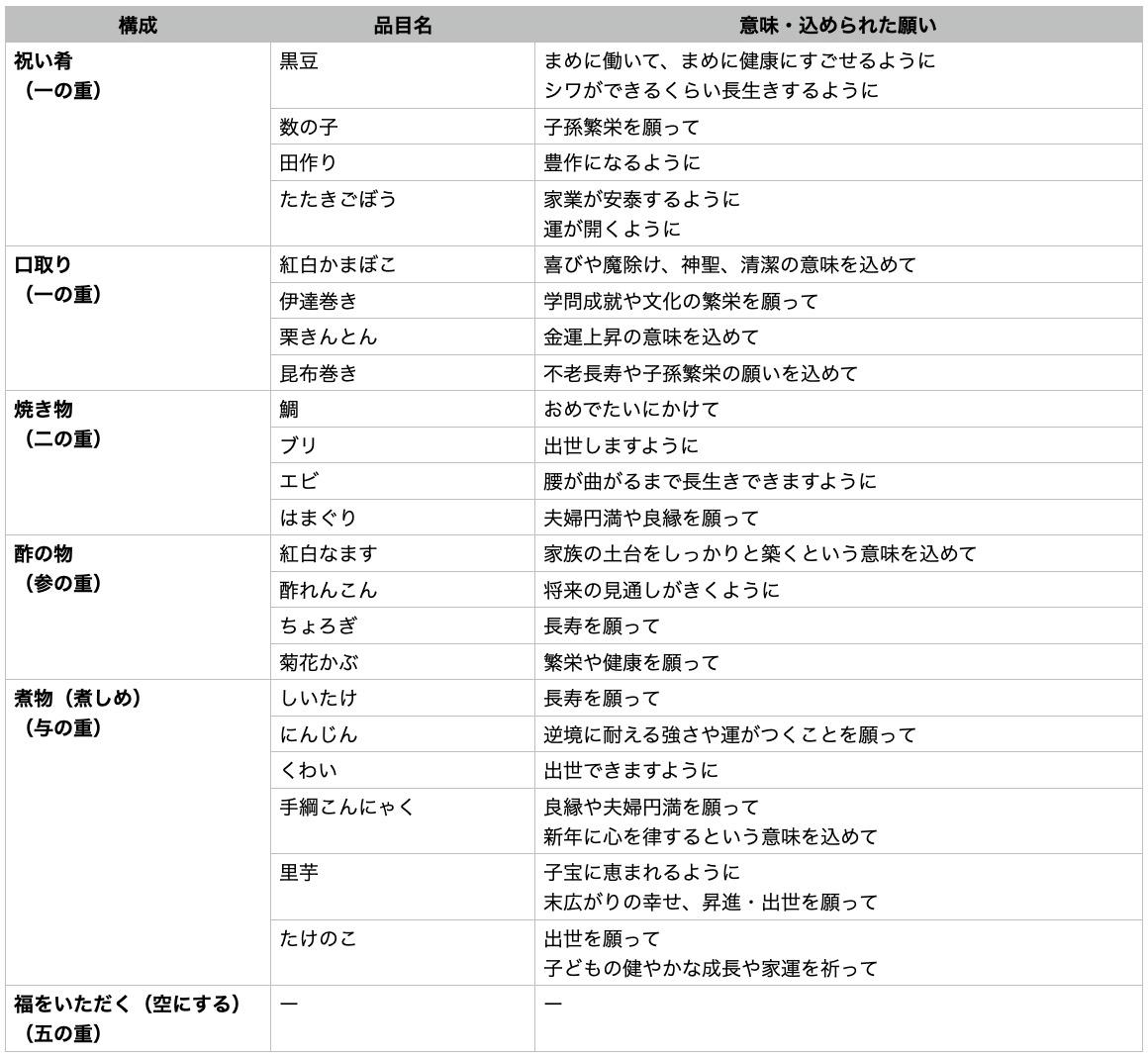

お重に詰める料理の種類・順番

おせちの正式な段数は、五段重ね。しかし五段すべてにおせち料理を入れるのではなく、5段目は「神様からの福を授かる場所」として何も詰めずに空にしておき、1〜4段目までに盛り付けます。

「四」は偶数で割り切れる数ですが、縁起の良い「三」に、さらにもう一段重ね合わせることで縁起を担ぐ願いが込められているそうです。

また段数によって詰める料理の順番が決まっています。ここでは、お重が五段重ねの場合について紹介しましょう。

一の重

一の重には、祝い肴、口取りを詰める場合が多いです。

祝い肴は数の子、黒豆、田作り、たたきごぼうなど、お正月に欠かせない料理のことです。

口取りは酒の肴になる料理や甘味のある料理が中心で、紅白かまぼこ、栗きんとん、伊達巻き、昆布巻きなどがあります。

二の重

二の重には、焼き物を詰める場合が多いです。

縁起物の魚介類を焼いた料理が中心で、鯛の姿焼きやブリの照り煮、海老の旨煮、穴子やホタテの甘露煮などがあります。

それぞれ鯛は「めでたい」との語呂合わせの良さから、ブリは出世魚ということから、海老は不老長寿の願いが込められているから、などの理由で縁起物だといわれています。

三の重

三の重には、酢の物を詰める場合が多いです。

箸休めとなる、さっぱりした味わいの料理が中心です。紅白なますや菊花かぶ、酢れんこんなどがあり、とくに紅白なますは定番でしょう。

紅白なますとは大根やにんじんを酢漬けにした料理で、紅白の色合いが美しく、祝儀に使用されるお飾り・水引に似ていることから縁起が良いとされています。

与の重

お重の四段目は、四の重ではなく "与の重" と呼びます。「四」が「死」という言葉を連想させることから縁起が悪いとされ、与の重と呼ばれるようになりました。

与の重には、里芋やれんこんなどの根菜や、鶏肉、こんにゃくなどをたっぷり使った煮物料理を詰めます。たとえば、筑前煮や煮しめなどがその一例です。

五の重

五の重は、神様からの福を詰めるために空のままにします。

【まとめ】お重の各段に詰める料理とその意味・込められた願い

おせちをお重にきれいに盛り付ける・入れるコツ3つ

おせちをお重にきれいに盛り付けるためのポイントやコツを3つ紹介します!美しく料理を詰められると、それだけで食卓が華やかになるので、ぜひ実践してみてください。

おせち料理の配色を意識する

おせち料理を詰めるときには、同系色の料理が一箇所にかたまらないよう、バランスを調整しましょう。

華やかな彩りが魅力のおせち料理ですが、なかには「伊達巻きと栗きんとん」のように色味が似ているものもあります。

お重の中で同系色が並んで、地味な印象になってしまってはもったいないです。そういったときは、伊達巻きと栗きんとんの間に「紅白かまぼこ」を入れるなど、バランスを整えるようにしましょう。

料理を立てて詰める

紅白かまぼこや伊達巻きなど自立できる料理は、お重の端から立てて詰めるのがポイントです。

立てて詰めることで立体感が生まれるので、お重内のバランスが美しく仕上がります。

汁気のある料理、バラけやすい料理はカップに入れる

汁気のある酢の物や栗きんとん、バラけやすい黒豆や田作りなどは、カップに入れてから詰めるのがおすすめ。

汁がお重内に広がってしまったり、黒豆がお重内で転がったりするのを防げるので、食べはじめてからもきれいに保ちやすいです。

おせちは「奇数」を意識して盛り付けるのが基本

おせち料理をお重に盛り付けるときは、数が奇数になるように詰めるのが基本です。

偶数は2で割り切れてしまうことから、「ふたつに割れてしまう」と捉えられ縁起が悪いとされています。そのため割り切れない奇数は縁起が良いといわれているのです。

おせち料理では食材を3つずつ詰めるなど、奇数を意識して詰め合わせていきましょう。

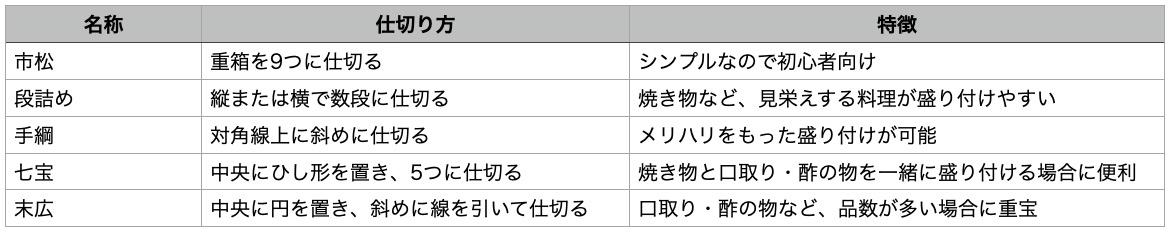

お重は「仕切り」を使っておしゃれに盛り付けよう

お重におせちを美しく盛り付けるポイントは、仕切りを活用することです。

市販されている仕切りを使うことで、さまざまな盛り付け方が可能になり、簡単におしゃれなおせちを完成させることができます。

華やかに盛り付けるときにおすすめの市松、段詰め、手綱、七宝、末広という5種類の仕切り方を紹介します。

市松

市松は、重箱の中を9つに仕切る方法です。おせち料理は偶数よりも奇数が良いとされているため、9つに分かれています。

仕切り方がシンプルなので、はじめてお重を扱う方にもぴったりな方法です。また品数が少ないときも見栄えを良くしてくれるのでおすすめできます。

段詰め

段詰めは、お重の中に横線や縦線を引いて数段に仕切る方法です。三段にしたり、線幅を変えて不均等に区切ったりして、自由に仕切れます。

料理によって幅を変えやすく、華やかな盛り付けにも適しているので、魚介類の焼き物など見栄えする料理を詰めるときに活用すると良いでしょう。

手綱

手綱は対角線上に、ななめに仕切る方法です。お重の中を3つまたは5つの空間に仕切る場合が多く、中央に近づくほど料理を詰められる幅が広くなるので、メリハリをもった盛り付けができます。

中央にメインとなる料理をもってくると、美しく彩られるのでおすすめです。

七宝

七宝はお重の中にひし型を描いて仕切る(重箱の四隅に三角形を作る)方法です。中央が一番大きくなり、全部で5種類の料理を詰められます。

たとえば中央に鯛の姿焼きや海老の旨煮など、華やかな料理を入れることで、簡単に豪盛なおせちに仕上がります。はじめてお重におせちを詰める方にも七宝はおすすめです。

末広

末広は中央に円を置き、円から四隅に向かって、ななめに線を引いて仕切る方法です。末広は、どの方向からでも「八の字」が見えます。未来が大きく開けている "末広がり" を意味していることから、その名がつけられていますよ。

詰めるときには、円形の箇所に小鉢などを置くことが多いです。品数が多い口取りや酢の物などを詰める際にも重宝します。

【まとめ】仕切りの種類と特徴

「あしらい」を使っておせちの盛り付けをより美しく

「あしらい」とは、おせちの盛り付けを美しくさせる飾りのことです。料理の下に敷いたり、上に被せたりして活用します。

あしらいを加えるとおせちの彩りが整ったり、豪盛な見た目に仕上がったりするため、非常に便利です。初心者の方でも簡単に取り入れられるので、おせちを作るときに挑戦してみてください!

どんな料理にも合う「緑色」のあしらい

緑色の葉っぱは料理の下に敷いたり、上に被せたりするだけで、一気におせちが上品な雰囲気になるのでおすすめです。

たとえば抗菌効果があるといわれる笹の葉、難を転じて福を呼ぶといわれる南天の葉、長寿の象徴とされる松の葉、仕切りとしても活用できる丈夫な葉蘭などがあります。

とくに葉蘭は葉が大きく料理の下に敷きやすいので、初心者の方におすすめです。

魔除けといわれる「赤色」のあしらい

古くから赤色は魔除けの色といわれているため、おめでたいお正月にはぴったりです。

おせち料理の飾り付けとして使われることも多く、赤色のあしらいにはちょろぎ、南天の実、唐辛子などがあります。

ちょろぎとは多年草の植物を赤く酢漬けにした料理のことです。ちょろぎと南天の実は黒豆の飾りに使われることが多く、唐辛子は田作りや煮物に加えるなど、味のアクセントも兼ねて使えます。

おせちのお重・仕切り・飾りは100円均一で購入できる!

「おせちをおしゃれに盛り付ける方法はわかったけれど、重箱も仕切りも何も持っていない」という方もご安心ください。なんとお重も、仕切りも、飾りも、すべて100均一でそろえることができます。

そのほか100円均一には、汁気のある料理を入れるためのカップや祝い箸など、必要グッズが一式そろっている場合が多いです。

すべてのグッズをちゃんとそろえようとすると予算がかかってしまうので、上手に100円均一を活用していきましょう!まずはお近くの100円均一をのぞいてみてください。

おせちをお重に詰めるのはどうして?意味や歴史をチェック

おせちはお重に詰めるのが一般的ですが、一体いつ頃からおせちの文化がはじまり、お重に詰めるようになったのでしょうか。

おせちをお重に詰める意味やおせちの発祥について、みていきましょう。

おせちをお重に詰めるようになったのは明治以降

諸説ありますが、おせちの起源は弥生時代、文化として定着したのは奈良時代に入ってからだといわれています。宮廷で節日(祝事する日)などにおこなわれた公式行事・節会という宴会の場で、ふるまわれていました。

その後、平安時代に入ると節会でいただくご馳走を「御節供(おせちく)」と呼ぶようになり、江戸時代に入ってから庶民の間におせち料理が広まっていったようです。

おせちをお重に詰めるようになったのは、明治以降からだといわれています。

お重に詰める意味

お重におせち料理を詰めるのは、福を重ねるためだといわれています。

縁起物である食材がたくさん詰まった器を重ねることで、「幸せやおめでたさを重ねる」という願いが込められているのです。

福が積み重なった料理をふるまうため、お重に詰める習慣が生まれたと知ると、お正月にお重に詰められたおせち料理をいただく風習にも納得できますね。

阪急フードのおすすめお重おせち3選!

1. 「熊魚菴(ゆうぎょあん)たん熊北店」和風 冷凍熊魚菴-191

20,520円

京都・東京・横浜・仙台に店を構える「熊魚菴(ゆうぎょあん)たん熊北店」。京料理の繊細さを活かした味わいが特徴で、おせち料理でもその精妙な技が楽しめます。舌だけでなく、目でも楽しめるおせち料理は、晴れの日にぴったり。ゆっくり過ごす大人のお正月にいかがでしょう?

詳しく見る

2. 「京料理 美濃吉」和風 冷凍美濃吉-202

21,600円

2〜3人でおせち料理を楽しむなら「京料理 美濃吉」のおせちがおすすめ。こちらでは、海老の旨煮や袱紗(ふくさ)玉子、あわびの旨煮など、計34品もの料理が楽しめます。バラエティ豊かな品々は、食卓を鮮やかに彩ること間違いなし。ぜひお雑煮などとあわせてお楽しみください。

詳しく見る

3. 「日本料理 なだ万」単品おせち16品目セット なだ万-16品

21,600円

お酒と一緒に楽しむ、また、メイン料理は別で楽しむといった場合には「日本料理 なだ万」のこちらの商品がおすすめ。数の子や昆布巻き、紅白なますなど、お酒とよく合う祝い肴・口取りなど16品目が3〜4人前のセットになっています。色鮮やかで旨みたっぷりの味わいに、ついついお酒が進んでしまうことでしょう。

詳しく見る

おせちを上品にお重に詰めて新年を華やかに迎えよう

おせちはお重に詰めるのが一般的ですが、その文化は明治以降に定着し、現在まで受け継がれています。日本ならではの風習を大事にするためにも、仕切りやあしらいなどを活用して、おしゃれにおせち料理を詰めてみてください。

※商品情報や販売状況は2022年09月12日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara