ライフスタイル&ヘルス2022/9/12 更新

おせち料理の種類一覧!食材それぞれが持つ意味についても紹介

新年を迎えるとともにいただく、おせち料理。お重を開けた途端に広がる鮮やかなおせち料理を前にすると、思わず唾を飲み込んでしまいますよね。当記事では日本人の食欲を新年からそそるおせち料理の種類について、詳しく解説していきます。

おせちの種類は大きく分けて5種類!

おせち料理は祝い肴、口取り、焼き物、酢の物、煮物の5種類に大別できます。

祝い肴は数の子や黒豆など、新年のお祝いに欠かせない料理です。口取りは、かまぼこや栗きんとんなど酒の肴となる料理のこと。

焼き物は鯛や海老、貝類など魚介類を焼いた料理です。七福神・恵比寿様が持つ鯛など、縁起の良い食材を使います。

酢の物は紅白なますなど、口の中をさっぱりさせる料理が中心です。煮物は野菜や鶏肉、こんにゃくなどを煮た料理のことで、筑前煮や煮しめを指します。

お重への詰め方

祝い肴、口取り、焼き物、酢の物、煮物は重箱に詰め合わせるのが一般的です。さまざまな段数のお重が販売されていますが、正式な段数は四段だといわれています。

上から順に「一の重」「二の重」「三の重」と呼び、最後の「四の重」は四が死を連想させることから「与の重」と呼ばれるのが一般的。

四段重の詰め方は、一般的に下記の通りです。

・一の重......祝い肴、口取り

・二の重......焼き物

・三の重......酢の物

・与の重......煮物

三段重の場合、一の重は祝い肴と口取り、二の重に焼き物と酢の物を一緒に詰め、三の重に煮物を詰めます。

二段重の場合は一の重に祝い肴と口取りを詰め、二の重に煮物を詰めたら、焼き物・酢の物は自由にお重に詰めていきます。お重の隙間に詰めたり、彩りのために詰めたり、好みで振り分けてみてください。

【祝い肴】おせちの種類・名前と意味や由来

黒豆

つやつやと輝く黒豆は、ふっくらとした食感とやさしい甘さが特長のひと品です。そんな黒豆に込められた意味は「まめに働けますように」「まめに健康で過ごせますように」。"まめ" という言葉は、真面目や丈夫という意味を持つことから、このような願いが込められたようです。

数の子

プチプチとした食感が楽しい数の子。卵がたくさんついている様子から「子宝に恵まれますように」という願いが込められているといわれます。ほど良い塩加減なので、お酒との相性は抜群。お酒を片手に、ついつい箸が進んでしまうようなひと品です。

田作り

カタクチイワシを甘じょっぱい調味料に絡めた田作りには、「豊作になりますように」という意味が込められます。由来は、その昔にイワシを田畑の肥料にしたところ、豊作となったことから。五万俵もの米が収穫できたという逸話より「五万米」と書いて「ごまめ」と呼ぶこともあります。

たたきごぼう

主に関西で食べられるたたきごぼうは、ゆでたごぼうをたたいて開いたのち、調味料を絡めた料理です。料理に込められた意味は「運が開きますように」「家業が安泰しますように」。ごぼうをたたいて開く様子、また、ごぼうは地中深くに根を張る様子から、このような願いが込められるようになったようです。

【口取り】おせちの種類・名前と意味や由来

紅白かまぼこ

おせち料理や祝いごとに欠かせない紅白かまぼこは、色と形にいわれがあり、かまぼこの赤色が「喜び」や「魔除け」を意味し、白色は「神聖」や「清潔」を意味するとされています。さらに、半円形が "日の出" を意味し、正月などの新しい門出を祝うのに良いとされていますよ。

栗きんとん

なめらかな食感が特徴の栗きんとん。漢字できんとんを「金団」と表すことから、金銀財宝を意味し「金運上昇」の願いが込められています。料理の由来は、本膳料理の「勝栗(かちぐり)」とされており、出陣・祝勝にも用いられた料理であるようです。

伊達巻き

ふわふわの食感に、ほど良い甘みを持った伊達巻き。ぐるぐると渦巻いた様子が巻物に似ていることから「学問成就」や「文化の繁栄」を願うとされています。栗きんとんと並び、子どもからの人気も高いひと品です。

昆布巻き

「喜ぶ」の語呂合わせから、縁起が良いとされる昆布巻き。ほかにも、よろこぶを「養老昆布」や、こぶを「子生」とかけて「不老長寿」や「子孫繁栄」を願うともされています。昆布をかんぴょうで結び留めるため「良縁」の意味も込められているようです。

【焼き物】おせちの種類・名前と意味や由来

鯛

七福神の恵比寿様が持つ魚としても知られる鯛は、「めでたい」との語呂合わせから縁起が良いとされています。さらに、赤色が縁起の良さを象徴するともされ、おせち料理以外にもお食い初めや祝いごとなど、さまざまなシーンに欠かせません。

ブリ

ブリは成長に伴ってワカシ・イナダ・ワラサ・ブリと呼び名が変わる出世魚。そのことにあやかって、「昇進・出世」の願いを込めます。おせち料理では、照り焼きや旨煮として調理されることが多く、肉厚な食感と旨味がたまらないひと品。ご飯のお供に、また、酒のアテにぴったりな逸品です。

海老

長いヒゲと曲がった背中を持つ海老には、「腰が曲がるまで長生きできますように」という長寿の願いが込められています。おせち料理では、旨煮や塩焼きなどで食べられることが多く、旨煮ではぎゅっと詰まった旨味が、塩焼きでは香ばしさが楽しめるでしょう。有頭海老を使うと、重箱がさらに華やかな印象になりますよ。

はまぐり

ぴったりと重なる貝殻は1つしかないといわれることから、「良縁」や「夫婦円満」を意味するはまぐり。おせち料理では、旨煮として取り入れられます。プリッとした食感と、たっぷりの旨味はまさに絶品。お酒がついつい進んでしまうひと品です。

【酢の物】おせちの種類・名前と意味や由来

紅白なます

大根の白色とにんじんの橙色のコントラストが美しい、紅白なます。祝いの席で用いる水引の色と似ていることから、縁起が良いとされています。また、大根とにんじんは土に根を張ることから「家族の土台がしっかり築けますように」という、家庭円満の願いも込められていますよ。

菊花かぶ

国花である菊に見立てて飾り切りをする、菊花かぶ。華やかな見た目と爽やかな酸味、かぶのやわらかな食感が特徴の酢の物です。そんな菊花かぶに込められた意味は「繁栄」や「健康」。菊は邪気をはらうことから「長寿を願う」ともされています。

酢れんこん

酢れんこんに込められた意味は「先が見通せるように」。縦に穴が通っている様子からあやかったとされています。さっぱりとした味わいとシャキッとした歯応えが特徴で、日本酒などとの相性も良いひと品。家庭によっては梅酢漬けにし、ほんのりとピンク色に染まったものもあります。

ちょろぎ

巻き貝のような形をしたちょろぎ。おせちでは梅酢に漬けられ真っ赤な色をしたものが多く見られます。そんなちょろぎに込められた意味は「長生きできますように」。「長老木」や「千代呂木」という字を当てて、長寿を願うようになったといわれています。

【煮物】おせちの種類・名前と意味や由来

里芋

多くの種芋をつけることから「子宝に恵まれますように」という願いが込められる里芋。煮物にするとほくほく、ねっとりとした食感が魅力の食材です。親芋と子芋がくっついた八つ頭を使う場合は「末広がりの幸せ」や「昇進・出世」の意味があるともいわれています。

にんじん

にんじんには「逆境に耐えられるように」という願いを込めます。理由は、寒い時期を耐えて咲く梅のような形に切るため。また "ん" がつく食材は「運がつく」ともいわれています。煮物ではやさしい甘味とやわらかな食感を楽しむことができる食材で、美しい形は子どもからも人気が集まります。

くわい

インパクトのある大きな芽が特徴のくわいには、「出世できますように」という願いを込めます。また「芽出たい」の語呂合わせから、めでたい食べ物であるともされますよ。ほっくりとした食感とほろ苦さが魅力の冬野菜です。

たけのこ

くわいと同じく、ぐんぐんと伸びる様子から立身出世を祈るたけのこ。さらに、すくすくと育つ様子から「子どもの健やかな成長を願って」、また「家運を祈って」という意味も込められます。おせちでは煮しめのほか、土佐煮としても使われる食材です。

しいたけ

おせちでは六角形に飾り切りされる、しいたけ。六角形の理由は「長寿である亀に見立てて」とされており、その形から健康長寿を願う食材とされています。やわらかな食感と深い味わいが特徴。しいたけならではの旨味が、煮しめ全体のおいしさをアップします。

手綱こんにゃく

こんにゃくの真ん中に切り込みを入れ、ねじるようにして作られる手綱こんにゃく。その形が手綱に似ていることから「新年に心を律する」という意味があります。さらに結び目のような形から「良縁」や「夫婦円満」を願うともされていますよ。

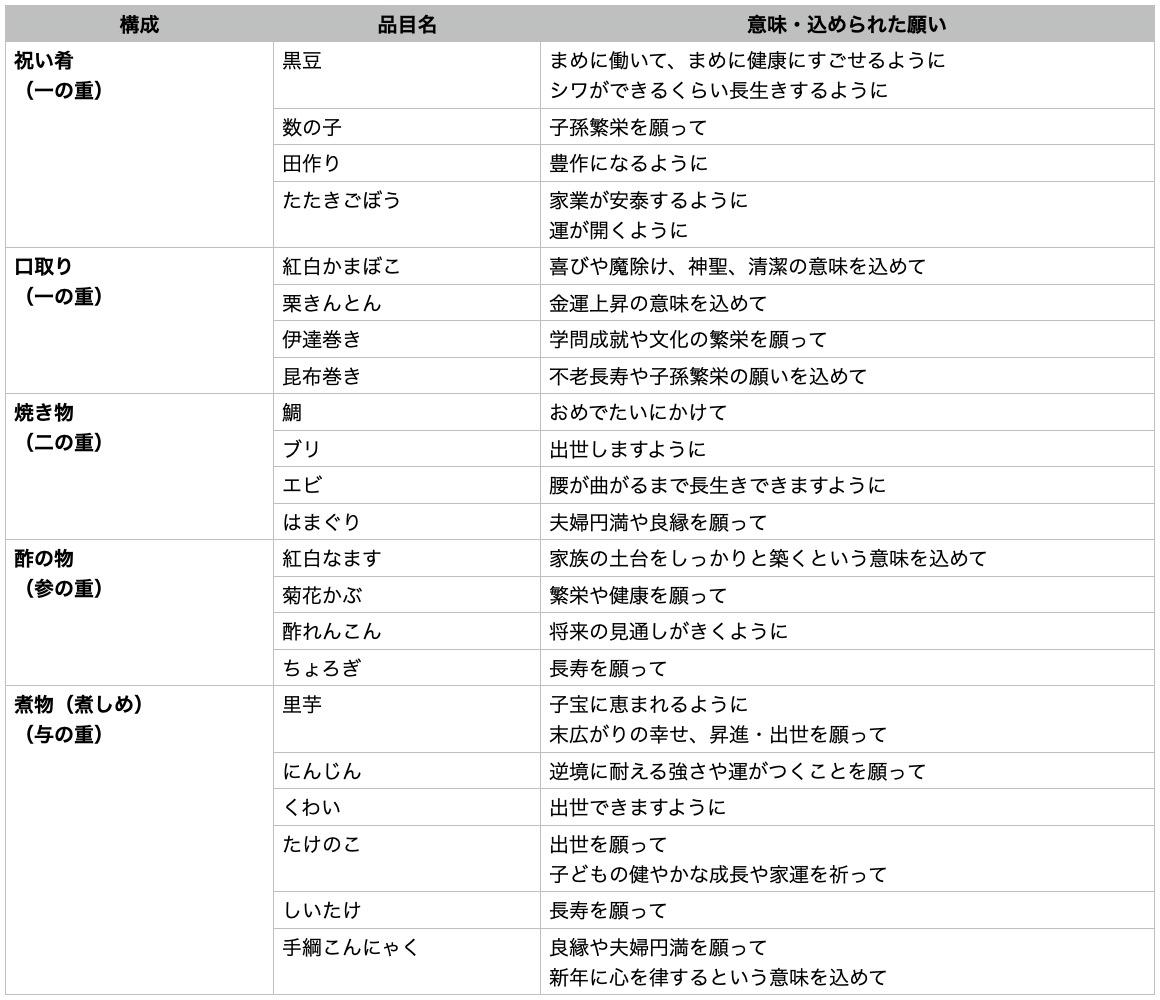

【まとめ】おせち料理の意味・由来一覧

こんな珍しい料理も!地方にあるおせちの種類

IStock.com/Akariartphotography

おせち料理は地域ごとにも特色があります。なかには地域特産の食材を使った珍しい料理や、伝統的な料理をお正月に食べる習慣のある地域もあるようです。以下でそれぞれの地域特有のおせちについて見ていきましょう。

1. 北海道(北海道地方)

北海道のおせち料理には、「口取り菓子」という甘いお菓子が欠かせません。口取り菓子は鯛や海老、梅の華などの縁起物をモチーフに作った和菓子で、いわゆる "練りきり" の一種です。

2. 青森県(東北地方)

青森県ではおせちと一緒に、「いちご煮」という料理を食べます。これは果物のいちごではなく、ウニとあわびで作られたすまし汁のことです。

すまし汁の中で、ふっくらと膨らむウニが野いちごのように見えたことから、いちご煮という名前がつけられたといいます。

3. 栃木県(関東地方)

栃木県のおせちには、「しもつかれ」という郷土料理が出ることがあります。鮭の頭や大豆、大根、にんじんなどを酒粕で煮込んで作られる料理です。

悪をはらうといわれる鮭の頭、魔滅という当て字ができる豆を使ったしもつかれは縁起物とされています。

4. 石川県(中部地方)

石川県のおせちには、「べろべろ」と呼ばれる卵と寒天で作られた料理があります。

砂糖をたっぷりと入れたお菓子のようなべろべろ、しょうゆと塩で味付けした甘さ控えめなべろべろなどがあり、老若男女楽しめる郷土料理です。

5. 大阪府(近畿地方)

大阪府のお正月には、「にらみ鯛」という風習が見られることがあります。にらみ鯛とは鯛の塩焼きを三が日の間食べずに飾っておく風習です。

飾ることで鯛を神様に捧げるとともに、「その様子を見守って縁起の良さにあやかれるように」と願う意味があるといわれています。

6. 島根県(中国地方)

島根県のおせちには、「ワニ」と呼ばれるサメのお刺身が出ることがあります。身はやわらかく、すっきりとした味わいです。

地元民の間では年末年始にかけてよく食べられる定番料理だといわれています。

7. 徳島県(四国地方)

徳島県のおせちには、「おでんぶ」という郷土料理があります。

おでんぶとは、根菜や豆、豆腐、こんにゃくなどを入れて作る煮しめのことです。日持ちがするよう、梅干しを入れて煮るのがポイント。「まめに暮らせるように」という願いも込められているといいます。

8. 鹿児島県(九州地方)

鹿児島県のおせちには、「こが焼き」という料理が出ることがあります。白身魚をすり身にして豆腐や卵を加えて練り込み、蒸したものをさらに焼いたのが、こが焼きです。

やさしい甘味があり、鹿児島県ではおせち料理には欠かせないひと品だといわれています。

阪急フードのおすすめおせち3選

1. 「京料理 美濃吉」和風 冷凍美濃吉-101

10,800円

美しく彩られた「京料理 美濃吉」のこちらの商品では、コンパクトながら、25品ものおせち料理が楽しめるのがポイント。定番の品々のほかにも、ローストビーフやタコの旨煮などが味わえます。料理だけでなく、かわいらしい盛り付けとあしらいにも注目です。

詳しく見る

2. 「下鴨茶寮」和風 冷凍下鴨茶寮-201

21,600円

和の趣を感じさせる「下鴨茶寮」のおせち料理。コンパクトな一段重の中には、あわびの旨煮やローストビーフなど、計22品のおせち料理が並びます。均等に、均一に、美しく配置されたおせち料理はまさに芸術品。味わいはもちろんのこと、目でも楽しめるひと品です。

詳しく見る

3. 「ホテルオークラ」和洋おせち一段重 和洋-231

24,840円

中央のロブスターが目を引く「ホテルオークラ」の和洋おせち。一段重ですが、ローストビーフや真鯛のガランティーヌなど、35品ものおせち料理が楽しめます。2〜3人に適した内容量なので、家族や友人同士などのちょっとした集まりにいかがでしょうか?

詳しく見る

おせちの種類を知って地域ならではの料理を楽しもう

おせちの種類は大きく分けて祝い肴、口取り、焼き物、酢の物、煮物の5つです。さらにおせちには地域ならではの食材や伝統に重んじた料理が入ることがあります。自身が住む地域のおせちの種類を知って、今年のお正月はより食材の意味を感じながらいただいてみてくださいね。

※商品情報や販売状況は2022年09月12日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara