ライフスタイル&ヘルス2022/9/30 更新

節分の由来とは?子どもにもわかりやすい「節分」の疑問を解決

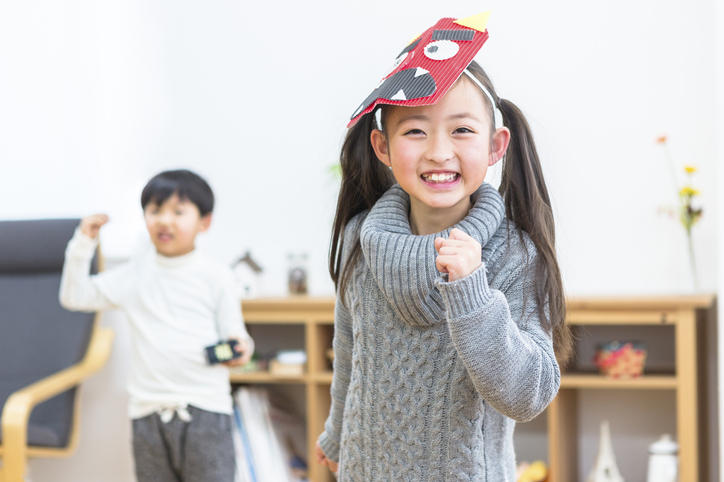

「鬼は外、福は内」というかけ声とともに豆まきをする節分。2月3日は恵方巻きを食べて、豆まきをして......という思い出がある方も多いでしょう。しかし、節分の由来や豆まきの意味、起源などを深く知っている方は少ないかもしれません。本記事では、節分の由来や歴史についてご紹介していきます。

子ども向けにも簡単に!節分の由来を解説

鬼の仮面を被った人に豆をまいたり、恵方巻きを食べたり......年間行事として古くから親しまれている「節分」。その由来や歴史はご存じですか?

そもそも、節分とは「みんなが健康で過ごすことができますように」という願いを込めて"悪いもの"を追い出す日とされてきました。節分の日になると「鬼は外、福は内」という声が聞こえてくることも。この記事では、多くの人にとってなじみ深い「節分」について深掘りしていきます。

節分とはどんな行事?

「節分」という言葉は、文字通り「季節を分ける」という意味がもとになっています。もともと節分は、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉。しかし、時代の移り変わりとともに、立春の前日(2月3日)だけが節分と呼ばれるようになりました。

現在でも日本における四季の始まりは「春」と認識されています。昔は現在よりもさらに「春」という季節が大切にされていたため、暦上春が始まるとされる「立春」の前日である2月3日だけを「節分」と呼ぶようになったのです。

節分には何をする?

節分の定番といえば、豆まき。家に悪いものが入ってこないように、「鬼は外、福は内」というかけ声とともに豆をまきます。また、年齢の数だけ豆を食べる風習も一般的です。そうすることで、体が丈夫になり、病気にかかりにくくなるといういわれがあります。

そのほか、恵方巻きを食べたり、地域によってはいわしを食べたり飾ったりすることも。実のところ、節分に関する行事食は豆や恵方巻き以外にもたくさんあるんですよ。

節分は中国が発祥。その由来と歴史

昔から「季節の変わり目には邪気が入りやすい」と考えられてきました。節分がおこなわれるのは、まだまだ肌寒く、体調を崩しやすい時期。そのため、豆をまいて邪気を払う「追儺(ついな)」という行事がおこなわれるようになったそうです。

この追儺という行事の発祥は中国。日本には平安時代に渡ってきた風習で、当時は年男がかけ声にあわせて炒った豆をまいていました。

また地方によっては節分が「年取りの日」とされ、「節分にひとつ年を取る」と考えられていました。そのため、「年の数だけ豆を食べる」という風習が残っているといわれています。

節分に豆まきをする理由・炒った豆を使う理由

昔から豆には鬼や悪いものを退治する効果があると信じられていました。さらに、昔の人は病気などの悪いことはすべて鬼の仕業だと考えていたため、鬼退治に効果のある豆をまくとなったのです。

また、節分に使うのは「炒った豆」ですが、その理由は昔話と関係があります。昔、人を食べる鬼がいたとき、神様は「この豆から芽が出たら人間を食べていいが、出ないうちに人を食べたら罰を与える」と言って鬼に豆を渡しました。

鬼は豆をまきましたが、待てども待てども豆から芽は出てきません。なぜならその豆はあらかじめ炒ったものであったから。結果として、鬼は人を食べることがなかった......というお話です。このことから、節分には炒った豆を使うようになったとされています。

正しい豆まきのやり方

1. 夜までに炒った豆を用意する

節分には、必ず炒った豆を用意するようにしましょう。夜まで枡や三方(さんぽう=神様にお供えものをするための器)に入れておきます。

2. 窓や扉を開けて「鬼は外」と言いながら外に向かって豆をまく

豆まきは夜におこないます。その理由は鬼が真夜中にやってくるとされているから。豆まきは本来家長がおこなうものですが、あまり気にせず家族全員で楽しむのがいいでしょう。

まずは窓や扉を開け、「鬼は外」というかけ声とともに外に向かって豆をまきます。

マンションなどの集合住宅の場合は、時刻に気をつけて豆まきをしたり、外にまいた豆を掃除したりしましょう。音を出したくない場合は、小袋入りの豆を袋のままま置くのがおすすめです。

3. 窓や扉を閉めて「福は内」と言って豆をまく

次に、鬼が入ってこないように窓や扉を閉め、「福は内」と言って家の内側に豆をまきます。

豆まき後の掃除を考えると、トイレや洗面所など「隙間」が多い場所には、小袋入りのまままくのもおすすめ。

しかし、上記の方法は一例であって「正しい豆まきの方法」はありません。伝統行事ではあるものの、好きなようにアレンジしていいのです。

豆まき以外の風習にはどんなものがあるの?

恵方巻きを食べる

恵方巻きとは七福神にあやかった7種類の具材が入った太巻きのこと。「福や縁を巻き込む」という意味があり、一年の幸せを願って食べられます。

恵方巻きは縁が切れたり福が途切れたりすることのないよう、包丁で切らずに丸ごと食べるのがよいとされています。

いわしを食べる・飾る

関西では、いわしの頭にヒイラギの枝を刺し、玄関に飾るという風習が見られることも。いわしを焼くときに出る煙や強い匂いは、厄除け・邪気祓いに効果があるといわれており、そのいわしを飾ることで、厄除け・邪気払いができるとされています。

また、いわしを食べることで「陰の気」を消し、体の中の邪気を祓うことができるといういわれも。このことから一部の地域では節分にいわしを食べることもあります。

「節分そば」や「けんちん汁」を食べる

そばは「人生を細く長く生きられるように」という意味が込められている食べ物。また、麺類のなかでも切れやすいという特徴から、「厄落とし」という意味もあります。節分に縁起がよいそばを食べることで、長寿や健康を祈るという意味合いがあるようです。

一方、節分にけんちん汁を食べる風習は主に関東で見られるもの。寒い季節に体を温めるために食べられるようになったといわれています。

「こんにゃく」や「くじら」を食べることも

こんにゃくは、四国地方で広まった風習で、「体に溜まった悪いものを出す」という意味合いがあります。昔の人はこんにゃくのことを「胃のほうき」と呼んでいて、季節の節目にこんにゃくを食べるようになったのだとか。

一方、山口県では節分にくじらを食べることも。「節分に大きいものを食べると縁起がよい」と言われていて、子どもの健やかな成長を祈って食べられることが多いようです。昔からくじら漁が盛んだった山口県ならではの風習と言えるでしょう。

無病息災を祈って節分を楽しもう

冬から春へ、季節の分かれ目に健康を願う行事である節分。由来や歴史を紐解くと、ただ架空の鬼を退治する行事ではないことがわかります。豆まきをしたり行事食を食べたりすることで、無病息災を祈り、新しい季節を健やかに迎えられるようにしましょう。

※商品情報や販売状況は2022年09月30日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara