ライフスタイル&ヘルス2025/2/24 更新

お彼岸のお供えはいつがいい?定番のお供えやマナーも解説

ご先祖様へ感謝の気持ちを込めて供養をおこなう「お彼岸」。お彼岸自体は知っていても「お供えは何がいいの?」「いつお供えすべき?」など、お悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。この記事ではお彼岸の期間やお供えのタイミング、定番のお供えなど基本情報を解説します。

お彼岸とは

お彼岸とは、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養をおこなう期間のことです。春分の日・秋分の日は太陽が真東から昇り真西へと沈み、この世(此岸)とあの世(彼岸)がもっとも通じやすい日と考えられています。

そのため、この期間にお墓参りをしたり仏壇の手入れをしたりと、ご先祖様を偲ぶ慣習が広がりました。

お彼岸はいつからいつまで?

お彼岸は春彼岸と秋彼岸の2回あります。春分の日・秋分の日を中日として前後3日間、計7日間がお彼岸です。お彼岸の初日を「彼岸入り」、お彼岸の最終日を「彼岸明け」といいます。彼岸明けの日を迎えるまでにお墓参りや法要をおこなうといいでしょう。

お彼岸の日程は毎年違う

春分の日・秋分の日を中日として期間が定められるお彼岸ですが、春分の日・秋分の日は毎年異なるため、お彼岸の日程も年によって変動します。

たとえば、春分の日は二十四節気の立春から数えて4番目です。二十四節気は太陽の運行をもとに定められるため、正確な日程は定められないとされています。そのため、毎年春分の日・秋分の日の日にちは異なり、結果としてお彼岸の日程も年によって変わってくるというわけです。

2025年のお彼岸の日程

2025年の春彼岸は「3月17日(月)~3月23日(木)」、秋彼岸は「9月20日(土)~9月26日(火)」までの7日間です。

<2025年春彼岸>

・彼岸入り:3月17日(月)

・中日(春分の日):3月20日(木)

・彼岸明け:3月23日(日)

<2025年秋彼岸>

・彼岸入り:9月20日(土)

・中日(秋分の日):9月23日(火)

・彼岸明け:9月26日(金)

【お仏壇へのお供え】いつ供えていつ下げる?

お彼岸はご先祖様への感謝の気持ちを込めて仏壇にお供えをします。お供えは、初日の彼岸入りにお供えし、最終日の彼岸明けに下げることが好ましいです。お彼岸の間はお供えがある状態にしましょう。

またお供えが終わったら家族でいただくのが基本です。お供えを食べることはご先祖様と食事を分け合うことを意味し、供養の一環と考えられています。

【郵送の場合】お供えはいつまでに送るのか

お供えを持参することがむずかしい場合は、郵送しても問題ありません。郵送で送る場合は、彼岸の入り、または中日までに相手側に届くように郵送しましょう。

先方が受け取りやすいように、あらかじめ郵送した旨を知らせておくと安心です。その際は「本当はお伺いしたかったのですが、都合が合わずお伺いできないのでお供えを送りました」などと連絡を入れるといいでしょう。

お供えを郵送する際の注意点

現金を添える場合は「現金書留」にする

お供えと一緒に現金を添える場合は「現金書留」を利用します。現金は一般の封筒や郵便では送れないため、注意が必要です。

現金を香典袋に入れ、現金書留専用封筒に入れたうえで郵便局から郵送します。現金書留専用封筒は少し大きめのサイズになっているため、一般的な香典袋であれば問題なく利用可能です。

手紙を添える場合は「信書便」を利用する

もちろんお供えだけを送っても問題ありませんが、手紙を添えるとより心遣いが伝わります。

お供えと一緒に手紙を添える場合、手紙は信書として対応しなくてはなりません。郵便局や宅配業者から「信書便」で送るようにしましょう。

お彼岸のお供えを持参する場合

お供えを持参する場合は、お彼岸の期間中であればいつ伺っても問題ありません。ただし、訪問先の負担にならないように、訪問する日時を事前に連絡するといいでしょう。またお彼岸中の訪問が厳しい場合は、お彼岸前に訪問することが丁寧とされています。

【自宅の仏壇】お彼岸に定番のお供え

自宅の仏壇では通常「お線香・お花・ローソク・お茶・お水・食べ物」をお供えしますが、お彼岸の期間は、ご先祖様への感謝を込めて普段よりも盛大にお供えをするのが通例です。ここでは自宅の仏壇に向いたお彼岸に定番のお供えを紹介します。

ぼた餅・おはぎ

お彼岸に定番のお供えのひとつが「ぼた餅・おはぎ」です。春彼岸は「ぼた餅」、秋彼岸は「おはぎ」を供える風習があります。ぼた餅とおはぎは基本的に同じ食べ物ですが、季節によって呼び方が異なりますよ。春に咲く牡丹の花に似ているため「ぼた餅」、秋に咲く萩の花がに似ているため「おはぎ」と呼ばるようになったそうです。

お彼岸団子

お彼岸団子には「故人が極楽浄土への旅の途中でお腹が空いたときに、いつでも食べられるように」という意味が込められています。彼岸入りに供える団子を「入り団子」、彼岸明けに供える団子を「明け団子」といいます。地域によって形や積み方が異なる点も特徴です。

季節の花

彼岸の時期は、普段よりも大きな花で盛大にお迎えする風習があります。季節の花や故人が好きだった花をお供えするといいでしょう。花を飾る場所の大きさにもよるため、花の金額に決まりはありませんが、一般的には3,000円程度の花を用意することが多いです。

<お彼岸の季節の花>

・通年:菊、百合、胡蝶蘭など

・春彼岸:マーガレット、牡丹、キンセンカなど

・秋彼岸:リンドウ、ケイトウなど

精進料理

精進料理もお彼岸にお供えすることが多いです。精進料理は、殺生を戒める仏教の教えにより、肉や魚介類を使用しません。野菜・穀類・豆類・海藻・果実などを使用し、一汁三菜が基本です。

故人が好きだったもの

故人が生前好きだった食べ物をお供えすることも定番です。仏教の教えに沿って、お酒や肉魚などの殺生を連想させるものは避けて選ぶのがポイント。お菓子や飲み物であれば用意しやすいでしょう。

【他家へのお供え】お彼岸に定番のお供え

他家へ持っていくお供えは「日持ちがするもの」「小分けにしやすいもの」が好ましいです。ここでは、他家へ持っていく際のお供え物について紹介します。

線香・ローソク

お供えには「香・花・灯明・浄水・飲食」の5つのお供えを基本とする「五供(ごく)」という考え方があります。「香」「灯明」にあたる線香やローソクも定番のお供えです。日持ちを気にする必要もなく、贈りやすい点も魅力といえます。

お菓子

日持ちするものが多く、小分けにしやすいため、お菓子のお供えも定番です。まんじゅうやおかきなどの和菓子はもちろん、クッキーやマドレーヌなどの洋菓子をお供えする場合もあります。故人の好みや先方の家族構成にあわせて選ぶのもおすすめです。

花

自宅の仏壇へのお供えと同様、他家に対しても花のお供えは定番です。季節の花や故人が好きだった花を供えます。香りのきつい花やとげのある花、人が食する花などは避けたほうがいいとされているため、注意しましょう。

現金(香典)

品物の代わりに現金(香典)を包んだり、品物と一緒に現金を贈ったりする場合もあります。地域や家庭によって考え方が異なることもあるため、事前に周囲の方に確認するようにしましょう。

お供えの相場は?

相手や場面によって異なりますが、お供えの相場は一般的に3,000円~5,000円程度とされています。あまり高額すぎると、お返しのときに気を使わせてしまうことがあるので注意が必要です。

<お供えの相場>

・一般的なお供え相場:3,000円~5,000円程度

・現金と品物を一緒に持参する場合:総額が5,000円に収まる程度

・生前に関わりが深かった方に対する相場:5,000円~1万円程度

掛け紙・香典袋のマナー

掛け紙の選び方・付け方

お供えには、掛け紙と呼ばれる水引きが描かれた紙をかけるのがマナーです。品物を購入する際にお店で掛け紙を用紙してもらうことが多いですよ。お彼岸では白黒か双銀結び切りの水切が一般的ですが、西日本では地域によって黄色と白の水引を使用する場合もあります。

表書き・名入れの仕方

お彼岸のときは上部中央に「御仏前(御佛前)」または「御供」と書くのが一般的です。名入れは、表書きの真下に渡す側のフルネームを記入します。連名の場合は右側から年齢や役職順に記載するのが通例です。夫婦の場合は右側に夫のフルネームを書き、左側に妻の下の名前を記載します。

香典袋の選び方

香典(現金)を入れる袋には、「香典袋(こうでんぶくろ)」もしくは「不祝儀袋(ぶしゅうぎふくろ)」と呼ばれる水引付きの封筒を選びます。香典袋は中袋と外包みがあり、金額や連絡先は中袋に、用途などの表書きは外包みに記入します。

表書きや金額・連絡先の書き方

外包みに「御仏前」「御佛前」「御供物料」など表書きを書き、その真下に渡す側のフルネームを記入します。中袋がある場合は、中袋の表面に金額、裏面左下に住所・氏名を記載し、中袋がない場合は、外包みの裏側右上に金額、左下に住所・氏名を記載するのが通例です。

お彼岸のお供えにおすすめなお菓子5選

1.「アンドオコシ」& OKOSHI アソートギフト24個入

3,300円

日本の王道和菓子・おこしを、現代的でおしゃれなフレーバーにアレンジしたひと品。香ばしい風味のアーモンドキャラメルや刺激的なジンジャーのほか、抹茶ミルク、カフェラテなど、さまざまなテイストを採用しています。個包装で賞味期限も比較的長めなので、お彼岸のお供えにうってつけです。

詳しく見る

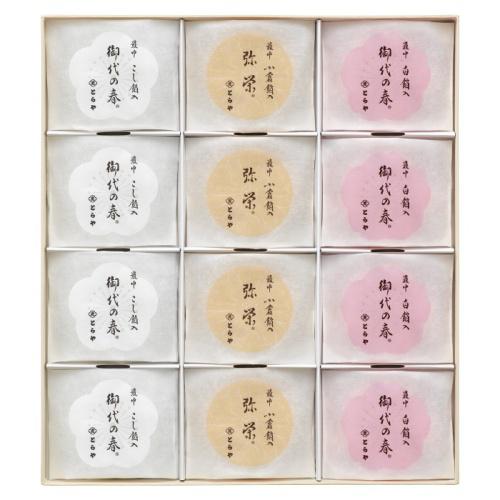

2.「とらや」最中 12個入

3,240円

桜、梅、菊といった日本を代表する花々をモチーフにした、かわいらしい最中ギフトです。それぞれ白あん、こしあん、小倉あんの3種類のあんが使用されており、風味の違いを楽しめるのが魅力的。桜をかたどった最中は、皮が紅色に彩られており、華やかな雰囲気を感じられるでしょう。見ても食べても気分の高まる和菓子です。

詳しく見る

3.「菓の季ふくのたね」黄金餅16個入

4,752円

舌の上でとろけるようなやわらかな餅に、小豆こしあんを入れた満足度の高いひと品です。適度に弾力のある食感で、ボリューム満点。表面には香ばしいきな粉をまぶしており、濃厚でコクのある甘味を感じられるでしょう。餡・餅・きな粉の3つが調和した、絶妙なバランスの餅菓子です。

詳しく見る

4.「新宿高野」果実ピュアゼリー4入W

4,212円

本物のフルーツをかたどった、おしゃれなカップが目を惹くフルーツゼリーの詰め合わせ。フルーツピューレや果汁を活用して、みずみずしくさわやかな風味に仕上げられています。上品なマスクメロンをはじめ、白桃やアップルマンゴー、ラ・フランスなど、4種類のフレーバーがラインアップ。常温で120日日持ちするので、お供えにするのにぴったりです。

詳しく見る

5.「ア・ラ・カンパーニュ」ガトーアソルティ 18個入り

4,320円

マドレーヌやフィナンシェ、サブレなど、さまざまな焼き菓子の詰め合わせ。バターや小麦の奥深い風味をダイレクトに感じられるのがポイント。なかには、ザクザクとしたナッツの食感を楽しめるものもありますよ。それぞれ個包装になっていて、賞味期限は製造日より常温で60日です。

詳しく見る

感謝の気持ちを込めてお彼岸を過ごそう

ご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養をおこなう「お彼岸」。お供えは彼岸入りに用意し、最終日の彼岸明けに下げます。郵送で送る場合は、彼岸の入りまたは中日までに相手に届くようにしましょう。お彼岸の基本情報を知ることで、より充実した行事になるのではないでしょうか。季節の花や故人が好きだった食べ物を用意して、ご先祖様を想う時間を過ごしてみてくださいね。

※商品情報や販売状況は2025年02月24日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara