ライフスタイル&ヘルス2023/3/14 更新

お中元の時期を過ぎてしまった時の対処法は?お中元の基本的なマナーも解説

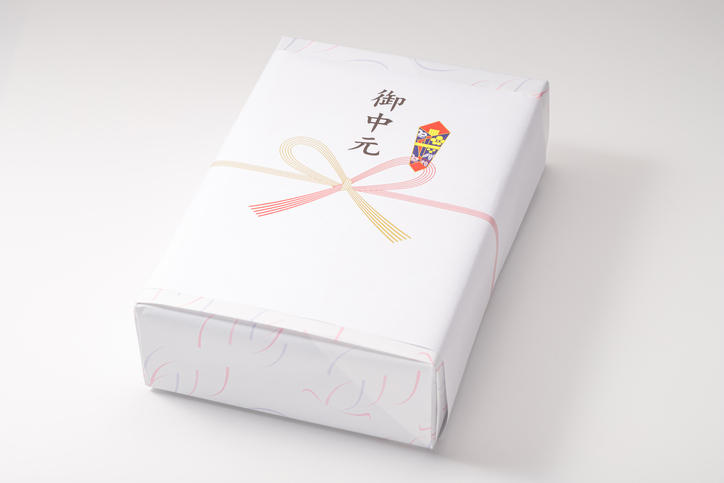

お中元はお世話になっている方や取引先の会社に、日頃の感謝を伝えるために贈り物をする夏の習慣です。本記事では、贈る時期を過ぎてしまった場合の対処法やお中元の基本的なマナー、喪中の際のお中元の贈り方などについて詳しく解説します。

お中元の一般的な時期と基本的なマナー

お中元を贈る時期は地域によって異なりますが、7月上旬から8月15日までに贈るのが一般的です。また、贈る相手に感謝の気持ちを伝えるためには、ギフトの包装に関するマナーを守ることも欠かせません。

お中元の贈り物には「のし紙」をかけ、「御中元」「お中元」といった表書きや贈り主の名前を書きます。この記事では詳しいマナーについても見ていくので、ぜひチェックしてください。

お中元の時期を過ぎたらどうする?

もしもお中元の時期に合わせて贈ることができない場合は、「暑中見舞い」や「残暑見舞い」として贈ることができます。ただし、その際は表書きの内容を変える必要がありますよ。以降で詳しいポイントについて見ていくので、ぜひご覧ください。

「暑中見舞い」として出す際のポイント

一般的に7月下旬から8月7日の立秋の頃までに贈る場合は「暑中見舞い」とします。その際はのし紙の表書きには「暑中御見舞」と書きましょう。また目上の方に贈る場合は「暑中御伺」という表書きにするのが通例です。

「残暑見舞い」として出す際のポイント

立秋以降は「残暑見舞い」として贈ります。その場合は遅くとも8月末までには届くように贈るのがマナーです。のし紙の表書きは「残暑御見舞」とし、暑中見舞いと同様に、目上の方に贈る場合は「残暑御伺」と書きましょう。

9月を過ぎたら「お中元」として贈らない

8月中に暑中見舞いや残暑見舞いを贈ることができなかった場合、9月以降に贈るのは季節外れの挨拶になってしまうため控えたほうがよいでしょう。年末にあらためてお歳暮を購入して贈ることをおすすめします。

お中元用の贈り物を贈りそびれてしまった場合、年末に贈ると不自然なものや賞味期限が近いものなどをそのままお歳暮に回すのは控えてください。新たに購入しなおしてお歳暮として贈るのが無難でしょう。

【地域別】具体的なお中元の時期

お中元を贈る時期は地域によって異なります。ここでは、地域別にお中元を贈る時期を紹介。事前に確認をしてから、相手の地域に合わせてお中元を贈りましょう。

北海道

北海道では旧盆にあたる7月15日〜8月15日までにお中元を贈ります。8月15日を過ぎたら残暑見舞いとして贈りましょう。

関東・東北地方

関東と東北地方は一般的に7月1日〜7月15日までにお中元を贈ります。約2週間と短いため、早めに準備をすすめるとよいでしょう。7月16日から8月7日までは暑中見舞い、それ以降は残暑見舞いとして贈るといいですよ。

北陸地方

北陸地方の多くの地域では7月1日〜7月15日にお中元を贈ります。北陸地方の一部では、北海道と同様に7月15日〜8月15日の地域もあります。事前に確認しても不明であれば、7月15日頃に届くように贈ると安心です。

東海・関西・中国・四国地方

旧盆にあたる7月15日〜8月15日にお中元を贈ります。お中元の期間が1ヶ月近くありますが、関東地方などの影響を受けて、近年では贈る時期が早まりつつあります。期間内であってもなるべく早めに手配しましょう。

九州地方

8月1日〜8月15日にお中元を贈ります。約2週間と短いため、贈り忘れに注意しましょう。8月15日を過ぎたら残暑見舞いとして贈ります。

沖縄

沖縄のお盆にあたる "旧暦の7月13日〜7月15日(旧盆)" に贈るのが一般的です。日付は毎年異なり、たとえば2023年は8月28日〜8月30日、2024年は8月16日〜8月18日がお盆にあたります。日付は旧暦のカレンダーで確認することができますよ。

喪中の時期のお中元はどうする?

喪中でも基本的にお中元は贈っていい

喪中とは遺族が故人を偲んで "喪に服する期間" です。喪中には神社へのお参りや結婚式の出席などの祝い事は控えるとされていますが、お中元は祝い事ではなく日頃の感謝を伝えるものです。

そのため、喪中の間にお中元を贈ったり受け取ったりしても基本的には問題ありません。ただし、のし紙の選び方には通常とは異なるルールがあり、贈る時期にも配慮が必要となります。喪中の相手にお中元を贈る際には、以下の点に注意してください。

のし紙・水引の選び方

お中元には紅白の水引やのしが印刷されたのし紙を使用するのが一般的ですが、これらには慶事の意味があるため、喪中の際は控えるのがマナーです。シンプルな包装紙で包み、無地の奉書紙や白い短冊に「御中元」の表書きをしましょう。

贈る時期に気を付ける

喪中でもお中元を贈ることはできますが、忌中と呼ばれる四十九日法要が明けるまでの期間は、遺族にとって心身ともに落ち着かない時期です。

そのため、忌中にお中元を贈るのは避けるのがマナー。また通常と同じく、お中元の時期を過ぎてしまう場合は「暑中見舞い」や「残暑見舞い」として贈りましょう。

故人宛てには贈らない

お中元は、生前の人々への贈り物として用いられる習慣であり、故人には贈るのを避けるのが適切とされます。

故人の家族と付き合いがない場合は、亡くなった年からはお中元を贈るのをやめるのが一般的。もしも家族ぐるみでの親交がある場合には、宛名を故人ではなくご家族の名前に変えて贈る配慮が必要です。

お中元の基本的なマナー

熨斗(のし)・水引・表書きのマナー

もともと慶事の際には、贈り物を紙で包んだものに水引をかけ、あわび貝を薄くのして干したもの(熨斗)を右上に飾っていました。現代では簡略化され、水引やのしのデザインが印刷された「のし紙」を用いるのが一般的です。

お中元で使用するのし紙は、紅白・蝶結びの水引のものを使います。水引を境に上段中央に「御中元」または「お中元」と表書きをし、下段中央に名入れをします。 表書きと名入れは、大きく丁寧な字で縦書きで記入するのが通例です。

お中元をもらった側のマナー

お中元をもらったらお礼状を出すのがマナーです。お礼状には、感謝の気持ちを伝えるだけでなく、無事に品物が届いたことを相手に報告する意味もあります。

送る時期は早ければ早いほどよいとされています。遅くとも3日以内に投函しましょう。もしすぐにお礼状を送ることができない場合は、電話やメールで先にお礼を伝えてから、改めてお礼状を送るとよいでしょう。

お中元にお返しは必要?

お中元はもともと目下の人から目上の立場の方に対して贈るものとされています。そのため基本的にお中元にお返しは必要ではありません。もしお返しを贈る場合は、まずお礼状を送り、1週間程度の間をあけてから品物を贈りましょう。

お返しの品物の金額は相手との関係性によっても変わりますが、もらった品物よりも安いものを贈るのが一般的です。もらったものよりも高額なものを贈ると失礼にあたるので注意しましょう。

マナーを知って、喜ばれるお中元を贈りましょう

日頃の感謝の気持ちを伝えるお中元にはさまざまなマナーやルールがあります。地域によって贈る時期も異なるので、注意が必要ですね。贈る品物選びも大切ですが、マナーを意識して、相手に喜ばれるお中元を贈りましょう。

※商品情報や販売状況は2023年03月14日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara