ライフスタイル&ヘルス2023/3/17 更新

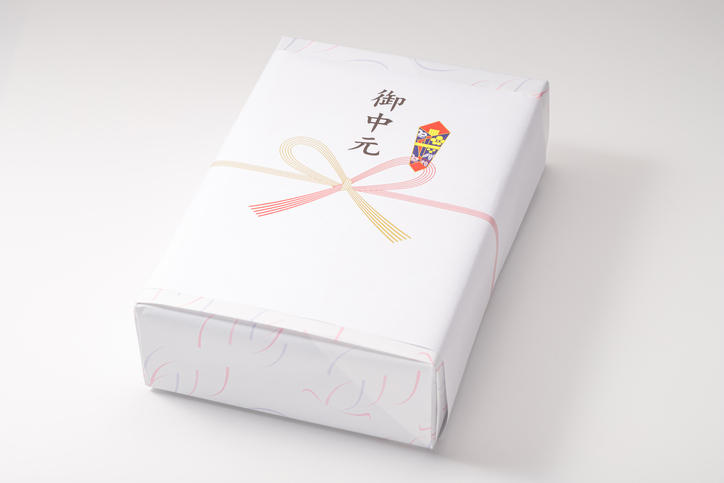

お中元のお礼状の書き方やマナーを徹底解説!贈る相手別の文例も

お中元を贈っていただいたのはいいけれど、お礼をどのようにすべきか悩んでいる方も多いかもしれません。この記事では、お中元のお礼状にまつわるマナーを徹底解説!書き方や例文をご紹介しますので、いただいた相手に合わせてご活用くださいね。

お中元をもらったらお礼状を書こう

お中元をいただいたら、まずはお礼状を出すのがマナーです。しかし、初めてお中元をやり取りする場合「そもそもお中元のお礼状の書き方やマナーがよくわからない」と戸惑うことも多いでしょう。

そこで本記事では、お中元のお礼状にまつわるマナーや書き方を詳しく解説します

お中元のお礼状を送るタイミング・時期

お中元のお礼状は、いただいてからなるべく早めに出すのがベスト。一般的には遅くても3日以内に送るのが良いとされています。

これは贈った相手に「お中元がきちんと届きました」という報告も兼ねるためです。このことを踏まえると、お中元のお礼状を送るタイミングは早いほど良いといえます。

もしもお礼状を書く時間が取れない場合は、ひとまず電話やメールでお礼を伝え、その後あらためてお礼状を贈りましょう。

お中元にお返しの品は必要?

お中元は「感謝の気持ちを込めた品」であるため、かならずしもお返しを贈る必要はありません。しかし、いただいたことに対するお礼と報告を込めたお礼状は必ず送付するようにします。

毎年お中元のやり取りをしている相手に対し「今回は事情があってお返しの品が贈れない」という場合などは、お礼状にその旨を伝える文言を添えると良いでしょう。

お中元のお礼状の基本マナー

封書orはがき

一般的には封書のほうが丁寧な印象を与えます。仕事の上司や目上の方に贈るお礼状は封書にすると良いでしょう。特に会社関係の方へのお礼状など、内容を第三者の目に触れさせたくない場合には封書がおすすめです。

一方、はがきは手軽に送れるというメリットがあります。特別な事情がない、身近な人に贈る場合ははがきで問題ありません。

縦書きor横書き

縦書きにするか横書きにするかは、送る相手によって使い分けると良いでしょう。

基本的には封書で縦書きが丁寧な書き方であるといえます。しかし横書きが間違いであるということはありません。

やはり目上の方や会社の上司などには丁寧な方法、つまり縦書きの手紙を封書で送る方法が適しているといえますが、友人や親戚などへのお礼状は横書きのはがきや手紙のほうが親しみを感じるでしょう。

手書きor印刷

個人的にやり取りするお中元のお礼状は手書きがおすすめです。ビジネスでのお中元には印刷したお礼状でも構いませんが、プライベートな付き合いのある方へのお礼状は自分の字で書くことで感謝の意を伝えましょう。

字の上手い下手は関係ありません。丁寧に書きあげることで気持ちが伝わります。

筆記具の選び方

本来は毛筆や万年筆で書くお礼状ですが、近年はボールペンを使用してもマナー違反とはなりません。インクの色はブラックやブルーブラック、ブルーを用いましょう。

ただし鉛筆やサインペンはNGとされることが多いため、注意してくださいね。

お礼状の基本的な書き方・構成・流れ

いざお礼状を書こうと思っても「どんな流れで書いたらいいのか」「失礼に当たらないように書くにはどんなことに注意したら良いのか」など、いろいろ悩んでしまいますよね。

実はお礼状には基本的な書き方や構成があります。それではさっそくお礼状の書き方についてみていきましょう。

1. 頭語・結語は必須

お礼状において冒頭のあいさつに当たる「頭語」、結びのあいさつに当たる「結語」は必ず用いましょう。

頭語と結語は「謹啓」と「謹白」、「前略」と「草々」など、2つで1組になっています。組み合わせは決まっているので、間違えないようにしましょう。

2. 時候の挨拶

頭語のあとにくる季節を表す一文が「時候の挨拶」です。

たとえばお中元の時期となる7月なら「盛夏の候」「大暑の候」「連日の猛暑が骨身にこたえる毎日ですが」など、8月なら「残暑の候」「立秋の候」「立秋とは名ばかりの猛暑が続きますが」などがあります。

時候の挨拶は季節によって異なるため、使い方を間違えないよう注意しましょう。

3. 相手の健康・安否について尋ねる

時候の挨拶に続き、相手の健康や状況をうかがう文章を入れます。たとえば「お元気でお過ごしのことと存じます」「お変わりないでしょうか」などといった文言などです。

お中元の贈り先がどのような関係の相手かによって使い分けましょう。

4. お礼・感謝の言葉

お中元をいただいたことに対するお礼はここで述べましょう。

お礼に加え、日頃お世話になっていることへの感謝の気持ちを書くことで、より丁寧な印象を与えます。

5. 相手の健康を気遣う言葉

感謝の言葉のほか、相手の健康や幸福を願う言葉も入れましょう。これは「結びの挨拶」でもあり、季節に合わせたものや年中使用できるものがあります。

お中元の時期であれば「暑さ厳しき折、ご自愛くださいませ」などが好適。季節に関わらず使えるものとしては「末筆ながらますますのご多幸をお祈りいたします」などが該当します。

6. 日付・差出人名

用いた頭語に合わせた結語のあとに「お礼状を書いた日付」と「自分のフルネーム」を書きます。

日付は西暦や元号から記載するのが正式な書き方ですが、月日だけでも良いでしょう。またビジネス関係のお中元の場合は、会社名も記載します。

【友人・知人】個人宛てのお礼状文例

ここからは、相手別のお礼状の文例をご紹介します。まずは知人などからお中元をいただいた場合について見てみましょう。

友人や知人からのお中元のお礼は、電話やメールなど手軽な方法で感謝の気持ちを伝えることも可能です。しかしお礼状を送ることで、より深い感謝の気持ちを伝えられるでしょう。

お礼状の文例

拝啓

梅雨もようやく開け、日ましに暑さが厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

私は暑さにも負けず、仕事に趣味にいそしんでいます。

さて先日は私の大好物をお贈りいただき、心より感謝いたします。

いつもながらのお心遣い、誠にありがとうございました。

暑さもいよいよ本番です。夏バテしないようお体にお気をつけてお過ごしください。

まずはお礼まで。

敬具

ポイント・注意点

友人や知人へのお礼状では、かたすぎない、少しくだけた文面のほうが相手に気持ちが伝わりやすいでしょう。いただいた品へのコメントや近況が伝わるような文章がおすすめです。

【身内】家族・親戚へのお礼状例文

親戚や兄弟など身内からお中元をいただくケースもあるでしょう。身近な存在だからこそ電話のほうが伝えやすいということもあるかもしれませんが、手書きのお礼状を送ることでより感謝の気持ちが伝わりやすいといえます。

お礼状の文例

拝啓

盛夏の季節となりましたが、お変わりありませんか。

おかげさまで家族みんなで元気に過ごしております。

このたびは、美味しいお菓子をお贈りいただき本当にありがとうございました。

子どもたちも「とても美味しい」と大喜びです。

今年の夏は猛暑とのこと、くれぐれもご自愛くださいませ。

次にお会いできる日を楽しみにしております。

敬具

ポイント・注意点

友人・知人へのお礼状同様、かしこまりすぎない文面がおすすめです。ある程度くだけた文面でも問題ありません。「子どもも喜んでいた」など、家族の反応とともにいただいた品の感想を添えることで、感謝の気持ちがより伝わります。

【ビジネスシーン】会社・取引先へのお礼状例文

ビジネスシーンでのお中元のお礼状は、相手企業との関係性を考慮した文章を心掛けます。今後の取り引きにも影響を与える可能性もあるため、丁寧で気持ちのこもったお礼状を送りましょう。

お礼状の文例

文例1

拝啓

盛夏の折、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

さて、このたびはご丁寧なお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。

ありがたく拝受いたしました。

貴社のますますのご発展をお祈り申し上げるとともに、今後とも変わらぬご交誼のほどよろしくお願い申し上げます。

略儀ながら書中をもってお礼申し上げます。

敬具

文例2

謹啓

猛暑の候、貴社におかれましてはますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびは結構なお中元の品をご恵贈賜り、誠に恐縮致しております。

貴社におかれましては日ごろから多大なるお力添えをいただき、大変感謝しております。

今後とも変わらぬご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

酷暑のみぎり、皆様どうぞご自愛ください。

まずは書中をもちまして御礼申し上げます。

謹白

ポイント・注意点

ビジネスシーンにおけるお礼状では、宛名に注意しましょう。会社宛て、もしくは担当部署宛ての場合は「御中」をつけます。個人宛ての場合は部署名や肩書き、氏名まで記載し「様」をつけましょう。

お中元のお礼状に関するQ&A

お中元を贈った相手にもお礼状は書くべき?

こちらからお中元を贈った相手に対しても、お礼状は必ず送るようにしましょう。

お中元のお礼状は「品物が確かに届いた」という報告も兼ねています。そのためこちらからお中元を贈ったとしても、お礼状を送る必要があるのです。

次回からのお中元をお断りしたいときは?

お中元は継続した付き合いを前提としたものです。しかしさまざまな理由から、お中元をお断りしたい場合もあるでしょう。

そのような場合は、お礼状にてその旨を伝えます。

まずはお中元をいただいたことに対するお礼を述べ「今後はこのようなお心遣いはされませんように」「お心遣いに感謝いたしますが、お気持ちだけありがたく頂戴いたします」といった、お中元を辞退する旨のひと言を添えましょう。

どうしてもお礼状が送れない場合は?

仕事が非常に立て込んでいたり、体調を崩していたりといったトラブルから、どうしても自分でお礼状を書けないという場合もあるでしょう。

そのようなやむを得ない事情がある場合は、代筆を頼む方法もあります。ただし、代筆を頼むに当たっては注意しなければならない点があるため、しっかりとチェックしておきましょう。

お礼状を代筆する際のポイント・注意点

身内や知人・友人などへのお礼状は妻の代筆でも問題ありませんが、以下の点に注意しましょう。

・パソコンなどで作成せずに手書きする(失礼だと感じる場合もあるため)

・妻側の視点で感謝を伝える(「夫がいつもお世話になっております」など)

また、差出人名を書く際は夫の氏名の左下に「内」と添えなければいけません。ただし親族や共通の友人など親しい方に宛てたお礼状の場合は、夫婦連名でも構いません。

お中元をいただいたらお礼状で感謝の気持ちを伝えよう

お中元をいただいたら早めにお礼状を送るのがマナーです。お礼状はお礼を伝えるのが目的であることはもちろん「品物を確かに受け取った」という報告の意味合いも込められています。相手から贈られた心遣いに対し、自分なりの言葉で感謝の気持ちを伝えましょう。

※商品情報や販売状況は2023年03月17日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル