ライフスタイル&ヘルス2023/3/17 更新

お中元の「のし」のマナーを徹底チェック!書き方からかけ方まで

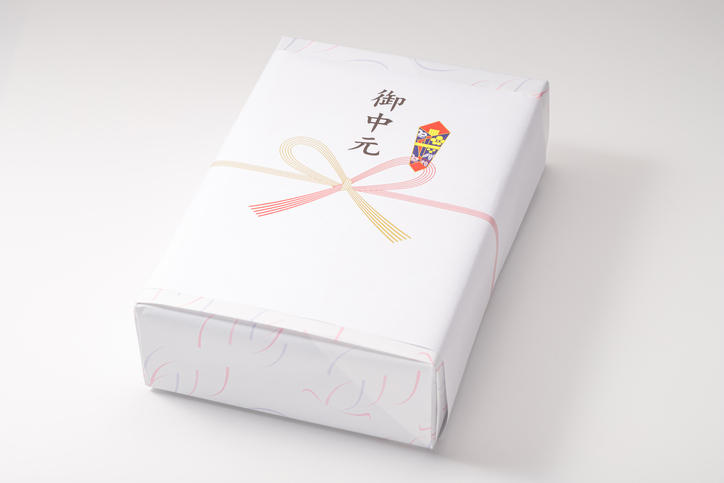

お世話になった方へ感謝の気持ちを込めて贈るお中元の品には「のし紙」をかけるのがマナー。この記事では、お中元ののし紙の選び方や書き方、かけ方までを徹底解説!のし紙にまつわるお悩み解消に、ぜひ役立ててくださいね。

お中元の「のし(熨斗)」のマナーをチェック!

お世話になった方へ感謝の気持ちを込めた品を贈る風習のひとつが「お中元」。お中元を贈る時期は7月~8月にかけてと幅広く、地域によっても異なります。

お中元の品には「のし紙」をかけて贈るのがマナーです。しかし、のし紙にもさまざまな種類があり、どれがお中元の品にふさわしいのか、あまりよくわからない方も多いかもしれません。

そこでこの記事では、お中元ののし紙の選び方やかけ方などのマナーを詳しくご紹介します。失敗しないためにも、ぜひチェックしておいてくださいね。

お中元の贈り物には「のし(熨斗)」を付けるのが基本

のし(熨斗)とは

「のし(熨斗)」とは、のし紙の右上に描かれた飾りのことです。

もともと贈り物には縁起の良い「のしあわび」が添えられていました。のしあわびは、あわびを薄く伸ばして乾燥させたもの。古くからあわびはとても貴重で、特に乾燥したあわびは栄養価の高く、長く保存できることから「不老長寿」を意味する縁起物とされていました。

しかし現在では実際にあわびを使うことはなくなり、紙で作られたのし、もしくはのしが印刷されたのし紙などを用いるようになっています。

お中元では「のし紙」をかけるのがマナー

お中元の品には基本的にのし紙をかけるのがマナーです。

のし紙とは「のし」と「水引」が描かれた紙のことを指します。水引とはお中元などの贈答品やご祝儀袋に使われる飾り紐のことです。現在ではのし紙にのしとともに印刷されていることが多く、実際に水引を結ぶことは少なくなりました。

喪中や生ものを贈る際は「のしなし」にする

のしはそもそも縁起物です。そのため慶事やお中元、お歳暮などの贈答品には用いられますが、弔事や病気見舞いなどには使用しません。弔事などには「掛け紙」と呼ばれる、のしがなく黒白の水引だけが描かれたものを使用しましょう。

また、のしは生ものの代用とされるため、生ものの贈り物にのしを付けると意味が重複してしまいます。そのため、魚介などの生ものを贈る場合はのしのない掛け紙を使用するのが通例。お中元などで人気のハムやかつお節などにものしは不要です。

お中元の「のし紙・水引」の選び方

ひと口にのし紙といってもさまざまな種類があり、のしの有無や水引の結び方によって使い分けられています。お中元の品に用いるのし紙は「のしあり」で、水引は「紅白の蝶結び」を用いましょう。

水引の結び方には2つのタイプがあります。ひとつは「結び切り」です。このタイプは結び目が固く結ばれ簡単には解けないような結び方になっており、「繰り返してはいけない一度きりであるべきこと」とされる結婚祝いなどに用いられます。

一方、お中元などに用いられるのは何度も結び直せる「蝶結び」。お中元をはじめ出産祝いなど「何度あっても良いこと」に使用される水引です。お中元は「末長い付き合いを」という意味を込め毎年やりとりするもの。また来年も贈れるようにと紅白の蝶結びが用いられます。

「のし」の表書きの書き方

のし紙の「表書き」とは、贈り物を贈る目的を伝えるために水引の上部分に記載されるものを指します。お中元の場合は「お中元」もしくは「御中元」と記載しましょう。

なお水引の下段には贈り主の氏名などが入ります。この部分の書き方については、のちほど詳しくご紹介しますね。

お中元の時期を過ぎたらどうする?

お中元の時期は地域によって異なります。そのため、品物を贈る前に贈り先のお中元の時期をしっかり確認しておきましょう。

万が一お中元の時期が過ぎてから贈ることになってしまった場合は、表書きを「お中元(御中元)」から「暑中見舞い」や「残暑見舞い」などに書き換える必要があります。

一度だけ贈る場合・喪中の場合はどうする?

お中元を一度だけ贈りたいという方もいらっしゃるかもしれません。しかし一度きりのお中元は失礼にあたるため、このような場合は「御中元」を使わず「御礼」などとすると良いでしょう。

またお中元は日頃の感謝を伝えるものとされるため、喪中の方へ贈っても問題ありません。ただし相手の心情に配慮し、四十九日を過ぎてから「暑中御見舞」などとして贈るのがおすすめです。

「のし」の名入れの書き方

個人名で書く場合

友人や知人、両親や親戚など個人的なお中元のやり取りの場合、のし紙の水引の下段、表書きの真下には自分の氏名を入れます。

通常はフルネームを記載しますが、会社の部下など目下の方へ贈る場合は姓だけでも構いません。

肩書き/会社名を入れる、会社名のみ書く場合

取引先の担当者や担当部署に宛ててお中元を送る場合もあるでしょう。

会社名および肩書を入れる場合は、まず中心に氏名を書きます。そして、その右上に名前よりも小さめの文字で会社名や肩書を書くのがポイント。会社名のみを入れたい場合は中心に書きましょう。

連名・夫婦連名で書く場合

連名の場合

贈り主が複数の場合、3名までは連名が可能です。役職や年齢など地位に差がある場合は、右側から高い順に記載します。差がない場合は五十音順で書きましょう。

4名以上の場合は代表者1名の氏名を書き、その左側に「有志一同」「他一同」などと記載します。

夫婦連名の場合

家族ぐるみで付き合いのある相手や身内には、夫婦連名でお中元を贈る場合もあるでしょう。

夫婦連名の場合、まず夫のフルネームを書きます。その左側に妻の名前を書きますが、姓は省略し名前のみを書きましょう。

なお最近では、夫婦別姓のためそれぞれのフルネームを記載するケースも増えています。

贈る相手の名前を書く場合

贈る相手の名前を入れたい場合は表書きの左部分、つまりのし紙の水引の上段に表書きよりも小さめの文字で書きましょう。

ただしこのようなケースでは、贈り主が複数いた場合の名入れの順番が変わることに注意しなければいけません。通常は右側から地位の高い順に記載しますが、上段左側に贈る相手の名前を書いた場合、その位置に近い左側が目上の方の名前になります。

少しややこしくなってしまいますが、失礼にあたらないよう間違えないようにしましょう。

のしに「名前なし」は失礼?

のし紙には必ず名入れをしなければならないわけではありません。そのようなルールはなく、基本的には自由です。

ただし、立場上多くのお中元を受け取る方に対しては、贈り主を明確にするという意味で名入れをするのが最低限のマナーであるともいわれています。

のしに名入れをしないことが必ずしも失礼にあたるとはいえませんが、贈る相手にとっては名前があったほうが親切であるといえるでしょう。

のし紙のかけ方

のしのかけ方には「内のし」と「外のし」の2通りの方法があります。内のしは商品の化粧箱にのしをかけてから包装する方法、一方、外のしは商品を包装してからのしをかける方法です。

この2つのかけ方に明確な使い分けは存在しませんが、それぞれに適した使い方があります。贈り物を控えめに表現したい、配送で傷を付けないようにしたい場合は内のしがおすすめ。一方、外のしは相手に贈った目的がすぐに伝わるというメリットがあります。

お中元を贈る際は、どのような点を重視するかによってのしのかけ方を選択すると良いでしょう。

短冊のしを使う場合のポイント

「のし」や「水引」を略式化したものがのし紙ですが、のし紙をさらに簡略化したのが「短冊のし」です。短冊のしはその名のとおり、のし紙の面積を狭くしたようなもので、お中元などの品の右上に貼り付けて使用します。

より略式ののしであるといえますが、通常ののし紙と同様の役割を持つため、マナー違反となることはありません。

しかし、年配の方やマナーに厳しい方には失礼だと見なされる可能性も否定できないため、贈る相手に応じた使い分けが必要となるでしょう。

のしのマナーを理解してお中元で感謝を伝えよう!

お中元にはのしを付けるのがマナーです。お中元をはじめ贈答品に用いられる「のし紙」には、選び方や書き方、かけ方など意外に多くのマナーがあります。のしのマナーをしっかりと理解したうえでお中元を贈り、お世話になった方へ感謝を伝えましょう。

※商品情報や販売状況は2023年03月17日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara

-

「水無月」の魅力とは?ういろうとの違いや6月30日に食べる理由も解説

sara

-

行事食とは?年中行事の料理や食べ物の意味・由来を一覧で紹介

食ナビチャンネル