ライフスタイル&ヘルス2024/4/3 更新

暑中見舞いとお中元の違いは?贈る時期やマナーの疑問を解決!

この記事では夏のご挨拶である「暑中見舞い」と「お中元」の違いについて解説します。贈るものや時期、由来の違い、贈る際のマナーなどをまとめました。お中元に適した品物や阪急のおすすめ商品もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

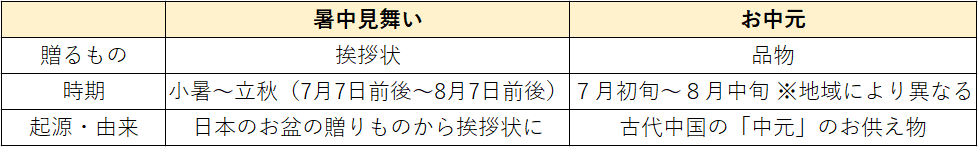

暑中見舞いとお中元の違いとは?

夏の挨拶として似たようなイメージがある「お中元」と「暑中見舞い」。実は、贈るものの違いや時期の違い、由来・起源の違いがあります。ここでは、それぞれの違いを詳しくご説明します。

暑中見舞いは「挨拶状」、お中元は「品物」を贈る

一般的に、暑中見舞いは夏の暑い時期に相手の体調を気遣うために送る、ハガキや手紙などの「挨拶状」のことです。

一方、お中元は上半期にお世話になった方への感謝のしるしとして贈る「品物」を指します。ただし、「暑中見舞い」の意味合いで品物を贈る場合もありますよ。

いつからいつまで?時期の違い

暑中見舞いを贈る時期は、日本の季節の暦「二十四節気」における小暑から立秋(7月7日前後~8月7日前後)の期間です。

お中元を贈る時期は、7月初旬~8月中旬で、地域によって多少異なります。東日本では7月1日~7月15日、西日本・北海道では7月15日~8月15日、九州は8月1日~8月15日などとされますが、近年は全国的に7月中旬までに贈るように変化しています。沖縄では旧暦の7月13日~7月15日に贈るのが風習です。

由来・起源にも違いがある

お中元の起源は、古代中国の「中元」(旧暦の7月15日)におこなわれる神事でのお供え物にあります。そこに、仏教の先祖供養「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が合わさり、日本のお盆の風習が生まれました。先祖へのお供え物に加え親や親戚への贈りものを持参するようなったのが「お中元」の由来とされています。

江戸時代には、お世話になっている方にお盆の挨拶回りで品物を贈る慣習が生まれ、遠方には飛脚で届けるように。明治時代に郵便制度が整ったことで「挨拶状」へと簡素化されたものが、現在の暑中見舞いとされています。

【まとめ】暑中見舞いとお中元の違い

暑中見舞いとお中元の両方を贈るべき?

お世話になっておる方にお中元を贈る場合は、暑中見舞いを贈る必要はありません。それぞれに異なる意味があるので、両方贈ることが間違いではないものの、時期が非常に近いため相手にお返しや返信などの気を遣わせてしまう場合があります。

受け取った方に負担に感じさせないよう、お中元を贈る際に相手を気遣う挨拶状を添える、時期をずらして残暑見舞いのハガキを出すなどの配慮するとよいでしょう。

暑中見舞い・お中元のマナー

お中元のお礼はどうする?お返しは必要?

一般的にお中元は目上の方に感謝を伝える贈りものなので、原則お返しの必要はありません。しかし、送られてきた際は受け取った3日以内にはお礼状を出すのがマナーです。

封書が正式な方法のため、ハガキの場合は「葉書にて失礼いたします」のひと言を添えましょう。親しい方に電話やメールでお礼を伝える際も、日をおかずに連絡するのが礼儀です。

お返しをしたいときは?

とはいえ、目上の方や同僚、友人などからいただいたお中元で、お返しをしたいケースもあります。その場合は、先にお礼状を出したうえで1週間ほどあとにお返しの品を贈ると、形式的でなく好印象ですよ。時期によっては暑中見舞いや残暑見舞いとして贈る方法もあります。

品物を贈るときの熨斗の選び方・書き方

お中元の品物には熨斗紙を付けましょう。右上に熨斗があり、紅白蝶結びの水引が印刷されたものを使います。表書き(水引の上に書く文字)は「お中元」や「御中元」です。

暑中見舞いに品物を贈る場合も同様の熨斗紙を選びます。表書きは「暑中御見舞」のほか、目上の方に贈る際は「暑中御伺い」と書くのがマナーです。

喪中の方に贈ってもいい?

暑中見舞いやお中元はお祝い事ではないため、喪中の方に贈っても問題はありません。ただし、暑中見舞いのハガキは落ち着いた絵柄のものを使い、お悔やみの言葉を添え、品物には熨斗紙の代わりに白無地の掛け紙を選びましょう。

また、四十九日が経っていない忌中の期間は、相手の気持ちの整理や慌ただしさを考慮し、贈るのを控えるのがマナー。暑中見舞い・お中元の時期を過ぎて忌明けを迎えた場合は、「残暑見舞い」として贈ります。

お中元(暑中見舞い)の品物の選び方

品物の金額相場

お中元(暑中見舞い)の品物の相場は3,000~5,000円が一般的ですが、贈る相手との関係性によって金額が変わります。

実家や兄弟などの親戚は3,000~5,000円で、同僚や友人、習い事の先生は3,000円程度。上司は5,000円程度、取引先は5,000~10,000円が相場とされていますが、あらかじめ職場でのルールを確認しておくとよいでしょう。

また、同じ相手には毎年同程度の価格の品物を贈る、お歳暮を贈る場合はお中元の2~3割上げた価格を選ぶといったマナーがあります。贈る側も贈られる側も負担を感じない金額内で選ぶのがおすすめです。

品物を選ぶ際のポイント

お中元(暑中見舞い)には、ゼリーやアイスなどのひんやりスイーツ、冷たいドリンク、定番のそうめんやうなぎなどが人気です。

お子さまのいるご家庭なら皆で楽しめるジュースや洋菓子、ひとり暮らしの方には、さまざまな味を詰め合わせたセットや少量で特別感のあるグルメなど、贈る相手の家族構成に合わせるのがポイントです。

取引先には、個包装された和・洋菓子や飲み切りサイズのジュースなど、分けやすく日持ちするギフトが適しています。お中元と暑中見舞いの両方を贈る場合は、内容が被らないよう気を付けましょう。

お中元(暑中見舞い)におすすめのギフト商品5選

1. 「京らく製あん所」あんみつ・水ようかん詰合せ 5個入

銅釜直火炊きの餡が自慢の製餡所とお菓子をプロデュースする会社がタッグを組んで生まれた「京らく製あん所」。こちらはお中元にもぴったりなあんみつ、水ようかんの詰め合わせです。あんみつでは口どけのよい寒天やみかん、桃などが楽しめ、水ようかんでは小豆の豊かな風味が味わえますよ。

詳しく見る

2. 「フリュテリー果坊」果の実(かんのみ)ジュレ3本アソート

国産フルーツにこだわる「フリュテリー果坊」がお届けするフルーツジュレのセット。こちらでは山形県産のさくらんぼや、熊本県産の不知火、岡山県産のシャインマスカットなどが味わえます。いずれもみずみずしくフレッシュな味わいで、暑い時期のギフトにぴったりです。

詳しく見る

3. 「キムラフルーツ」フルーツジュース(200ml)詰め合わせ 5本(紅玉りんご・みかん・ふじりんご・もも・つがるりんご)

国産果実を100%使ったフルーツジュースの詰め合わせ。りんごやみかん、桃など全5種類のフレーバーが楽しめます。りんごは赤玉、ふじ、つがると3種類に詰め合わされていて、飲み比べてみるのもおすすめ。賞味期限は常温で約2年と長く、ギフトとして贈るのも安心です。

詳しく見る

4. 「福智ブランドファクトリー」ふくち☆リッチジェラート あまおうセット

ブランドいちご「あまおう」本来の味を生かし、無香料・無着色で仕上げられたジェラートです。3種類のフレーバーを楽しめる贅沢なセット。福岡県福智町のご当地グルメという特別感があるほか、冷凍商品のため好きなタイミングで味わってもらえる点も魅力です。

詳しく見る

5. 「近江今津 西友」うなぎ茶漬

滋賀・近江のうなぎ専門店「近江今津 西友」の、お茶漬け用佃煮です。カット済みなので、ごはんにのせてお茶を注ぐだけで手軽に高級茶漬けを味わってもらえます。うなぎの香ばしい香りと山椒の爽やかな風味で、酒の肴としても楽しめる逸品。目上の方へのお中元におすすめです。

詳しく見る

暑中見舞いやお中元で思いを届けよう

暑中見舞いは相手の体調を伺う「挨拶状」、お中元は上半期の感謝を表す「品物」を指すのが一般的です。意味や由来、期間に違いはありますが、どちらも相手を大切に思う気持ちを形にしたもの。ぜひ、暑中見舞いやお中元であなたの思いを届けてくださいね。

ギフト特集を見る

※商品情報や販売状況は2024年04月03日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara