ライフスタイル&ヘルス2024/4/5 更新

ピーナッツと落花生の違いは何?それぞれの特徴やおすすめ商品を紹介

みなさんはピーナッツと落花生の違いをご存じでしょうか?名前に違いがあるのはわかるけれど、具体的には何が違うのかわからない......という方も多いのではないでしょうか。この記事では、ピーナッツと落花生の違いやおすすめ商品を紹介します。

ピーナッツと落花生は基本的には「同じもの」

ピーナッツと落花生は、呼び方が違うだけで同じ食べ物のことを指します。地域によっては「南京豆」や「唐人豆」、「異人豆」という名称で呼ばれることも。国内でも特に山口県では「俵豆」、長崎県では「ローハッセン」、沖縄では「ジーマーミー」と呼ばれています。

ピーナッツ(落花生)はマメ科ラッカセイ属に分類される植物で、畑の土の中で栽培されるのが特徴。我々が普段食べている部分は、種皮(子房壁)を取るとあらわれる種子(胚)のところです。

ピーナッツと落花生の違い

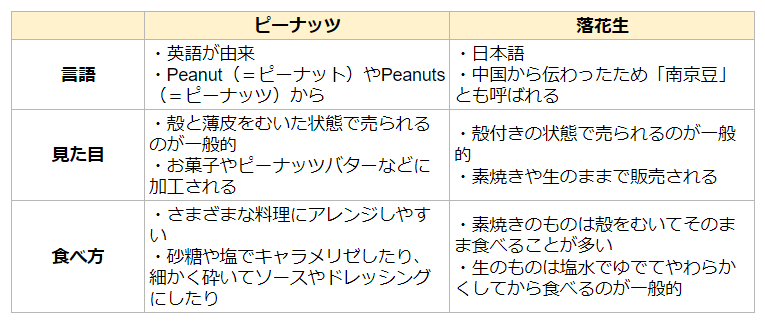

日本で販売されている食品では、ピーナッツと落花生の名称を使い分けています。では一体どのような違いがあるのでしょうか?ここからは「言葉・呼び方」「見た目」「食べ方」の3つにフォーカスして、ピーナッツと落花生の違いを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

言葉・呼び方の違い

まず言葉・呼び方の違いがあげられます。読んで字のごとく、ピーナッツは英語が由来の言葉で、落花生は日本語です。英語表記の場合は「Peanut(=ピーナット)」とされており、複数形にすると日本でもなじみの深い「Peanuts(=ピーナッツ)」になります。

日本のスーパーでは、お菓子やピーナッツバターなどに加工されたものを「ピーナッツ」、素焼きや生のまま販売されているものを「落花生」と区別されることもあります。

また中国から伝わったとされる「南京豆」という呼称も、ピーナッツや落花生の別名のひとつです。

見た目・イメージの違い

ピーナッツと落花生は、見た目で区別されることも多くあります。具体的には、殻と薄皮をむいた状態がピーナッツ、殻付きの状態が落花生を指すことが多いです。ほかにも薄皮付きの状態を中華風の南京豆と呼び、区別することもあります。

ピーナッツは英語が語源のため、ピーナッツバターなどに代表されるように洋食のニュアンスが漂います。一方、落花生という呼称は農家さんたちの間で用いられることが多く、単に「植物の名称」というイメージや、和食のイメージがあります。

食べ方の違い

店頭に並んでいるピーナッツは、すでに殻がむいてある状態のものが多いため、さまざまなアレンジがきくのが特徴。たとえば砂糖と塩でキャラメリゼしてきな粉をまぶしたり、細かく砕いてドレッシングやソースにしたりと、いろいろな食べ方が可能です。

一方、落花生は素焼きにしてあるものが多いため、殻をむいてそのまま食べることが多いでしょう。上手にむくコツは殻のつなぎ目を押して、割れ目を引きはがすこと。生のものは塩水でゆでると、独特のホクホク感が楽しめます。

【まとめ】ピーナッツと落花生の違い

落花生・ピーナッツのおすすめ商品5選

1.「ピーナッツショップ ドレ」ドレ・殻付きピーナッツ 140g

千葉県八街産の厳選されたピーナツ・落花生を使った、根強い人気を誇る商品。希少性があり風味の良い「半立種」が使われており、ゆったりと広がる余韻とやさしい甘味、歯ごたえの良さが魅力です。フレッシュなピーナッツ(落花生)をそのまま楽しみたい方におすすめ。国産だからこその上質さを、ぜひ感じてみてください。

詳しく見る

2.「ピーナッツショップ ドレ」ドレ・ピーナッツペースト&クリーム 2種BOXセット

ピーナッツ(落花生)を使ったペーストとクリーム、2種類のセットです。ペーストはピーナッツ本来のうま味を活かした甘さ控えめな風味で、スイーツに付けて味わうのもおすすめ。クリームはまろやかでやさしい甘さが感じられるため、子どもから大人まで幅広い世代で人気です。普段の食事をグッと格上げしてくれるでしょう。

詳しく見る

3.「ピーナッツショップ ドレ」ドレ・サブレ20個入り

千葉県八街産のピーナッツ(落花生)を使用した、サクサク食感のサブレです。本物のピーナッツの形をモチーフにした、愛らしい姿が印象的。バターを混ぜ合わせることで、クリーミーでくちどけの良い食感に仕上がっています。同シリーズのペーストやクリームをつけて食べると、より一層おいしさが増しますよ。

詳しく見る

4.「ピーナッツショップ ドレ」ドレ・フィナンシェ10個入り

焼き菓子のなかでも人気が高いフィナンシェを、ピーナッツ風味で楽しめる贅沢なひと品。ピーナッツペーストと焦がしバター、アーモンドプードルを使用した、奥深い味わいが楽しめます。しっとり生地の中には細かく砕いたピーナッツのダイスが入り。風味と食感、両方を楽しめるのが魅力です。

詳しく見る

5.「ピーナッツショップ ドレ」ドレ・セレクション

フィナンシェとサブレをどちらも楽しみたい方に最適な、詰め合わせギフトです。サクッと口当たりの良いサブレと、ふんわりやわらかなフィナンシェの2種類を食べ比べできます。個包装になっているので、ちょっとした手土産に重宝すること間違いなし。ピーナッツをさまざまな角度から堪能できますよ。

詳しく見る

ピーナッツと落花生の違いを知っておいしく食べよう!

ピーナッツと落花生は、基本的には同じ食べ物のことを指します。名称や見た目、食べ方にそれぞれ特徴があるため、知識を身に着けて区別できるようにしておくと良いでしょう。ぜひピーナッツや落花生の魅力を再認識してみてくださいね。

※商品情報や販売状況は2024年04月05日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

節分とはどんな行事?由来や歴史、食べ物をわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

2026年の大寒(だいかん)はいつ?冬至・小寒との違いや風習、食べ物も紹介

食ナビチャンネル

-

ホワイトデーにチョコを贈ってもいい?お返しのお菓子に込められた意味とは

食ナビチャンネル

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ