ライフスタイル&ヘルス2024/9/17 更新

おせちはいつ食べる?作るタイミングや日持ちの目安、阪急で買えるおせちも紹介

おせちをいつ食べるのかについては地域や家庭で違いがあり、特に決まりはありません。おせちを食べる理由、地域ごとの食べるタイミングなどを解説。おせち以外にふさわしい料理や、阪急で購入できる豪華おせちも紹介します。

おせちはいつ食べるのが正解?

おせちをいつ食べるかについては特に決まりはなく、元日、大晦日どちらでも構いません。おせちは、女性が正月三が日に台所での作業を避けてゆっくり休めるように、保存がきく料理を重箱に詰めたものが由来です。

吸湿性や防腐性が高いとされる砂糖を多く使うことで保存性を高めています。また、正月に料理をすると台所の神様である荒神様を怒らせると考えられ、おせち料理が作られるようになったという説もあります。

昔は季節の変わり目に食べられていた

おせち料理は、もともと「節句」と呼ばれる季節の変わり目に食べられる料理です。節句に神様へお供えする食べ物を「御節供(おせちく)」といい、これが名前の由来とされています。

節句は中国から伝わった「陰陽五行説」に由来し、季節の節目にあたる日です。特に「五節句」は現代でも季節の節目を祝う、重要な伝統行事として続いています。

・1月7日......人日の節句(七草の節句)

・3月3日......上巳の節句(桃の節句)

・5月5日......端午の節句(菖蒲の節句)

・7月7日......七夕の節句(星まつり)

・9月9日......重陽の節句(菊の節句)

【地域別】おせちはいつ食べる?

おせちをいつ食べるのかについては地域ごとに異なります。古来から続いていた風習の影響もあり、元旦もしくは大晦日に食べる地域に分かれるのが一般的です。元旦、大晦日それぞれの地域とその理由について紹介します。

元旦におせちを食べる地域

おせちは神様にお供えする「御節供(おせちく)」に由来し、古くは元日と五節句の計6回食べる習慣がありました。江戸時代に入ると、この風習は庶民にも広まり、現在でも元旦におせちを食べる文化が続いています。

おせちを食べるタイミングとして主流なのが元旦であり、特に関東、関西、東海、山陰地方など、過半数の地域で元旦におせちを食べる習慣があります。お正月に家族や親しい人々と新年を祝い、健康や幸運を祈るための伝統的な行事として受け継がれてきたものです。

大晦日におせちを食べる地域

現代では元旦におせち料理を食べるのが一般的ですが、古くは大晦日に食べる習慣がありました。これは現在では使われていない旧暦の考え方によるものです。旧暦では日が沈んでから一日が始まるとされており、大晦日の日没後が元旦になるため大晦日におせちを食べました。

現在でも、北海道、東北、甲信越、四国、九州の一部では、この風習が続いています。これらの地域では、夕方におせち料理を食べ、そのあと年越しのタイミングで年越しそばを食べる習慣があります。

いつ?おせちを作るタイミングや日持ちについて

おせちを作るときに頭を悩ませるのが、作るタイミングや日持ちではないでしょうか。おせちは品数が多く、煮込みや下ごしらえが必要な料理もあります。おせちを食べる日に合わせたベストなタイミングと、日持ちの目安を紹介します。

元旦におせちを食べるとき

おせちは食べる日の前日までに作っておくのが理想的です。元旦におせちを食べる場合は、大晦日の夜までに準備を整えておきましょう。特に煮る時間がかかる黒豆や昆布巻きなどは、早めに作り始めるのがおすすめです。

年末に慌てないように、12月26日を過ぎたら材料の購入や下ごしらえを始め、29日から31日にかけて日持ちする順番で料理を作りましょう。

大晦日におせちを食べるとき

大晦日におせちを食べる場合は、前日の30日の夜までに作り終えるのが理想的です。クリスマスが終わったら少しずつ準備を始め、28日、29日、30日の3日間に分けて調理を進めると、大晦日においしいおせちを楽しめます。

おせち料理の日持ちの目安

おせち料理は、具材や調理方法によって日持ちする期間が異なります。例えば、黒豆は5日程度、数の子や昆布巻きは1週間程度、田作りは10日程度日持ちします。一方、栗きんとんは保存期間が短めで2~4日程度、煮物は3~4日程度です。

ただし、煮物を3~4日間もたせるためには、一日1回火を通して温め直す必要があります。保存の際には冷蔵庫で保管し、食べる前に十分に加熱することで、より安全に手作りおせちを楽しめます。

おせち以外の料理を食べる楽しみ方もある

お正月は家族や親戚が集まり、食卓を囲む機会が多くなる時期です。近年では、おせち以外の料理を楽しむ人も増えています。寒い時期に体を温める鍋料理はさまざまな食材を食べられて、栄養バランスが偏りがちなお正月に最適です。

冬に旬を迎えるカニやフグ、豪華な海鮮食材のマグロやウニ、イクラなども、お正月のごちそうとして人気です。お寿司はみんなで楽しくつまむのにぴったり。和洋中の彩り豊かな惣菜を集めたオードブルの盛り合わせも人気で、幅広い年代に喜ばれます。

阪急で購入できる!彩り豊かなおすすめのおせち5選

1.「キハチ」洋風&パフェアイス 冷凍KIHACHI-091

ジュワッと広がる贅沢なおいしさの合鴨スモークや、香ばしいスモークサーモン、キャロットラぺなど、食べ応え抜群の品をラインアップしたおせちギフトです。高級感あふれるトリュフソースが、絶妙なうま味。たっぷり21品目に加え、パフェアイスのデザートがついた豪華なセットです。

詳しく見る

2.「タベルナ・アイ」和風・洋風 冷凍タベルナアイ-121

和洋折衷のさまざまな料理が楽しめる、今井 寿シェフ監修のおせちセット。さつま芋きんとんやブロッコリーのテリーヌ、エビマヨなどワインによく合う41品目が詰め込まれています。デミグラスソースの肉団子は、お子さんも食べやすいひと品。帆立オリーブオイル焼きは、バジルソースで贅沢にお召し上がりください。

詳しく見る

3.「日本ケアミール」ムース食おせち 冷凍ムース食-131

舌のみで潰せるほどのやわらかな食感が特徴の、ムースおせち。素材本来のうま味をダイレクトに感じられる上、体にやさしいのが魅力です。彩り豊かな見た目は、お正月の食卓を華やかに演出します。自然な甘さのある海老や、うずら豆、牛肉旨煮など、たっぷり盛り込まれていますよ。

詳しく見る

4.「せんしょう」やわらかいおせち 冷凍せんしょう-131

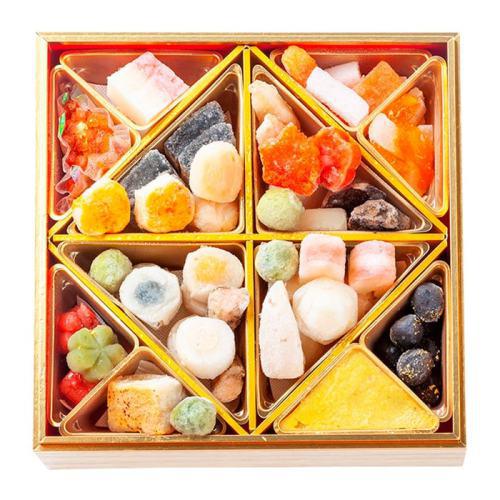

京都料理の技法をベースに、食材をひとつずつ丁寧に仕上げたおせちギフトです。歯ぐきで潰せるほどやわらかな食感で、老若男女問わずに食べやすいのがうれしいポイント。どれもひと口サイズでパクっと食べられるため、便利です。カラフルで遊び心あふれる見た目が、印象に残りますよ。

詳しく見る

5.「ホテルニューオータニ」和風・洋風・中国風 冷凍ニューオータニ-161

ゴージャスに飾られたロブスターが目を惹く、ホテルニューオータニのおせちギフトです。プチッと弾けるほろ苦さがクセになる、北海道産の数の子や、風味豊かな十勝ハーブ牛を使ったローストビーフなど、全部で21品目をお楽しみいただけます。和洋中華問わず、幅広いジャンルのものを食べたい方におすすめです。

詳しく見る

おせちを食べるのは元日、大晦日どちらでもよい

おせちを食べるのは元日、大晦日どちらでも構いません。お住まいの地域の慣習に従って、お正月のお祝い膳を囲みましょう。おせち以外では鍋料理やお寿司などもお正月に人気の料理。豪華なごちそうとともに、家族みんなでお正月を楽しんでくださいね。

※商品情報や販売状況は2024年09月17日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara