ライフスタイル&ヘルス2024/10/13 更新

お歳暮とは?由来や贈り方のマナーを徹底解説&お返しの疑問も解決!

お歳暮とは、日本で古くから続くギフトの風習です。この記事では、お歳暮の由来やお中元との違い、贈る側や受け取る側の基本的なマナーなど、知りたい情報満載でお届けします。おすすめのお歳暮ギフトもご紹介しますので、ぜひお役立てくださいね。

お歳暮とは今年お世話になった人に感謝を伝える贈り物

お歳暮の読み方は「おせいぼ」です。文字通り年の暮れを表しており、俳句では12月の季語のひとつ。お歳暮とは、年の暮れに1年間お世話になった方へ感謝を込めて渡す贈り物のことです。

「1年間お世話になりありがとうございました」という感謝の気持ちと、「今後ともよろしくお願いします」という挨拶の意味合いを兼ねています。

お歳暮の由来

年の暮れにお歳暮を渡す習慣が始まったのは、室町時代といわれています。当時は年末からお正月に先祖の霊を迎える「御霊(みたま)祭り」がおこなわれ、福を呼ぶものや日持ちのするものをお供えする風習がありました。

このお供えものを本家や実家などに「歳暮」または「お歳暮」と呼んで配ったことが、お歳暮のルーツになったといわれています。その後、時代の変遷とともに、年の暮れにはお世話になった方へお歳暮を贈り、感謝の気持ちを伝えるという習慣が浸透していきました。

お歳暮とお中元の違いは?

お歳暮とお中元は、どちらも感謝の気持ちを伝える贈り物です。ただし、お歳暮とお中元は贈る時期が異なり、贈る意味合いや選ぶ品物にも若干の違いが見られます。

お歳暮を贈る時期は主に12月。1年間お世話になったことへの感謝の気持ちと、来年へのご挨拶を兼ねて贈ります。年末からお正月は家族や親戚が集まる機会が多いもの。そのため、お歳暮にはシェアしやすいお菓子や手軽に食べられるもの、お酒や調味料などがよく選ばれます。

一方でお中元は、地域によっても違いがありますが、7月または8月に贈るのが一般的。上半期にお世話になったことへの感謝を伝え、かつ夏のご挨拶を兼ねています。暑い盛りでもあり、涼を感じさせるものやのど越しのよいもの、季節感のある品物などが好まれます。

いつまでに?お歳暮を贈る時期

お歳暮は12月上旬~12月25日頃までに贈るのが一般的ですが、地域によっても贈る時期は異なります。事前に相手が住む地域の風習を確認しておくのがおすすめです。

お歳暮を贈る時期は、関東の場合は12月1日から12月20日頃、沖縄は12月初旬~12月25日頃。関西やそのほかの地域は、正月事始め(新しい年に向けた準備を始める日)の12月13日から12月20日頃までがお歳暮期間です。

クリスマスや年末は、旅行や帰省で家を空けることも想定されます。どの地域であっても、お歳暮はおおむね12月20日頃までに贈るのがスマートです。

【まとめ】各地域のお歳暮の時期

誰に?お歳暮を贈る相手

お歳暮はお世話になった目上の方に贈るのが一般的です。個人の場合は両親や親戚、上司、恩師などに贈る場合が多いでしょう。会社の場合は取引先に贈るケースもありますが、お中元やお歳暮などの儀礼を廃止する会社も増えています。

お歳暮を贈るうえで気をつけたいのが、お歳暮は毎年継続して贈るのがマナーだということ。経済的な負担も考え、今後も長くお世話になると思われる相手に贈るとよいでしょう。仲人をたてて結婚した場合、結婚後3年間は仲人にお歳暮を贈るのが礼儀とされています。

いくら?お歳暮の相場

お歳暮を贈る場合、一般的な相場はおおむね3,000~5,000円台です。相手との関係性や家族の慣習によっては、5,000~10,000円のギフトを用意する場合もあります。

ただし、高価すぎる品物を選んでしまうと、相手に気を遣わせてしまう可能性も。また、お歳暮は翌年以降も贈り続けるのが基本です。贈る側も贈られる側も負担にならないよう、一般的な相場を目安に選ぶとよいでしょう。

お歳暮を贈るときに気をつけたいマナー

感謝の気持ちをきちんと伝えたいからこそ、お歳暮に関する基本的なマナーは押さえておきたいもの。ここでは、お歳暮を持参する場合と配送する場合のマナーをご紹介します。

お歳暮を持参する場合

お歳暮を直接相手のお宅へ伺って手渡しする際は、事前に相手の都合を確認し、訪問の日取りを決めておく必要があります。

お歳暮はほこりや汚れがつかないように、風呂敷で品物を包むか紙袋に入れて持参します。手渡すタイミングは玄関先、または部屋に通されて席につく前と覚えておきましょう。品物が要冷蔵・冷凍品などの場合は、その旨を伝え、玄関先で渡したほうが親切です。

品物を渡す際は、相手の目の前で風呂敷または紙袋から品物を取り出し、相手が表書きを読める向きで渡します。その際、「お口に合うと嬉しいのですが」「心ばかりの品ですが」など、へりくだりすぎないひと言を添えるのも忘れずに。

お歳暮を配送する場合

お歳暮は本来手渡しするのが基本とされていますが、近年は配送が主流となっています。配送でお歳暮を贈る際に必ず準備したいのが「送り状」です。

配送を利用する場合は直接伺ってご挨拶ができないため、送り状が口頭でのご挨拶の代わりとなります。そのため、お歳暮では何を贈るかというよりも、送り状でいかに感謝の気持ちを伝えるかが大切ともいえるのです。

また、相手によってはお歳暮の品物だけが届くのは失礼だと感じたり、旅行や出張などで品物を受け取れなかったりする場合も考えられます。そのため、送り状はお歳暮の品物よりも先に届けるのがマナー。お歳暮のお届け日より3日前までには届くように準備しましょう。

送り状の書き方

送り状は縦書き・手書きの手紙スタイルが基本です。はがきより封書のほうが、ボールペンより万年筆を使ったほうがより丁寧な印象になります。送り状に盛り込む内容は以下を参考に、相手との関係性によってアレンジすればOKです。

<お歳暮の送り状に盛り込む内容>

・頭語(拝啓・謹啓など)

・時候の挨拶

・本題(お世話になっていることへの感謝の気持ちとお歳暮の品物について)

・結びの挨拶(今後の変わらぬおつきあいを願い、相手の健康を願う言葉など)

・結語(拝啓には敬具・謹啓には謹言で結ぶ)

・日付・署名

のし紙の選び方・書き方

お歳暮には「紅白の蝶結び」ののし紙を選びます。品物をおおうようにかけるタイプ以外に、細長い短冊のしが使われることもあります。

配送で贈る場合は、品物にのし紙をかけ、その上から包装紙で包む「内のし」が基本。包装紙の上からのし紙をかける「外のし」は、主に直接手渡す場合に多く用いられます。

のし紙は毛筆・楷書で書くのが基本です。表書きの上段中央には「お歳暮」または「御歳暮」と書き、下段中央には贈り主の名前(フルネームまたは名字)を上段よりやや小さめに記します。

配送でお歳暮を贈る場合は、配送伝票に名前を書くため、のし紙には名入れをしないケースもあります。ただし、お歳暮を持参する場合は必ず名入れをしましょう。

お歳暮を受け取ったときはどう対応すればいい?

お歳暮を贈っていない相手から、お歳暮をいただくこともあります。お歳暮を受け取った側のマナーについてチェックしておきましょう。

お礼状を書いて送る

お歳暮を受け取ったら、できるだけ早くお礼を伝えるのがマナー。まず受け取ったことのお礼を電話で伝え、そのあとお礼状を書いて送るのがベストです。

<お歳暮のお礼状に盛り込む内容>

・頭語(拝啓・謹啓など)

・時候の挨拶

・本題(お歳暮を受け取った旨とお礼の言葉)

・結びの挨拶(今後の変わらぬおつきあいを願い、相手の健康を願う言葉など)

・結語(拝啓には敬具・謹啓には謹言で結ぶ)

・日付・署名

お返しの品物は贈っても贈らなくてもいい

お歳暮をいただいたらお礼状は必ず贈るのがマナーですが、お返しは基本的に不要です。お歳暮をいただいてばかりでは気が引けるという場合は、いただいた品物と半額〜同額程度の品物を贈るのもよいでしょう。

お返しの品は、年が明けてから松の内(関東は~1月7日、関西は~1月15日)までに「御年賀」として贈るのが一般的。1回限りのお返しとして贈る場合は、「御礼」または「感謝」ののし紙を用いるとよいでしょう。

お歳暮に関するよくある疑問を解決!

お歳暮に関しては、慣れないうちはわからないことがいろいろあるものです。ここでは、お歳暮に関するよくある疑問にお答えします。

自分や相手が喪中の場合は?

自分や相手が喪中であっても、お歳暮を贈ること自体は問題ありません。喪中の場合は、のし紙はかけずに、水引なしの白無地のかけ紙や短冊を用います。

ただし、故人が亡くなってから四十九日の法要または五十日祭が終わるまでの忌中(きちゅう)は、お歳暮を贈るのは自粛するのがマナーです。

忌中が明けてからでは、お歳暮の時期からずれてしまう場合もあります。その際は年が明けて、松の内(関東は~1月7日、関西は~1月15日)が過ぎてから立春(2月3日または4日)までに「寒中見舞い」として贈るとよいでしょう。

お歳暮を贈る時期を過ぎてしまったときの対処法は?

年内にお歳暮を贈れなかった場合でも、対処法はあります。年が明けてから、時期に応じて「御年賀」または「寒中見舞い」として贈りましょう。

<御年賀または寒中見舞いとして贈る時期>

・御年賀......年明けから松の内(関東では1月7日まで、関西では1月15日まで)まで

・寒中見舞い......松の内以降の立春(2月3日または4日)まで

お歳暮の時期から遅れてしまう場合は、品物を贈る前に、遅れてしまうことのお詫びを電話または手紙で相手に伝えることが大切です。

お歳暮におすすめのギフト10選

1. 「ザ・テイラー」ザ・ショコラクチュール詰合せ14個

エレガントな気分にさせてくれるショコラサンド

華やかなショコラサンドのアソートです。ココア生地でミルクチョコとヘーゼルナッツクリームをサンドした「ショコラ」、爽やかな「イチゴ」、そして風味豊かな「アールグレイ&キャラメル」の全3種。優雅なティータイムを演出してくれるスイーツギフトです。

詳しく見る

2. 「神戸風月堂」ゴーフルデュオ・グーテD30

老若男女問わず愛される銘菓

サクサクの薄焼き生地でクリームをサンドしたゴーフル。茶色の缶には「バニラ」「ストロベリー」「チョコレート」味、赤い缶には「抹茶」「紅茶」「コーヒー」味が入っています。人が集まる場にもぴったりな、お歳暮におすすめのお菓子ですよ。

詳しく見る

3. 「下鴨茶寮」料亭の柚子ぽん酢・胡麻だれギフト

老舗料亭の調味料で感動体験

年末年始はお鍋を囲む機会も増えるもの。そんなとき、京都の老舗料亭自慢の柚子ぽん酢と胡麻だれがあれば、洗練された味わいを自宅で堪能できます。

香り高い柚子ぽん酢は鰹・昆布・椎茸でとっただしがベース。濃厚な胡麻だれはドレッシングや料理の隠し味にも使えます。

詳しく見る

4. 「京都祇園 あのん」あんぽーね 10個(粒、粒)

粒あんとチーズクリームを詰めて味わう絶品最中

香ばしい最中皮に、粒あんとコクのあるチーズクリームをお好みで詰め、最後にサンドしていただきます。食べる直前にあんやクリームを入れるので、最中皮はサックサク。手作りの楽しさや和洋折衷のおいしさが詰まった最中です。

詳しく見る

5. 丹波ワイン すめらぎ -皇- 赤・白ワインセット

和食と調和する至高のワイン

すめらぎとは和食との相性を追求して作られたワインです。上品な樽香がある赤ワインは果実味と酸味のバランスがよく、醤油ベースの料理と好相性。辛口タイプの白ワインは、柑橘系の爽やかな香りや繊細な味わいが印象的で、魚介料理や和食全般とよく合います。

詳しく見る

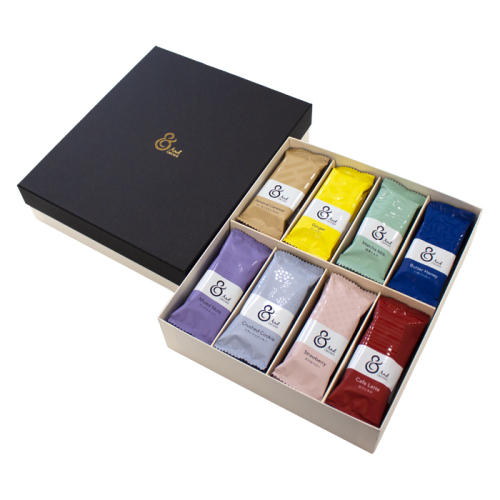

6. 「アンドオコシ」& OKOSHI アソートギフト32個入

モダンで上品なおこしはおもてなしにも

おこしの概念をくつがえす、モダンでおしゃれなおこしのアソートです。「アーモンドキャラメル」「カフェラテ」など斬新なフレーバー8種入り。サクッと軽い食感や食べやすいスティックスタイルも魅力です。話題性もあり、おこしをつまみながら会話が弾みますよ。

詳しく見る

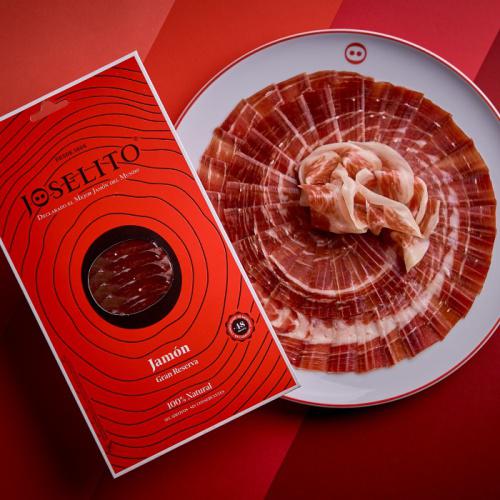

7. 「アンティカイタリアーナ」ハモンイベリコ・ベジョータ

スペインの大地で育まれた生ハム

ハモンイベリコ・ベジョータとは、スペイン産イベリコ豚の生ハムのこと。濃厚な旨味や脂の甘さ、とろけるような口溶けは格別で、世界中のシェフからも賞賛されています。冷蔵品で賞味期限は約270日。お皿に並べるだけで特別な食卓になりますよ。

詳しく見る

8. 「魚道楽」レンジで簡単 焼魚料理詰合せ

手間なく多彩な焼き魚を味わえるのが魅力

「めぬけ西京焼」をはじめ、「ぶり照焼」「サーモントラウト塩焼」など、バリエーション豊富な焼き魚の詰め合わせギフトです。個包装タイプなので使いやすく、電子レンジで加熱するだけという手軽さは嬉しいポイント。冷凍品で約2ヶ月日持ちします。

詳しく見る

9. 【日本酒(大吟醸純米酒)】青森県〔桃川〕大吟醸純米 王松(桐箱入)

匠の技で醸された芳醇な味わいに舌鼓

日本酒好きの方には、桐箱入りの純米大吟醸を贈ってはいかがでしょう。華やかな吟醸香やまろやかで奥深い味わいは、年末年始の特別なシーンにも最適。「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2016~2021純米大吟醸酒部門シルバー銀賞」受賞の逸品です。

詳しく見る

10. 「オリーヴォ」エクストラバージンオイル2本セット

料理がぐっとおいしくなる

イタリア産の上質なエクストラバージンオリーブオイルをひと振りすれば、料理がぐっとおいしくなります。やさしい香りのライトタイプは、白身魚のマリネやシンプルなサラダに。ほどよい苦味のあるミディアムタイプは、濃いめに味付けた料理にマッチしますよ。

詳しく見る

お歳暮を上手に活用して感謝の気持ちを伝えよう!

お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えるのに、お歳暮を活用しない手はありません。面と向かって気持ちを伝えるのは気恥ずかしくても、お歳暮ならスムーズに思いを伝えられるはず。ご紹介したおすすめ商品も参考に、大切な方へ素敵なお歳暮を贈ってくださいね。

ギフト特集を見る

※商品情報や販売状況は2024年10月13日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara