ライフスタイル&ヘルス2025/2/3 更新

いま注目されているジビエとは?意味や歴史、種類、食べるときの注意点を解説

野生の動物や鳥のおいしい肉を楽しめる「ジビエ」。この記事では、ジビエの定義や肉の種類、味わいに加え、歴史や栄養価などジビエに関する基本情報をご紹介します。ぜひ本記事を通じてジビエについて学び、その魅力をより深く味わってくださいね。

「ジビエ」の意味や語源

ジビエとは、フランス語のgibierが語源で、「狩猟によって得られた野生鳥獣の肉」を指します。つまり、ウシやブタのように人に飼育された家畜ではなく、自然の中で自力で生息している動物や鳥の肉を食材として利用したものです。

ひと口にジビエといってもその範囲は広く、イノシシ、シカ、ウサギ、クマ、カモ、キジバト、スズメなどさまざま。日本で狩猟が許可されている鳥獣は約50種類です。

ジビエの種類とその特徴

イノシシ

イノシシは冬を乗り越えるために脂肪をたっぷりと蓄えています。脂がのっているものの、その味わいはしつこさがなく、甘みや旨みを感じられるのが特徴です。赤身は濃厚で弾力があり、もちもちとした食感。日本では、イノシシの肉をみそで煮込む「ぼたん鍋」が特に有名です。

シカ

シカは赤身が多く脂肪が少ないため、さっぱりとした味わいです。クセが少なく食べやすいことから、ジビエ初心者にも適しています。シカ肉本来の旨みを堪能するなら、きめ細かく柔らかな肉質が特徴のロース肉がおすすめ。ステーキやローストにするとよいでしょう。

ウサギ

ウサギは世界でも古くから親しまれている食材です。肉質が柔らかく脂肪が少ないため、さっぱりとした味わいが特徴。鶏肉のように淡白な味わいながらも、少し濃厚な旨みがあります。パエリアやロースト、低温の油でじっくりと煮るコンフィなどが定番の食べ方です。

クマ

クマは捕獲がむずかしいことから希少価値の高いジビエのひとつ。濃厚な旨みが特徴ですが、クマは季節や土地によって食べるものが異なるため、肉の味わいが変化しやすくなります。特に、冬眠前に脂肪をたっぷり蓄えたクマは、その脂の旨みが格別。スープや煮込み料理、鍋の具材にして食べるのが一般的です。

カモ

鴨南蛮や鴨せいろといった料理があるように、カモは日本で古くから親しまれてきました。現在流通しているカモの多くは食用に飼育されたものですが、ジビエとしては野生のマガモが一般的です。鶏肉に似た味わいを持ち、特に脂がのる冬のマガモはこってりとしているのが特徴。

ジビエの栄養素

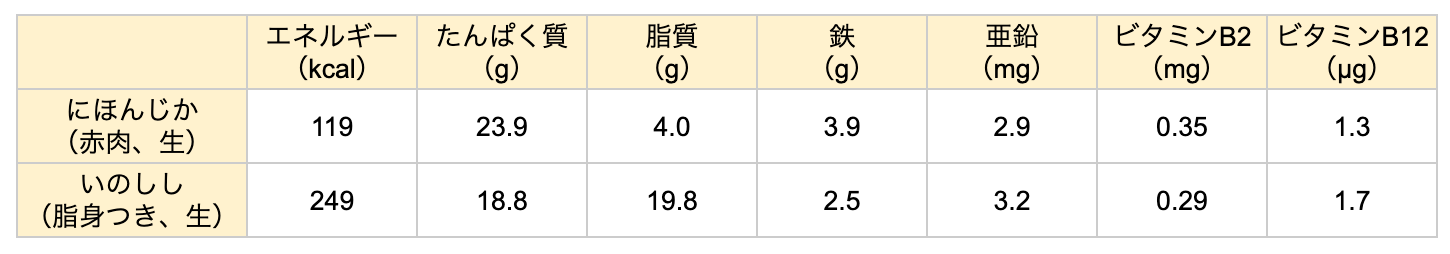

ジビエは栄養たっぷりでヘルシーな食材としても注目されています。たとえば、シカ肉は牛肉と比べてカロリーが半分以下、脂質が6分の1以下である一方、たんぱく質や鉄分は牛肉よりも豊富です。また、イノシシ肉は鉄分が豚肉の約4倍、ビタミンB12は約3倍含まれています。(※1)

100g中に含まれるシカとイノシシの主な栄養成分をチェックしてみましょう。

(※2,3)

ジビエを食べるときの注意点

ジビエを食べるときは、よく加熱して食べることが重要です。野生の鳥獣は、家畜とは異なり管理されていないため、細菌やウイルス、寄生虫による食中毒のリスクがあります。

生食を避け、肉の中心部の色が変わるまでしっかりと火を通してください。また、包丁やまな板など、使用した器具の消毒も忘れないようにしましょう。(※4)

ジビエの歴史

フランスにおけるジビエの歴史

古くは中世までさかのぼり、フランス料理界で高級食材として扱われてきました。中世時代、ハンティング(狩猟)がフランスの貴族のあいだで流行し、野生動物の肉は、自らの領地で狩猟ができる上流階級の貴族だけが味わえる貴重な食べ物となったのです。

その後、ジビエを食べる文化は次第に庶民にも広がりました。現在では一般的な食材となっていますが、秋から冬にかけての狩猟シーズンにのみ味わえる特別な食材として楽しまれています。

日本におけるジビエの歴史

日本で肉食文化が一般的に広まったのは明治時代以降と考えられていますが、遺跡や古い書物の記録から、日本でもはるか昔からシカやイノシシを食べていたことがわかっています。

仏教の伝来後、肉を食べることが禁止されましたが、野生の鳥獣は薬として密かに食されていました。また、肉食を隠すために、イノシシ肉は「ぼたん」、シカ肉は「もみじ」と呼ばれるようになったと考えられています。現在でもイノシシを使った鍋を「ぼたん鍋」と呼ぶのは、この名残です。

ジビエがいま注目されている理由

農業への被害を防げる

近年、日本では野生鳥獣による農作物被害が大きな問題となっています。手間ひまをかけて栽培した農作物がシカやイノシシに食べられたり、スギやヒノキなどの樹皮や高山植物が食い荒らされたりするなど、農山村地域での被害は深刻です。

そのため、捕獲された動物や鳥の命を大切にいただき、おいしい食材として有効活用する動きが広がっています。

地域の活性化につながる

狩猟や捕獲されたシカやイノシシが食用として活用される例は、まだごく少数にとどまっています。しかし、捕獲された鳥獣を廃棄するのではなく、地産地消の食材として地元のレストランで提供することで、地域の観光資源として活用することが可能です。

こういった取り組みは、地域の活性化につながる可能性を秘めています。

ジビエに関する法律やルール

食品衛生法や厚生省のガイドライン

消費者がジビエを安心して食べられるように、国では法律や指針を定めています。ジビエを食肉として加工・販売するには、食品衛生法に基づいて食肉処理業と食肉販売業の許可が必要です。

また、厚生労働省が定める「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」では、野生鳥獣を捕獲して処理・加工したり、流通させたりする際の衛生管理方法が具体的に示されています。(※5,6)

国産ジビエ認証制度

農林水産省は、2018年に「国産ジビエ認証制度」を制定しました。この制度は、厚生労働省が定めた衛生管理ガイドラインに基づき、適切に食肉処理をおこなう施設を認証する仕組みです。

認証を受けた施設で生産されたジビエ製品には、認証マークを付けることができ、これにより消費者が安心・安全なジビエがひと目でわかるようになっていますよ。(※6)

魅力たっぷりのジビエを味わってみませんか

栄養豊富で、山の恵を味わえるジビエ。イノシシやシカだけでなく、さまざまな種類があります。それぞれの肉の特徴を知ることで、食事やメニュー選びがさらに楽しくなること間違いありません。ぜひ、いろいろお肉を試してみてくださいね。

阪急うめだ本店 イベント情報

日本の恵みを大切に~山肉の魅力を知る~

◎2025年2月15日(土)~2月18日(火)

◎地下1階「ツリーテラス」

イベント情報をもっと見る

【参考文献】

※2 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」肉類/<畜肉類>/しか/にほんじか/赤肉/生

※3 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」肉類/<畜肉類>/いのしし/肉/脂身つき/生

※5 国産ジビエを知ろう2023|一般社団法人日本ジビエ振興協会

※6 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)|厚生労働省

※7 いつでも安全国産ジビエ認証!|一般社団法人日本ジビエ振興協会

※商品情報や販売状況は2025年02月03日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル