ライフスタイル&ヘルス2022/3/9 更新

「卒寿」とは何歳のお祝い?意味や由来・祝い方も解説

60歳・70歳・80歳......と、日本には節目節目で長寿を祝う風習があります。では「卒寿(そつじゅ)」とは何歳のことかご存知ですか?この記事では、卒寿の意味や由来を詳しくご紹介します。お祝いの仕方も解説するので、家族や親族が卒寿を迎えるかも......という方はぜひ参考にしてみてくださいね。

長寿のお祝い「卒寿」とは

「卒寿(そつじゅ)」とは、90歳を迎える方の長寿のお祝い、およびその年齢のこと。60歳の「還暦」や70歳の「古希(こき)」は中国発祥ですが、80歳の「傘寿(さんじゅ)」以降のお祝いは、すべて日本で生まれたと考えられています。

卒寿のお祝いはもともと、数え年で90歳の年におこなうのが習わし。ところが現代では、満年齢で90歳になる年に祝う家庭が増えてきています。数え年・満年齢どちらでお祝いしても大丈夫なので、家族や親族間で相談して決めるとよいでしょう。

数え年と満年齢の違い

「数え年」は生まれた日を1歳とし、元旦を迎えるたびに年をひとつずつ加算する数え方です。たとえば12月31日生まれの人は、その日に1歳、翌日の1月1日に2歳になります。

一方「満年齢」は、生まれた日を0歳と数え、誕生日がくるごとに1歳ずつ年を足していくというもの。12月31日生まれの人は、その日は0歳、翌年の12月31日に1歳になります。つまり数え年と満年齢では、最大で2歳の年の差が生まれるのです。

卒寿の意味や名前の由来

「卒」の略字「卆」を分解すると、「九」と「十」になりますよね。このことが、90歳の長寿祝いを「卒寿」と呼ぶ由来と考えられています。「寿命を卒業する」という意味ではありませんので、決してお間違えのないように。

また卒寿の別名を「鳩寿(きゅうじゅ)」と言います。その理由は「鳩」の字の中に「九」の文字が含まれているからだとか。「鳩」の音読みが「きゅう」であるのも起因しているようです。

卒寿の祝い方

卒寿のお祝いをするのに決まった日取りはありません。90歳の年の内ならいつでも大丈夫です。誕生日当日におこなうのがむずかしければ、正月・ゴールデンウィーク・お盆などにしてはいかがでしょう。

日取りは家族や親族間で認識にズレのないよう、事前に話し合っておくのがベターです。お店を予約して盛大に食事会を開きたいところですが、90歳はかなりのご高齢。気候のよい時期にしたり、会場を自宅にしたりと、主役の健康状態に配慮をする必要があります。

ちなみに卒寿のテーマカラーは紫と白。ご本人にこの色のちゃんちゃんこや頭巾を身に着けてもらうのが習わしです。しかし、体に負担をかけてしまうようなら避けましょう。しきたりにこだわらず、真心を持ってお祝いをしてくださいね。

卒寿のプレゼントは?

卒寿のテーマカラーを意識して、紫や白の花を入れたブーケを贈るのがおすすめ。色にこだわらず、相手の好きな食べ物や日常使いできる小物などでもOKです。日頃から好みや趣味をリサーチし、喜んでもらえそうなものをお選びください。とは言え、一番大事なのは「いつまでも元気でいてほしい」という想いを伝えること。渡す際はお祝いの言葉を忘れないようにしましょう。

卒寿以外も!長寿祝いの種類

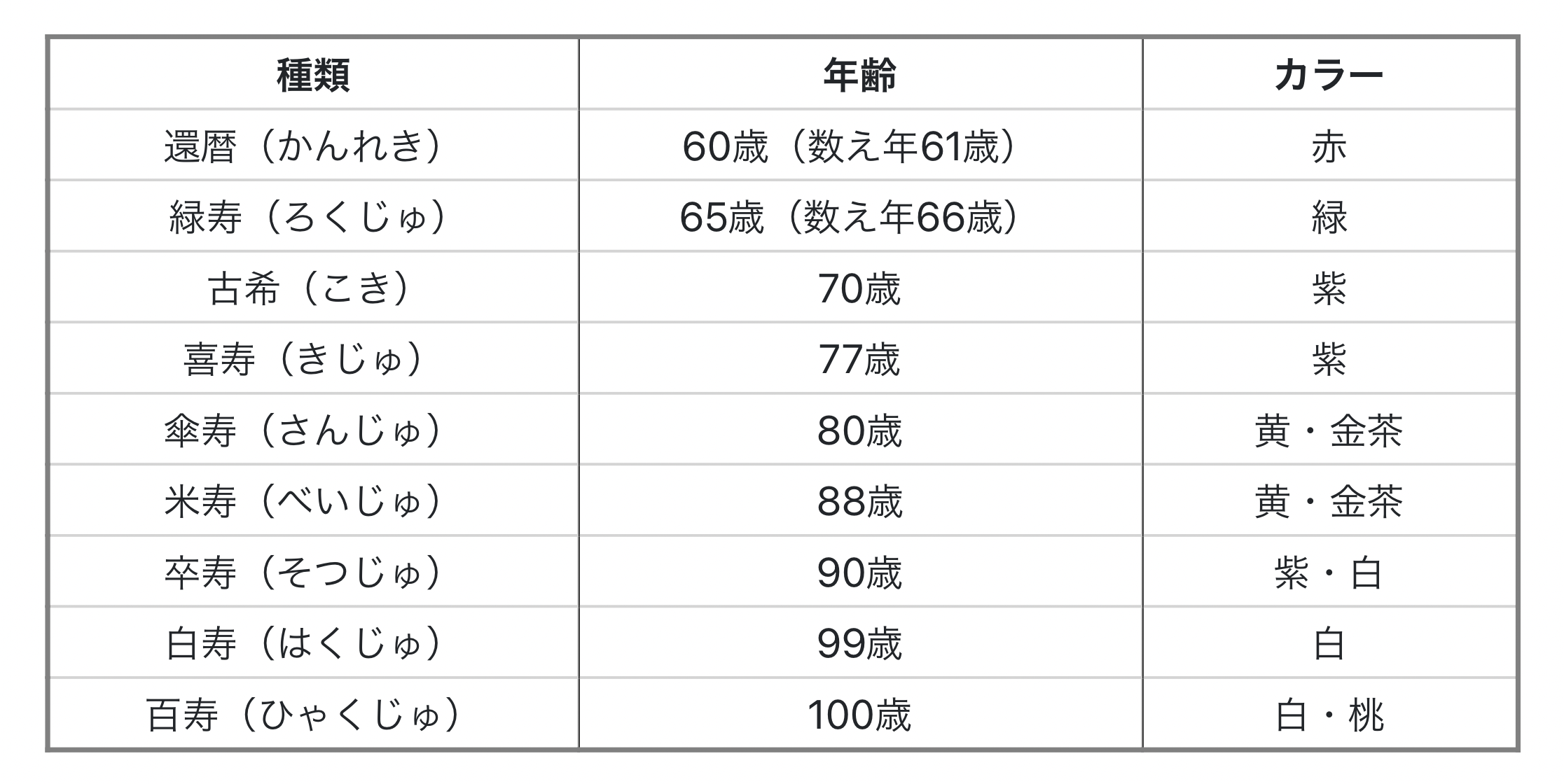

長寿祝いは、卒寿以外にもいろいろな種類があります。何歳でお祝いするかや、それぞれのテーマカラーを一覧にまとめたので、家族や親族の長寿祝いをする際はぜひ参考にしてみてくださいね。

それぞれの名前の由来

・還暦......十二支と十干の組み合わせ(干支)が60通りあることに由来。人が生まれて60年目でこの干支が一巡するため、「生まれたときと同じ暦に還る」という意味を表す

・緑寿......「66」の数字が「ロクロク」と読めることに由来。77歳・88歳・99歳の賀寿があるのに66歳のお祝いがなかったため、平成14年に日本百貨店協会により誕生

・古希......唐の詩人・杜甫の詩「人生七十年古来稀なり」に由来。「古来より70歳まで生きる人はまれである」という意味

・喜寿......「喜」の字を草書体で書くと「七十七」に見えることに由来

・傘寿......「傘」の略字「仐」が「八十」に見えることに由来

・米寿......「米」の字を分解すると、「八」「十」「八」になることに由来

・卒寿......「卒」の略字「卆」が、「九十」に見えることに由来

・白寿......「百」の字から「一」を取ると、「白」になることに由来

・百寿......「百歳を迎えためでたい歳」という意味。「100年=1世紀」のため、「紀寿(きじゅ)」とも呼ぶ

卒寿の方にたくさん孝行を

日本人の平均寿命が延びたとはいえ、現代でも90歳はやはり長寿です。決して当たり前のことではありませんので、身内に卒寿の方がいらっしゃればぜひお祝いをしてくださいね。また、9年後の「白寿」や10年後の「百寿」を目指してもらえるよう、日頃からたくさん孝行をしましょう。

長寿のお祝いギフト おすすめを見る >

敬老の日ギフト特集

※商品情報や販売状況は2022年03月09日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊

-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説

食ナビチャンネル

-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも

贈りものナビ隊

-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選

食ナビチャンネル

-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!

食ナビチャンネル

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara