ライフスタイル&ヘルス2022/6/17 更新

おせちの中身は何を入れたらいい?定番の料理・意味・種類を紹介!

お正月といえば、おせち料理が定番!しかし、いざ手作りしようと思うと「重箱の中身は何を詰めたらいいのかわからない......」と悩んでしまう方もいますよね。本記事では、おせち定番の中身について詳しく解説していきます。

おせちの中身の種類数と構成

おせちの中身は何種類用意する?

おせちの中身は、20〜30種類用意するのが一般的です。ただし、偶数は割り切れてしまうことから、21・25・27など、奇数にするのが良いとされています。

おせち料理を美しく盛り付けるポイントは、配色や詰め方。似たような色合いの料理はできる限り隣り合わないように、また、隙間が空きすぎないようにカップや飾り葉などをうまく使うのがポイントです。

おせち料理の構成

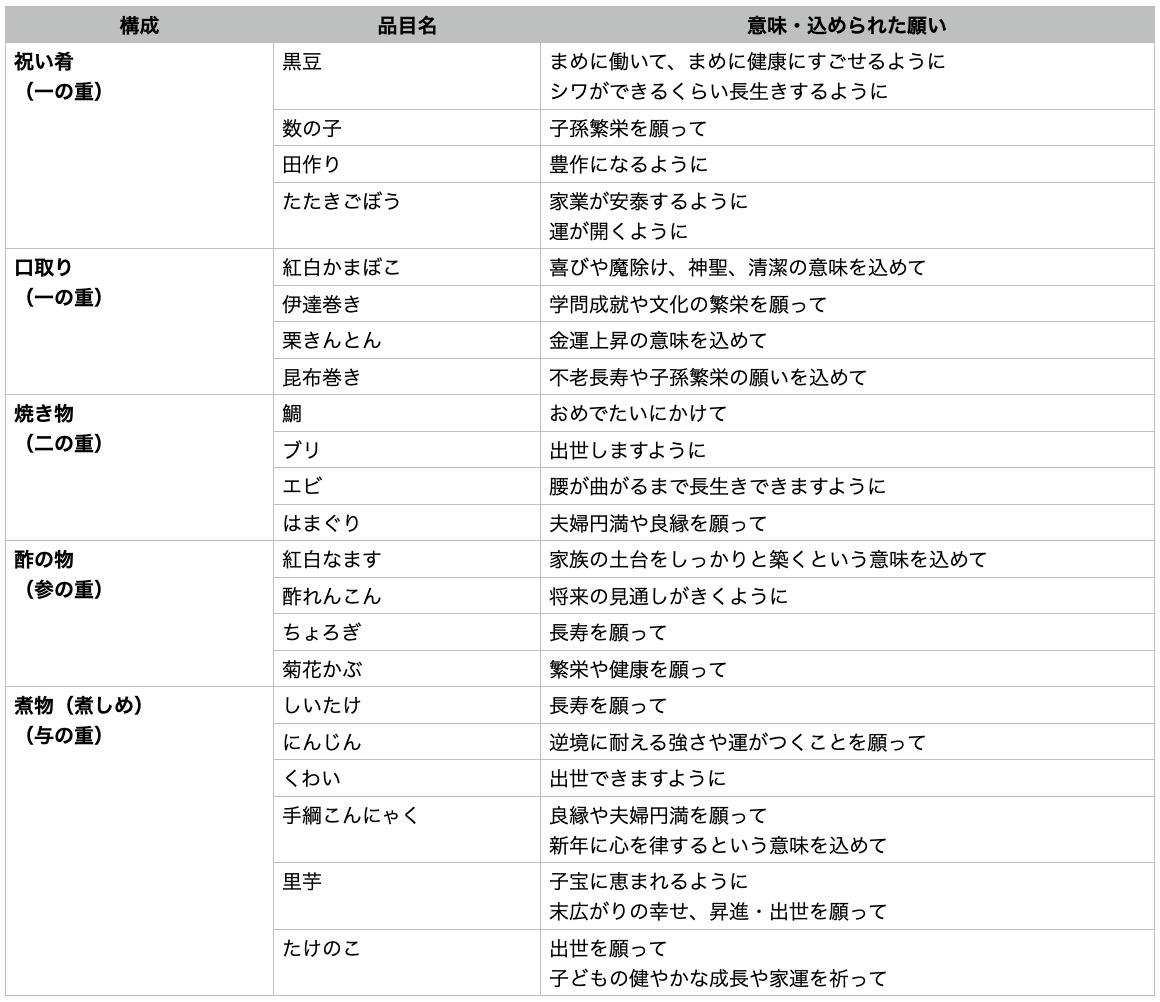

おせち料理は「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」などで構成されています。

祝い肴は、祝いの席で用意される酒の肴のことで、黒豆・数の子・田作りが「祝い肴三種」として詰められます。口取りは見た目・色が華やかな伊達巻きや紅白かまぼこが、焼き物は、縁起を担いだ鯛・ブリ・海老などが一般的です。

酢の物は紅白なますや酢れんこんを詰めます。煮物は、根菜・しいたけ・こんにゃくなど、さまざまな種類の山の幸を使った筑前煮などが詰めるのが一般的でしょう。一方、関東・関西など、地域によって異なる品目もあるので、お住まいの地域に合わせて詰めるのがベターです。

おせち料理の定番の中身とそれぞれの意味について

20〜30種類もの色鮮やかで美しい料理を詰める、おせち料理。大きく分けて5つの構成に分かれますが、それぞれの中身にはどのようなものがあり、どのような意味を持っているのでしょうか?以下で代表的な中身を紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

祝い肴

お祝いの席で用意される酒の肴として、おせち料理にも詰められる「祝い肴」は全部で3種類。関東では、黒豆・数の子・田作りが、関西では、黒豆・数の子・たたきごぼうが用意されます。それぞれに込められた意味や味わいについて、以下でチェックしましょう。

黒豆

つやつやとした輝きが美しい黒豆に込められた意味は「まめに働けるように」「丈夫に過ごせるように」。"まめ" には真面目のほか、丈夫という意味があるため、勤勉や健康の願いが込められています。また黒豆を表面にシワがあらわれるまで煮込むことで「シワができるまで長生きできるように」と長寿を願う意味も込められているといいます。

数の子

お酒が進むような独特の食感と、絶妙な塩加減が特長の数の子。表面に卵がたくさん詰まっている様子から、数の子には「子孫繁栄」の願いが込められています。ニシンの卵を使うため、ニシンと二親(両親)をかけたという説もあります。

田作り

炒ったカタクチイワシに、しょうゆ・みりん・砂糖などで甘じょっぱく味付けした田作り。カリッとした食感がたまらないひと品です。そんな田作りには「豊作になりますように」という願いが込められています。由来は、その昔に田畑にイワシを肥料にして蒔いたところ、大豊作になったため。五万俵もの米が取れたことから "五万米(ごまめ)" とも呼ばれます。

たたきごぼう

関西で食べられることが多い、たたきごぼう。ゆでたごぼうをたたいて開き、調味料を絡ませたひと品です。ごぼうは地中深くに根を張ることから「家業が安泰しますように」という意味があります。また、たたいて開くことから「運が開きますように」という意味も込められていますよ。

口取り

口取りのラインアップには、栗きんとんや伊達巻き、紅白かまぼこなど、鮮やかな色や美しい見た目をした料理が並びます。ほかの構成に比べて、甘みのある料理が多く入るのも特長です。色だけではなく、形も意味を持つので、以下で詳しく解説していきます。

紅白かまぼこ

紅白かまぼこは色と形にいわれがあり、紅色は「魔除け」や「喜び」の意味が、白色は「神聖」や「清潔」といった意味があるとされています。また半円形の形が「日の出」に似ている様子から、新年の幕開けにふさわしいとされていますよ。

伊達巻き

ぐるっと巻いた形が巻物に似ている様子から「学問成就」や「文化の繁栄」を意味する、伊達巻き。ふわっとした食感とやさしい甘さで、子どもからの人気も高いひと品です。小粋な様を表す "伊達者(だてしゃ)" から、おしゃれさやきらびやかさを表すこともあります。

栗きんとん

なめらかな食感とほどよい甘さが特長の栗きんとん。きんとんを漢字にすると「金団」と書くこと、また、鮮やかな金色から、金銀財宝を連想させ「金運上昇」の願いが込められているといわれます。甘みが強いので、子どもも喜んで食べるひと品です。

昆布巻き

「喜ぶ」との語呂合わせから縁起が良いとされる、昆布巻き。さらに、喜ぶと「養老昆布」をかけて不老長寿を願ったり、こんぶと「子生」をかけて子孫繁栄を願ったりする料理です。地域によって昆布で巻く魚は異なりますが、ニシンを巻いて「二親(両親)が長生きできますように」という意味が込められることもあります。

焼き物

焼き物には、縁起の良い海の幸を使った焼き料理が中心に入ります。「めでたい」にかけた鯛や、出世魚のブリなどが定番で、おせち料理のなかでもひときわ華やかなのが特徴です。以下では、特におせちに使われる食材とその由来などを解説します。

鯛

「めでたい」との語呂合わせで使われる鯛は、身の赤色も縁起が良いとされています。さらに、七福神の恵比寿様が持つ魚であることから、お正月にふさわしいとも。おせち料理ではお頭つきで姿焼きにされることが多いですが、近年では洋風にアレンジするなど、さまざまなレシピで楽しまれています。

ブリ

出世魚にあやかって、昇進・出世を願っておせち料理に入れられるブリ。きゅっと引き締まった弾力のある食感が魅力で、おせち料理では照り焼き・旨煮などにされることが多い魚です。立身出世を願う人は、ぜひ食べてほしいひと品。

海老

曲がった腰と長いヒゲから長寿を連想させ、「元気で長生きできるように」という意味が込められる海老。おせち料理では、塩焼きやつや煮として食べれることが多い食材です。鮮やかな赤色であること、さらに、目が飛び出している様子から「目出度(めでたし)」とされ、縁起が良いともいわれています。

はまぐり

ぴったりと合わさる貝がらは一組しかないといわれることから、「夫婦円満」や「良縁」を意味する、はまぐり。プリッとした食感が特徴で、煮はまぐりとしておせちに入れられることが多いです。最近では、はまぐりの代わりにあわびが入れられることもあります。

酢の物

爽やかな酸味が特長の酢の物。箸休めの意味を持つとされており、大根とにんじんを使った紅白なますや、酢れんこんが定番です。なかには「ちょろぎ」という、おせち料理ならではの食材が使われることも。それぞれの特徴と意味も解説していきます。

紅白なます

おせちの定番料理のひとつ、紅白なます。土に根をはる大根とにんじんを使うため「家族の土台がしっかり築けますように」という願いが込められています。さらに、大根の白色とにんじんの紅色が、祝儀の水引の色合いに似ていることから、祝いの席にぴったりだとされていますよ。

酢れんこん

シャキッとした食感と、ほどよい酸味が特長の酢れんこん。縦に穴が通ったれんこんには「将来が見通せるように」という祈りが込められています。また、種が多いことから「子孫繁栄」の願いを込めたともいわれていますよ。

ちょろぎ

黒豆にのせられることもある、ちょろぎ。少し珍しい色・形をしていますが、れんこんやじゃがいものように土の中にできる塊茎の部分です。カリッとした食感が特徴で、おせちに入れるちょろぎは梅酢に漬けているので爽やかな酸味がします。「長老木」「長老喜」とかけて長寿を願う食材とされていますよ。

菊花かぶ

美しい菊の形に飾り切りされた、菊花かぶ。国花である菊の形にすることで「繁栄」や「健康」を願うとされています。また、菊には「邪気を払う」という意味があるとされているため、「邪気を払って長生きできるように」という長寿の願いも込められています。

煮物(煮しめ)

れんこん・ごぼうなどの根菜としいたけ、手綱こんにゃくなどを一緒に煮る煮しめには「家族仲良く暮らせますように」や「家族が繁栄しますように」という願いが込められています。また、食材ひとつひとつにも意味が込められているので、以下で詳しく見ていきましょう。

しいたけ

煮しめのしいたけは、六角形に飾り切りするのがポイント。六角形にすることで亀を連想させ「長生きしますように」という意味を込めるといわれます。黒色が煮しめの色を引き締めるとともに、旨味をプラスしてくれる大切な食材です。

にんじん

ねじり梅と呼ばれる、梅の花の形をしたにんじんには「忍耐」や「上品」という意味があります。これは、梅の花が厳しい寒さを耐え忍び、美しい花を咲かせる様子から。強い生命力を持つため、縁起が良いとされています。また、"ん" がつく食材は「運を引き寄せる」ともいわれていますよ。

くわい

冬食材のくわいは、大きな芽が出ている様子と「芽出たい(めでたい)」という当て字にあやかって「立身出世」を願う食材です。また、亀のような形をしていることから、長寿を願う食材でもあります。ほくほくとした食感とほろ苦さが特徴です。

手綱こんにゃく

こんにゃくの真ん中に切れ込みを入れ、ねじった形が手綱に似ていることを由来とする、手綱こんにゃく。結び目が「良縁」や「夫婦円満」を意味するとともに、"手綱を引き締める" という言葉から「心を律する」などの意味が込められています。

里芋

多くの種芋をつける様子から「子宝に恵まれるように」を意味します。里芋の一種である八つ頭の場合は、末広がりの "八" がついていること、また、親芋に小芋がくっついている様子から「人の上に立てるように」といった昇進・出世の願いも込められていますよ。

たけのこ

くわい同様、にょきにょきと伸びる様子から昇進や出世の願いが込められた、たけのこ。ほかにも「子どもの健やかな成長を願う」という意味も込められています。おせち料理では、煮しめではなく、土佐煮などにして入れられる場合もあります。

そもそも「おせち料理」とは

おせち料理はもともと、新年になると各家庭にやってくる歳神さまに、豊作の感謝を込めて料理をお供えしたあと、歳神さまのお下がりとしていただく料理のことでした。

おせち料理の「おせち」は「御節供(おせちく)」という言葉に由来していて、季節の節目におこなわれた宮中行事の際に振る舞われた料理だったといいます。現代では形を変えて「おせち」という名前になり、重箱に食材を詰めて新しい年をお祝いする特別な料理として定着しました。

一般的におせち料理は平安時代に誕生したといわれますが、庶民の間にも広がったのは江戸時代に入ってからです。重箱を使うようになったのも、この頃からでした。

おせち料理を四段重に詰める理由とそれぞれの段の意味

おせち料理を重箱に詰めるのは、福を重ねるためといわれています。お正月は子孫繁栄や家内安全など歳神さまに福を授けてもらうイベントです。そのためめでたさを重ねられるようにと意味が込められました。

また重箱は五段重が正式な段数です。上から順に一の重、二の重、三の重、与の重、五の重と呼びます。四段目は「四」が「死」という言葉を連想させることから縁起が悪いとされ「与(よ)の重」と呼ばれるようになりました。

五の重は「神様からの福を詰める重」として空にするのが正式ですが、現代では省略され、すべての段におせち料理が詰まった三段重が多く見られています。

一の重

一の重には、祝い肴と呼ばれるおせち料理には欠かせない3品を詰めます。前述の通り、関東の場合は黒豆、数の子、田作りの3品、関西の場合は黒豆、数の子、たたきごぼうの3品です。

祝い肴には子孫繁栄や家内安全、不老長寿などの願いが込められているため、壱の重には人々の繁栄を願う意味が込められています。

二の重

二の重は、焼き物を詰め合わせていきます。「めでたい」という語感から縁起が良いといわれる鯛や「長寿」の意味が込められた海老など、さまざまな縁起ものを詰めて吉兆を呼び込みます。

三段重の場合には、酢の物を一緒に詰めることもあります。

三の重

三の重には、口をさっぱりさせる酢の物を詰めていきます。紅白なますや酢れんこんなど、日持ちするものや箸休めになる料理が中心です。縁起の良い料理を詰めて、今年の繁栄を願います。

三段重の場合には、三の重に煮しめが入ります。

与の重

与の重には、家族みんなが繁栄しますようにと願いを込めて、煮物をたっぷり入れていきます。蓮根やにんじん、里芋やこんにゃくなどを一緒に煮詰めた筑前煮は定番です。

【まとめ】おせちの定番の中身とその意味一覧

阪急フードのおすすめおせち3選

1. 「日本料理 なだ万」単品おせち8品目セット なだ万-8品

「焼き物や煮しめは手作りで」という方には、「日本料理 なだ万」の単品おせち8品目セットがおすすめ。黒豆・数の子・田作りといった祝い肴と、伊達巻き・栗きんとん・紅白かまぼこなどの口取りがセットになっています。ぜひ晴れやかな日に、日本料理の老舗として知られる名店の味をご自宅でお楽しみください。

詳しく見る

2. 「わらびの里」和風 冷凍わらびの里-152

京都市に料亭を構える「わらびの里」からは、2人で食べるのにぴったりなおせち料理セットをご紹介。コンパクトな二段重の中には、海老のつや煮や鮭の幽庵焼き、合鴨ロースなど、さまざまな料理が並びます。祝い箸も2膳ついているので、解凍するだけであっという間にお正月感が楽しめますよ。

詳しく見る

3. 「ホテルオークラ」和洋おせち一段重 和洋-231

大きなロブスターが目を引く「ホテルオークラ」の和洋おせち。目を引くロブスターのほかには、ローストビーフや真鯛のガランティーヌなど、豪華絢爛な料理が美しく並びます。こちらは2〜3人前で楽しむのにぴったりなサイズ。名門ホテルがお届けする味わいを、大切な方々と一緒に味わってみてください。

詳しく見る

定番のおせち料理を重箱に詰めて福を重ねよう!

この記事ではおせち料理や重箱の意味、定番の中身について紹介しました。おせち料理には、わたしたち自身の健康や幸せを願うやさしい意味がたくさん込められています。込められた意味を大切に思いながら、おいしいおせち料理をいただきましょう。

※商品情報や販売状況は2022年06月17日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

節分とはどんな行事?由来や歴史、食べ物をわかりやすく解説

食ナビチャンネル

-

2026年の大寒(だいかん)はいつ?冬至・小寒との違いや風習、食べ物も紹介

食ナビチャンネル

-

ホワイトデーにチョコを贈ってもいい?お返しのお菓子に込められた意味とは

食ナビチャンネル

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ