ライフスタイル&ヘルス2023/3/11 更新

お中元のマナーを紹介!金額相場やお返し、喪中の対応は?

贈る時期やのし紙の選び方といったお中元のマナーを知らないと、相手に失礼な印象を与えてしまうかもしれません。お中元をもらった場合も、お礼状やお返しなどの対応を知らないと困ることが。この記事を読んでお中元のマナーを知り、相手に感謝の気持ちをきちんと伝えられるようになりましょう。

お中元とは

お中元とは、お世話になった人への感謝の気持ちを込めて贈る、夏の贈り物です。毎年7月〜8月ごろに、季節を感じさせるそうめんや果物、ゼリーなどの食品、ジュースやビールといった飲料を贈ります。食用油や調味料、洗剤などの日用品もお中元の定番ギフトです。

お中元の由来・起源・歴史

日本の風習としてすっかり定着しているお中元ですが、もとは中国の行事です。

かつて中国では旧暦の7月15日の「中元」に、仏教行事である「盂蘭盆会(うらぼんえ)」をおこない、お供えものをして祖先を供養していました。

このならわしが日本に伝わり、仏教の普及とともにお盆の行事が広まりました。そのなかでお盆の時期にお中元として品物を贈り、大切な人へ感謝の気持ちを伝えるようになったのです。

お中元の相場

お中元で贈るギフトの相場は、一般的に3,000〜5,000円程度とされていますが、相手との関係性次第で変化します。贈り物が高価だと、かえって相手に気を遣わせてしまうおそれがあるため、相場を参考にして予算を決めておきましょう。

両親や兄弟、配偶者の実家、親戚は、お中元の相場である3,000〜5,000円程度の金額が一般的です。一方、友人や知人は、金額的に負担になりにくい3,000円ほどのギフトが適しています。

会社の上司や仕事の取引先に贈るときは、5,000円程度のギフトがおすすめです。特にお世話になった方や得意先に贈る場合でも、10,000円を超える品物は避けましょう。

お中元を渡す・贈る時期

「お中元を贈る時期は7月〜8月ごろ」と、漠然ととらえている人も多いのではないでしょうか。実は、お中元の時期は地域によって異なります。ここからはお中元を贈る期間を、地域別に詳しく紹介します。

関東・東北地方

関東地方と東北地方のお中元を贈る期間は、7月1日〜7月15日とされています。お中元の時期が早く、期間が2週間ほどと短いため、時期を逃さないよう早めに手配しておきましょう。

北陸地方

北陸地方では、お中元を贈る時期が地域によって異なるため、注意が必要です。新潟県や福井県、石川県の金沢市では7月1日〜7月15日、富山県や石川県の能登地方では7月15日〜8月15日がお中元の期間とされています。北陸地方の人へお中元を贈るときには、時期をよく確認してください。

北海道・東海・関西・中国・四国地方

北海道・東海・関西・中国・四国地方では、7月15日〜8月15日がお中元を贈る期間です。お中元の期間は1ヶ月ほどと、比較的余裕があります。しかしお中元を配送する場合は、場所によって配送に日数がかかることがあるため、早めに準備しておきましょう。

九州地方

九州地方のお中元の期間は、一般的に8月1日〜8月15日とされています。お盆の時期には家を不在にすることが多く、相手がお中元を受け取れない可能性があります。お中元を配送するのであれば、早めに届くように手配しておくと安心です。

沖縄

沖縄では旧暦の7月13日〜7月15日、いわゆる旧盆にあたる3日間がお中元を贈る期間とされています。かつて沖縄では、旧盆の真ん中にあたる7月14日に、親戚を訪ねてお中元を贈る風習がありました。その名残で、旧暦のお盆の期間にお中元を贈るようになったのです。

今の暦で8月中旬〜9月初旬が、旧暦のお盆の時期にあたります。3日間しかないうえに、毎年日付が変わるので、間違えないようによく確認しておきましょう。

お中元の基本的なマナー

お中元を贈る時期を守ること、お中元の相場をわきまえて贈り物を選ぶことは、お中元の基本的なマナーです。お中元にはほかにも守るべきマナーがあるので、ここで確認しておきましょう。

のし・水引の選び方

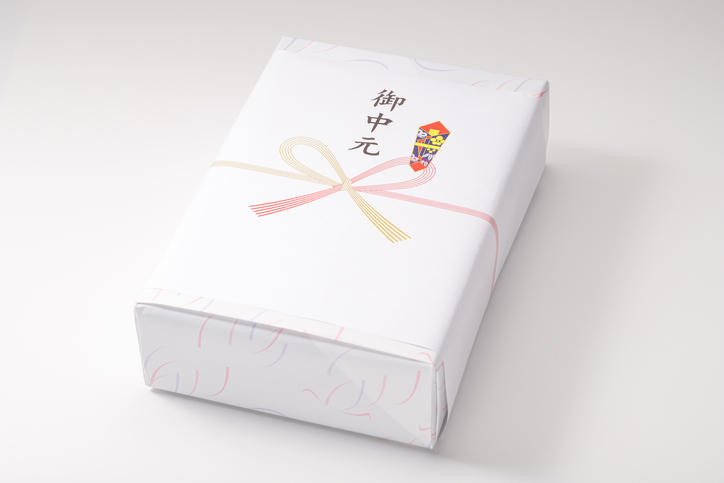

お中元は一般的に、のし紙を掛けて贈ります。のし紙とは、贈り物の上に掛ける紙のことです。もとはあわび貝を薄くのして干したものを「のし」として、贈り物に貼りつけていましたが、現在は掛け紙にのしを印刷して代用しています。

お中元に掛けるのし紙は、のしと水引がついたものを選びましょう。水引には、蝶結びと結び切りの2種類があります。蝶結びの水引は、何度でもほどいて結び直せるため、繰り返し起こっても喜ばしい慶事の贈り物に用いられます。そのためお中元では、蝶結びの水引がついたのし紙を選んでください。

お中元の表書き・名入れの仕方

のし紙には、贈り物の目的を表す「表書き」を記載する必要があります。お中元の場合、水引の中央上部に「御中元」または「お中元」と書きましょう。水引の中央下部には「名入れ」として、贈り主の名前をフルネームで記載してください。

表書きと名入れは、毛筆や筆ペンを用いることがマナーです。しかし近年は、サインペンで書いてもかまわないとする風潮があります。ただしボールペンや、黒色以外のペンを使うのは避けましょう。

内のし・外のしの選び方

のし紙の掛け方には「内のし」と「外のし」の2種類があります。「内のし」とは、贈り物の箱に直接のし紙を掛けて、その上から包装紙で包む方法です。「外のし」では、贈り物を包装紙で包んだ上からのし紙を掛けます。

お中元を手渡しする場合は誰から贈られたかがわかりやすい外のしを、配送する場合はのし紙が傷まないよう内のしを選びましょう。

お中元の時期を過ぎたらどうする?

お中元を贈るつもりだったのに、相手に届ける期間を過ぎてしまった場合には、暑中見舞いや残暑見舞いとして贈る方法があります。

暑中見舞いとして贈る

毎年8月7日または8日ごろの立秋の日までに届けられるのならば、暑中見舞いとして贈りましょう。暑中見舞いは、暑い季節に相手の健康を気遣う意味があります。

この場合は、のし紙の表書きを「暑中御見舞」または「暑中お見舞」、目上の方には「暑中御伺」または「暑中お伺」と書きましょう。

残暑見舞いとして贈る

立秋の日を過ぎてしまっても、9月初旬までに手配できるのであれば、残暑見舞いとして贈れます。本来は8月末ごろまでが残暑見舞いの期間ですが、近年は9月を若干過ぎても許容されています。

残暑見舞いで贈る場合は、のし紙には「残暑御見舞」または「残暑お見舞い」、目上の方に贈るのであれば「暑中御伺」または「暑中お伺」と書いてください。

お中元を配送する際のマナー

元来、お中元は相手先を訪問して手渡しするのが基本です。しかし今では距離的・時間的な問題から、宅配便などで配送することが主流になっています。ここからは、お中元を配送する際に気をつけたいマナーを紹介します。

まずは「送り状」を書いて送る

お中元の品物を発送する前に、「送り状」をはがきや手紙で送ることがマナーとされています。送り状の目的は、相手先を訪問して挨拶する代わりにすることと、近いうちに贈り物を届ける旨を伝えることです。

送り状は、時候の挨拶・相手を気遣う言葉・日頃の感謝を伝える言葉・お中元を送った旨・相手の健康を願う言葉・ 結びの言葉で構成するとよいでしょう。

特に生鮮食品などをお中元として配送する場合、相手が不在にしていて受け取れないと、品物が傷んでしまいます。あらかじめ送り状でお中元を配送することを伝えておくことで、スムーズに受け取れるでしょう。

のし紙は「内のし」にするのがおすすめ

前述のとおり、のし紙の掛け方には外のし・内のしという2種類の方法があります。お中元を配送する場合、のし紙の掛け方は内のしをおすすめします。

お中元を手渡しする際は外のしでかまいませんが、お中元は現在、宅配便で配送することが多くなっています。配送中にのし紙が汚れたり破れたりすることがないよう、宅配便を利用する場合は内のしを使ってください。

お中元を手渡しする際のマナー

配送が主流とはいえ、相手先を訪問してお中元を手渡しすることがあるかもしれません。相手と直接会うので、マナーをわきまえて失礼のないよう気をつけましょう。ここからは、お中元を手渡しするときのマナーを紹介します。

事前に訪問先へ連絡を入れる

まずは訪問前に相手と連絡を取り、訪問したい旨を伝えます。その際「お中元を渡したい」と直接的な表現で伝えるのではなく、「夏のご挨拶に伺いたい」と伝えるのがよいでしょう。

訪問する日時は、相手の要望に合わせてかまいません。特に指定がない場合は相手の迷惑にならないよう、早朝や夜間、食事の時間帯を避けた時間を伝えましょう。

お中元の持参の仕方

お中元を手渡しするときは、贈り主の名前がすぐわかるように、包装紙の上からのし紙を掛けた「外のし」にします。

手渡しするお中元は、風呂敷に包んで持参することがマナーとされていましたが、紙袋に入れて持ち運んでもかまいません。ただし、紙袋は汚れや折り目がついていない、できるだけ未使用できれいなものを使いましょう。

手渡しする際の手順・挨拶の仕方

お中元を渡すタイミングは、室内に通されて挨拶を済ませたあと、いすや座布団に座る前が適切です。紙袋や風呂敷からお中元を取り出し、表書きを相手から読める方向に向けてから、両手で渡しましょう。

お中元を手渡しする際は、基本的にお中元を入れていた紙袋や風呂敷は持ち帰ります。しかし外出先などでお中元を渡して、相手がお中元を持ち帰る必要がある場合は、紙袋のまま渡してもかまいません。状況に応じて判断しましょう。

取引先・会社の場合は?お中元のビジネスマナー

家族、親戚や友人にお中元を贈るときと、仕事関係の人にお中元を贈るときでは、気をつけるべきポイントが異なります。職場や取引先と良好な関係が保てるよう、お中元のビジネスマナーを確認しておきましょう。

会社・取引先へのお中元の相場

会社の上司や取引先へのお中元は、5,000円程度が相場です。しかし複数の取引先に挨拶まわりをするときは、1,000〜1,500円程度の品物が選ばれています。特にお世話になった方や得意先には金額を上乗せしてもかまいませんが、10,000円は超えないようにしましょう。

手渡しか郵送か

お世話になった人に感謝を伝える意味では、お中元は直接会って手渡しすることが基本です。しかし近年は世相で直接会うのがはばかられたり、時間を合わせるのがむずかしかったりして、お中元を手渡しではなく配送で手配することが主流になっています。

法人として取引先へ贈るときは、のし紙の下部には会社名と社長などの代表者の名前を記載します。職場の上司へ贈るときの名入れは、右側に目上の人、左側に部下の名前を配置しましょう。複数名で贈る場合は、代表者1名の名前と「他一同」としてかまいません。

贈り物の選び方

ビジネスシーンでのお中元は親戚や友人へ贈るのとは異なり、会社の代表として渡すうえに、たくさんの人が受け取ることになるため品物選びに困りますね。

仕事関係の人へのお中元は、日持ちがするもの、職場で分けやすい個包装されたものが喜ばれます。仕事の休憩時間に楽しんでもらえるお菓子やコーヒー、紅茶、お茶が定番です。ほかにも季節感のあるゼリーや水ようかん、缶ジュースなどもおすすめです。

お中元をもらった場合のマナー

お中元をいただいたら、もらいっぱなしではいけません。お中元が届いたことや、お礼を相手にきちんと伝えることも、お中元のマナーです。

お礼状を送る

お中元をもらったらできる限り早く、はがきや手紙でお礼状を送りましょう。3日以内に送ることが望ましいとされていますが、遅くても1週間以内には相手のもとに届くようにしてください。

近年では、電話やメールでお礼を伝えることが多くあります。しかしはがきや手紙でお礼状を送るのが正式なマナーなので、取り急ぎ電話やメールで伝えたとしても、大切な相手にはお礼状を郵送しましょう。

内容は送り状と同じように、時候の挨拶・相手を気遣う言葉・お中元をいただいたお礼の言葉・相手の健康を願う言葉・ 結びの言葉で構成するとよいでしょう。

お中元にお返しは必要?

基本的に、お中元をもらってもお礼の品物をお返しする必要はありません。しかしとてもお世話になった人など、相手との関係性によってはお返しを贈ることもあります。

お返しを贈る場合は、もらった品物と同じくらいの金額のものを選びましょう。もらったものよりも高額なお返しをすると、相手に対して失礼にあたるので気をつけてください。

自分・相手が喪中の場合のマナー

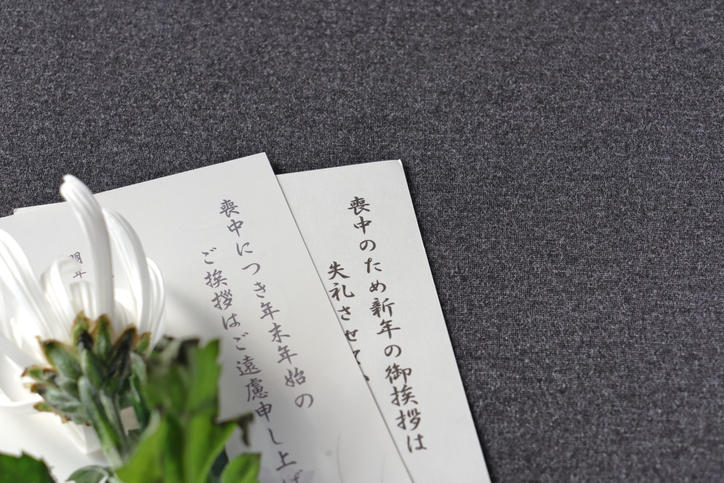

お中元を贈りたい相手や自分自身が喪中のときは、お中元を贈ってよいのか迷いますね。相手や自分が喪中である場合のお中元のマナーについても知っておきましょう。

喪中でもお中元は贈っていい

お中元は、相手や自分が喪中であっても贈ってかまいません。お中元はお祝いごとではなく、日頃の感謝の気持ちを伝える贈り物であるため、喪中でも問題ないとされています。

ただし注意すべき点があるため、相手に対して失礼にならないよう、次から解説する喪中の際のマナーを確認しましょう。

のし・水引の選び方

通常用いられる紅白の蝶結びの水引がついたのし紙は、お祝いごとを連想させるため、喪中にはふさわしくないとされています。喪中の際は水引がついていない、無地の白い掛け紙を掛けましょう。

新盆、忌中...贈る時期に関する注意点

忌中、つまり四十九日を迎える前は、気持ちの整理がつかず、慌ただしく過ごしているかもしれません。お中元を贈るのは四十九日が過ぎて、心や身の回りが落ち着いてからにしましょう。また新盆、つまり忌が明けてからはじめて迎えるお盆に、お中元を贈っても問題ないとされています。

忌明けを待っていると、お中元の時期を過ぎてしまうことがあります。その場合は、お中元を暑中見舞いや残暑見舞いに代えて贈ることをおすすめします。贈り物には無地の白い紙を掛けて、表書きに「暑中御見舞」「残暑御見舞」などと書いて贈りましょう。

忌中にお中元をもらったときのお礼状は、すぐに送ってかまいません。ただしお返しの品物を贈りたい場合は、忌が明けてからがよいでしょう。

そのほかのポイント・注意点

長年お中元を贈っていた方が亡くなられた場合、故人宛にお中元を贈ってしまいそうになります。しかし故人に宛ててお中元を贈ることは、失礼にあたるので注意してください。故人の家族と付き合いがないのであれば、お中元を贈る必要はありません。お中元を贈り続けたい場合は故人の家族宛にするなど、配慮しましょう。

喪中の際は、贈るものにも気配りが必要です。相手方には故人へのお供えものとして、すでにさまざまなものが贈られている可能性があります。食品であれば賞味期限が長いもの、日用品のような実用的なものを贈ることをおすすめします。

お中元はマナーを守って感謝を伝えよう

お中元には贈る時期やのし紙の掛け方、送り状やお礼状など、さまざまなマナーがあります。お世話になった人へ感謝の気持ちをきちんと伝えるために、お中元のマナーを把握して、相手に失礼のないようお中元を贈りましょう。

※商品情報や販売状況は2023年03月11日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力

sara

-

「水無月」の魅力とは?ういろうとの違いや6月30日に食べる理由も解説

sara

-

行事食とは?年中行事の料理や食べ物の意味・由来を一覧で紹介

食ナビチャンネル

-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介

贈りものナビ隊

-

グルテンフリーとは?意味やメリットを管理栄養士が簡単に解説

小嶋絵美

-

残暑見舞いっていつまで?送る側のマナーや贈り物の一般例も紹介

食ナビチャンネル

-

十五夜とはいつ?由来・時期・お供え物など基本情報を解説!月見団子のレシピ付き

食ナビチャンネル

-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選

贈りものナビ隊

-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで

贈りものナビ隊

-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介

贈りものナビ隊