ライフスタイル&ヘルス2024/4/19 更新

梅干しに秘められた栄養素・効能とは?食べるときの注意点もチェックしよう

日本の伝統的な保存食である、梅干し。古来から「梅は三毒を絶つ」といわれていたようです。梅干しが健康によいとされるのは、理由があります。この記事では、梅干しに秘められた栄養素と効能について解説。食べるときの注意点もチェックしてくださいね。

梅干しにはどんな栄養素が含まれている?

梅干しは梅の果実を一カ月ほどかけて塩漬けにし、天日干しをして作ります。梅干しにはさまざまな効能があり、昔から「梅は三毒を絶つ」ということわざもあるほどです。

梅干しに含まれる栄養素は、ビタミン、ミネラル、クエン酸など。効能としては、疲労対策や、抗菌力、胃腸への作用などが期待できます。この記事では調味漬タイプの梅干しの栄養価をもとに、解説します。(※1,2,3)

梅干しの主な栄養成分一覧(100gあたり)

・ビタミンB1:0.01mg

・ビタミンB2:0.01mg

・ナイアシン:0.4mg

・ビタミンB6:0.03mg

・パントテン酸:0.04mg

・カリウム:130mg

・カルシウム:25mg

・鉄:2.4mg

梅干しはビタミンB群やミネラルのほか、クエン酸をはじめとする有機酸も含まれています。(※3,4)

梅干しの塩分・糖質・カロリーは?(100gあたり)

・塩分:7.6g

・糖質:18.6g

・カロリー:90kcal

梅干しは漬物なので、もともと塩分は高めです。現在は塩分控えめな調味漬タイプの梅干しが主流になっていおり、100gあたりの塩分は7.6g、糖質は18.6g、カロリーは90kca程度が一般的です。(※4)

梅干しに期待できる健康作用・効能

疲れているときの食欲増進に

「疲れているときに梅干しを食べて食欲がわいた」という経験はありませんか。梅干しの酸味成分として代表的なのが、クエン酸です。梅干しはクエン酸のほかにも有機酸を含み、唾液を分泌して食欲増進させるといわれています。(※3)

エネルギー代謝をサポートする

梅干しにはビタミンB群が含まれています。ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6だけでなく、ナイアシンやパントテン酸もビタミンB群の仲間です。

ビタミンB群はそれぞれが助け合いながら作用します。エネルギーを作りだすのを助け、脳や神経、皮膚の健康を保つため、体にいい栄養素です。(※4,5)

抗菌力で胃腸の機能を高める

クエン酸をはじめとする有機酸には、胃腸の悪玉菌にはらたく殺菌・抗菌力があります。殺菌・抗菌力によって善玉菌が優位になると、胃腸の機能を高める作用も期待できますよ。

さらに梅干しの殺菌・抗菌力は、食中毒対策に役立つといわれています。実際のところ、免疫細胞の70%ほどが腸に存在するので、免疫力と腸内環境は関りが深いですよ。(※2,3,6)

肝機能を助け二日酔い対策も

梅に含まれる有機酸のなかに、ピクリン酸という成分があります。ピクリン酸は肝臓の機能を活発にするため、新陳代謝を促したいときにおすすめです。

ピクリン酸は肝機能を高めるので、二日酔い対策への作用も期待されています。(※3)

梅干しを食べるときの注意点

梅干しを食べ過ぎると、塩分の摂取量が過剰になるおそれがあるので、注意しましょう。梅干し1個(可食部10g)あたりの塩分は0.8g。成人の場合、塩分の一日の目標量は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。

塩分の摂り過ぎを調整するうえで重要なのが、カリウム。梅干しにもカリウムは含まれますが、1個(可食部10g)あたり13mgと少量です。成人の場合、カリウムの一日の目標量は男性3,000mg以上、女性2,600mg以上。カリウムは野菜や果物からしっかり摂りましょう。(※4,7,8,9,10)

梅干しを取り入れるときに意識したいポイント

梅干しは塩分が高いので、一日1個(可食部10g)までをひとつの目安にしてみてください。ほかの食事で摂る塩分とのバランスを考えて調整するといいでしょう。

梅干しを空腹時に食べると、殺菌作用が発揮できるとの情報があります。ただし、梅干しのような漬物は胃酸の分泌を促す点を考慮したほうがいいでしょう。胃荒れ、胸やけなどで胃の調子が優れないときは摂取を控え、体調に応じて取り入れてくださいね。(※7,11,12)

梅干しで栄養を摂ろう!おすすめレシピ3選

1. 梅干しとわかめの炊き込みごはん

風味のよい、梅干しとわかめの炊き込みごはん。梅干しの酸味や塩味がほどよく、食欲を刺激する味わいです。お弁当に入れたり、おにぎりにしたりしてもいいですね。栄養面ではわかめに、塩分の摂り過ぎを調整してくれるカリウムが豊富に含まれていますよ。(※9)

レシピはこちら|macaroni

2. 長芋の梅干し昆布和え

梅干しの酸味と塩昆布のうま味がマッチして、箸がすすむ和えものです。梅干しは種を除いてたたくと細かくなり、長芋と絡みやすいですよ。梅干しと塩昆布の塩気を活かすので、使用する調味料はごま油だけ。塩昆布の塩分が気になる方は、減塩タイプを選ぶといいでしょう。

レシピはこちら|macaroni

3. 梅干しと大根おろしのスープ

食欲がなくても食べやすい、梅干しと大根おろしのスープです。梅干しのクエン酸が唾液の分泌して、食欲を促します。疲れているときにもぜひお試しください。梅干しは肝機能を高めるピクリン酸を含むため、二日酔いのときにもおすすめですよ。(※3)

レシピはこちら|macaroni

こちらもおすすめ!阪急で人気の梅干し商品3選

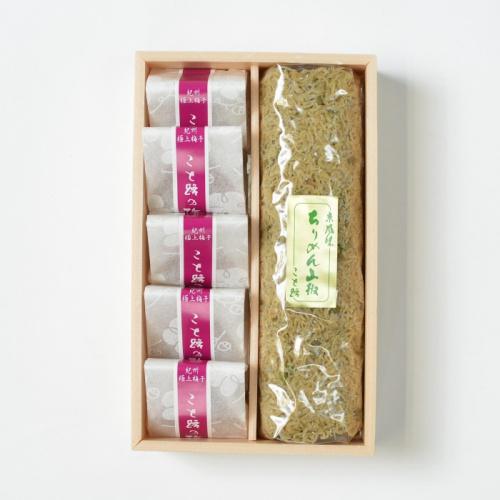

1. 「こと路」ちりめん山椒・紀州特選大粒梅詰合せ

梅本来のうま味を活かして作る、大粒の贅沢な梅干しです。甘すぎず、塩味・酸味控えめで、まろやかな味わいをぜひ、お楽しみください。ちりめん山椒とのセット商品なので、ふたつを合わせてごはんのおともにしてもいいでしょう。

詳しく見る

2. 「紀州高田果園」紀州南高梅 味の彩り

梅の生産量が日本一といわれる「紀州南部(みなべ) 」で代々受け継がれている、歴史ある梅干し。恵まれた自然と土壌のもと、有機JAS栽培をおこなう紀州高田果園が製造しています。丹精込めて育てられた梅の味わいは格別です。

詳しく見る

3. 「紀州 石神」石神の梅干 うす塩味梅干 個包装 20粒

こちらの梅干しは紀州産完熟南高梅を使用していて塩分は8%ほど。職人の手作業でうす味に漬け上げられています。酸味とうま味のバランスがよく、とろけるような食感を楽しめますよ。高級感あふれる個包装の梅干しは、贈りものにも喜ばれそうです。

詳しく見る

梅干しの栄養素・効能を活かそう

梅干しに秘められた栄養素・効能を解説しました。梅干しにはビタミンB群、ミネラル、クエン酸などが含まれています。疲れているときの食欲増進のほか、抗菌力によって胃腸への作用も期待できますよ。ただし、梅干しは塩分が多いので食べ過ぎには注意が必要です。おすすめレシピも参考にして、適度に取り入れてみてくださいね。

【参考文献】

※2 うめ(青梅)|とれたて大百科|食や農を学ぶ|JAグループ

※4 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」果実類/うめ/梅干し/調味漬

※8 栄養・食生活と高血圧 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

※12 胃酸過多の場合の食事|四條畷市の「きたいクリニック」

(2024/04/23参照)

※商品情報や販売状況は2024年04月19日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル