ライフスタイル&ヘルス2024/11/9 更新

お歳暮の相場はいくら?贈る相手別に金額の目安を詳しく解説

お歳暮は、一年の感謝を込めて贈る冬の大切なギフトです。しかしながら、いくらぐらいの価格のものを贈れば良いのか悩ましいところですよね。そこでこの記事では、一般的なお歳暮の相場やマナーについてご紹介。おすすめの商品もお伝えしますので、ぜひチェックしてみてください。

お歳暮の相場は「3,000〜5,000円程度」

お歳暮を贈る際に「いくらのものを」といった明確な決まりはありませんが、一般的にはお歳暮ひとつあたり3,000〜5,000円が相場です。お中元は「上半期の感謝を伝える贈りもの」なのに対し、お歳暮は「一年の感謝を伝える贈りもの」。そのため、お中元よりも少し高めに予算を設定することが多いようです。

お歳暮の相場は、相手との関係性によっても異なります。今年一年、特にお世話になったと感じる相手にはワンランク上のギフトを選ぶことが多く、5,000〜10,000円程度のスイーツやお肉、ハムといったものがよく贈られます。

また、年代によっても相場は異なり、20・30代の場合はひとつあたり3,000〜4,000円程度のギフトを選ぶことが多い一方、40代以降になると相場は上がる傾向にあります。

お歳暮の値段に関するマナー

高額な贈りものは失礼にあたる場合も

お歳暮の相場は3,000〜5,000円ですが、特にお世話になった相手へは5,000〜10,000円程度のギフトを贈ることもあります。しかし、あまりにも高額なギフトは相手に気を遣わせてしまうことから失礼にあたる場合も。奮発したい場合でも、相手への配慮として10,000円までに抑えておくのがいいでしょう。

お中元を贈っている場合は2〜3割増の金額のものを送ること

お中元を贈っている場合は先述した通り、お中元ギフトよりも少し高めのギフトを選びましょう。金額の目安としては2〜3割増が目安です。お中元と同じ価格帯のものを選ぶ方もいますが、こちらもマナー違反ではありません。

毎年贈り続けることを前提に商品を選ぶこと

基本的にお歳暮は、毎年贈り続けるギフトです。初めに高額な贈りものを選んでしまうと、相手はもちろん、ご自身の負担になってしまう場合もあります。相手に感謝の気持ちを伝えることを目的とした贈りものなので、初めてお歳暮を贈る際は、価格帯も踏まえて慎重に選びましょう。

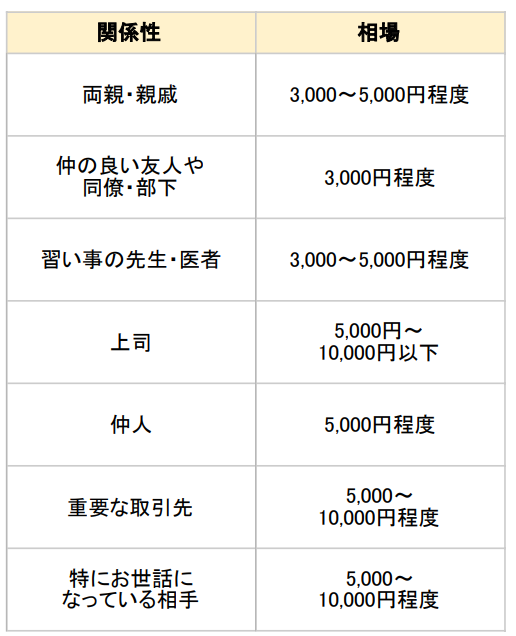

【贈る相手別】一般的なお歳暮の相場

お歳暮の相場は贈る相手によってさまざま。両親・親戚といった家族から、上司・同僚・部下などの職場関係の方、医者・習い事の先生などお世話になった方まで、幅広い年齢層・職業の方を対象とします。

そこでここからは、相手別に一般的な相場をご紹介。目安を確認しておくことで、スムーズに贈りものを選ぶことができるので、ぜひ参考にしてみてください。

両親・親戚・知人・先生=3,000〜5,000円程度

両親・親戚へのお歳暮には3,000程度のギフトがよく贈られていますが、遠方に住んでいてなかなか会えない場合には5,000円程度の少し高価なものを選ぶこともあります。一方で、気心の知れた家族だからこそ贈り合わないということもあるようです。お歳暮を贈るかどうかも踏まえて、一度ご家族に確認をしてみると良いでしょう。

仲の良い友人や同僚・部下などの知人に贈る場合も3,000円程度です。料理に使用できる食品やキッチングッズ・コーヒー・お酒などのギフトが人気ですが、相手の好みに合わせて贈ることが多いようです。

習い事の先生・医者へ贈る場合、3,000〜5,000円程度のギフトを選ぶほうが多い傾向にあります。お歳暮のやり取りを禁止している場合もあるため、可能であれば事前に確認すると良いでしょう。

上司・仲人=5,000円程度

上司の場合、一般的な相場は5,000円程度です。関係性によっても異なりますが、特にお世話になった場合でも相手に気を遣わせることのないよう、10,000円以下に抑えることがベター。靴下・靴・スリッパなどの履物やマット・ラグなどの敷物は「下に見ている様子」を連想させることからタブーとされているので、贈りものを選ぶ際は気をつけましょう。

結婚に際し、2人の仲を取り持ってくれた仲人の場合も5,000円程度が一般的です。仲人への贈りものはお中元・お歳暮を3〜5年程度贈り続けることが良いとされ、相手の好みを確認したうえで、それぞれ忘れずに贈るようにしましょう。

重要な取引先=5,000〜10,000円程度

重要な取引先の場合、一年の感謝を込めてお歳暮を贈るのであれば5,000〜10,000円程度が相場です。しかしながら、企業によってはお歳暮のやり取りを禁止している場合もあるため、事前に確認をおこなっておくとスマート。また、個人ではなく企業へ贈る場合は、分けやすいように個包装のお菓子やコーヒー、お茶などをチョイスすることがおすすめ。包装パッケージもおしゃれなものを選ぶと、特に良い印象を与えることができるでしょう。

特にお世話になっている相手=5,000〜10,000円程度

この一年を通して、特にお世話になっている相手へは5,000〜10,000円程度のギフトがおすすめ。期間限定ギフトや高級感のある箱入りの商品など、特別感を感じられる贈りものを選ぶと相手にも喜んでいただけそうです。

人気の高いギフトとしては、期間限定のスイーツやランクの高いお肉、ハムといったもの。ただし、生鮮食品は保存に気を遣う商品です。そのため、贈る前には相手の予定などを事前に確認しておきましょう。特にお歳暮はクリスマスや年末などとシーズンが重なるため、旅行で長期間留守にしていたり、冷蔵庫がいっぱいで入りきらなかったりする場合があるためご注意ください。

▼【まとめ】関係別のお歳暮相場一覧

3,000円の予算で選ぶお歳暮ギフト3選

1.【赤ワイン】ボンテッラ カベルネ・ソーヴィニョン

3,300円

フルーティーな黒系ベリーの甘酸っぱい風味が広がる、赤ワインギフトです。ぶどう品種はシラーやカベルネ・ソーヴィニヨン、マルベックなどを使っています。ほのかに香コーヒーやバニラの苦味や甘味が、味に深みを持たせていますよ。タンニンもしっかり効いていて、バランスの取れた味わいを感じられるでしょう。

詳しく見る

2. 「スープストックトーキョー」5スープセット

仲の良い友人や同僚・部下などの場合は、疲れた体を癒してくれる温かいスープがおすすめ。「スープストックトーキョー」人気商品が5種類入ったギフトなら、毎日違った味わいを楽しめるため、仕事や育児、家事などで忙しくしている方にぴったりです。温めるだけで簡単においしいスープが飲めるので、寒い時期には特に嬉しいギフトになるはず!

詳しく見る

3. 「とらや」小形羊羹10本入

和菓子ギフトの定番ともいえる「とらや」の羊羹セット。小倉・黒砂糖・抹茶・はちみつ・紅茶が入ったさまざまな味わいの羊羹が楽しめます。はちみつと紅茶入り羊羹はこのサイズだけの限定商品。老若男女問わず多くの方に喜ばれるギフトなので、迷った際はとらやの羊羹セットを選んでみてはいかが?

詳しく見る

3,000〜5,000円の予算で選ぶお歳暮ギフト3選

4.「ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)」コロコロワッフル&プティワッフルセット

4,061円

ワッフル専門店の定番ワッフルと、ワッフルの形をしたひと口クッキーの2種類を詰め合わせた豪華なギフトです。フレーバーはプレーン、ショコラ、メープルなど、どれも食べ応え抜群。ふわっと広がる濃厚な甘味とコクがたまりません。クッキーは、サクサクとした軽快な口当たりがクセになりますよ。

詳しく見る

5. 「まめや金澤萬久」豆菓子・ひよこのかすてら詰合せ

女性や小さなお子様のいる家庭におすすめのお歳暮は、かわいらしい形が目を引くカステラと豆菓子のギフトセット。金箔を貼ったカステラに、ひよこやたまごの形をした切り抜きがほどこされているので、型抜きを楽しみながら味わうことができます。豆菓子は、有機大豆の炒り豆を使った「紅白豆」「みたらし豆」の2種類がお楽しみいただけます。

詳しく見る

6.「山本山」バラエティー海苔詰合

4,320円

ピリッと刺激的なわさび風味や独特の風味がクセになる青じそ風味、さっぱりとした柚子風味など、さまざまな味付け海苔を堪能できるひと品。おつまみとしてそのまま食べても、料理に使ってもおいしくお召し上がりいただけます。パリッとした軽やかな食感がやみつきに。有明海産の海苔を使用しているため、上品な磯の香りを楽しめます。

詳しく見る

5,000〜10,000円の予算で選ぶお歳暮ギフト3選

7.【日本酒(特別純米酒)】兵庫県〔菊正宗酒造〕嘉宝蔵 雅1,800ml

6,149円

兵庫県産の酒米・山田錦をたっぷり使用した特選純米酒。上質な素材により、奥深いうま味と官能的なフルボディの味わいを感じられます。キリッと辛口テイストで、日本酒ならではの味をじっくり堪能できるでしょう。

詳しく見る

8.「京のこころを贈る洋菓子 一善や」干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ6個と国産バタークッキー6種の詰合せセット

6,912円

高級感あふれる「干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ」に、国産バタークッキー6種を詰め合わせた贅沢なひと品。和洋折衷の上品なボックスに入っており、お歳暮ギフトに最適です。素材本来の自然なおいしさを楽しめるのがポイント。ひとつずつ丁寧に作られており、上質さを感じられますよ。

詳しく見る

9. 「フードリエ」那須ギフトハム・ウインナーセット(NSB-100GNK)

特にお世話になった方に贈るのであれば、お歳暮定番ギフトのハムがおすすめ。栃木県・那須高原で育った「那須さらり豚」を使用した特級ロースハム・ベーコン・焼豚が楽しめる贅沢なセットになっていて、子どもから大人まで楽しんでいただけそうです。高級感漂うギフトボックスに入っているので、感謝もより一層伝わりそう。

詳しく見る

日頃の感謝を伝える、冬の大切な贈りもの

お歳暮は、いつもお世話になっている方へ感謝を伝える大切な贈りもの。相場やマナーを確認していれば、贈る側も贈られる側も気持ちよくやり取りできるはず。ぜひ「ありがとう」の気持ちを込めて贈ってみましょう。

ギフト特集を見る

※商品情報や販売状況は2024年11月09日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル