ライフスタイル&ヘルス2022/1/26 更新

「喜寿」とは何歳のお祝い?意味や由来・祝い方も解説

長寿のお祝い「喜寿(きじゅ)」とは、どのようなものかご存じですか?この記事では、喜寿が何歳のお祝いなのか、名前の由来やお祝いの仕方を含めてご紹介します。喜寿を祝うタイミングや、お祝いのカラー、おすすめのプレゼントもあわせて解説。家族や親族が喜寿を迎える際に、ぜひ参考にしてみてくださいね。

長寿のお祝い「喜寿」とは

「喜寿(きじゅ)」は77歳のことを指し、またその長寿を祝う風習を表します。中国から伝わった「還暦」や「古希(こき)」と異なり、室町時代末期に日本で生まれたと言われる習わしです。

もともと喜寿のお祝いは、数え年で77歳を迎える年におこなわれていました。ところが現代では、満年齢で77歳になる年に祝う家庭が増えてきています。数え年・満年齢どちらを採用しても構いませんが、本人・家族・親族間で認識にズレのないよう気を付けましょう。お祝いをするタイミングは、事前に話し合っておくのがベターです。

数え年と満年齢の違い

「数え年」とは、生まれた日を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるたびに年をひとつずつ足す数え方のこと。人は生まれる前から胎内で命を宿しており、その期間(十月十日)も年齢に加えるべきだという考えです。

それに対し「満年齢」は、生まれた日を0歳と数え、誕生日がくるごとに1歳ずつ年を加算していくもの。昔は数え年を使っていましたが、明治時代に入ってからは西洋文化の影響で、満年齢が主流になったと考えられています。

喜寿の意味や名前の由来

喜寿の「喜」の字を草書体で書くと「㐂」となり、「七十七」に見えることが名の由来です。「寿」には「長寿・長命」の意味があるので、その名の通り「77歳の長寿」を表します。数字の「7」は縁起がよく、ラッキーセブンがふたつ並ぶ喜寿はとてもおめでたいもの!家族みんなで盛大にお祝いをしましょう。

喜寿の祝い方

喜寿のお祝いは、77歳を迎える年におこないます。誕生日当日に限らず、正月・ゴールデンウィーク・敬老の日など、家族が集まりやすい日程で構いません。プレゼントを用意し、食事会を開くのが定番ですが、旅行を企画するのもよいですね。

また喜寿は紫がテーマカラーなので、紫色のちゃんちゃんこ・頭巾・扇子・座布団などを用意する風習があります。住んでいる土地の習わしがあれば、それに従ってお祝いをしてください。

喜寿のプレゼントは?

湯呑みや箸など、日常使いできる雑貨に名入れをするのがおすすめです。紫色の花が入ったブーケ・ちょっと贅沢な食べ物・マッサージ器なども喜ばれます。離れて暮らす場合は、家族の写真を入れたデジタルフォトフレームなんていかがでしょう?

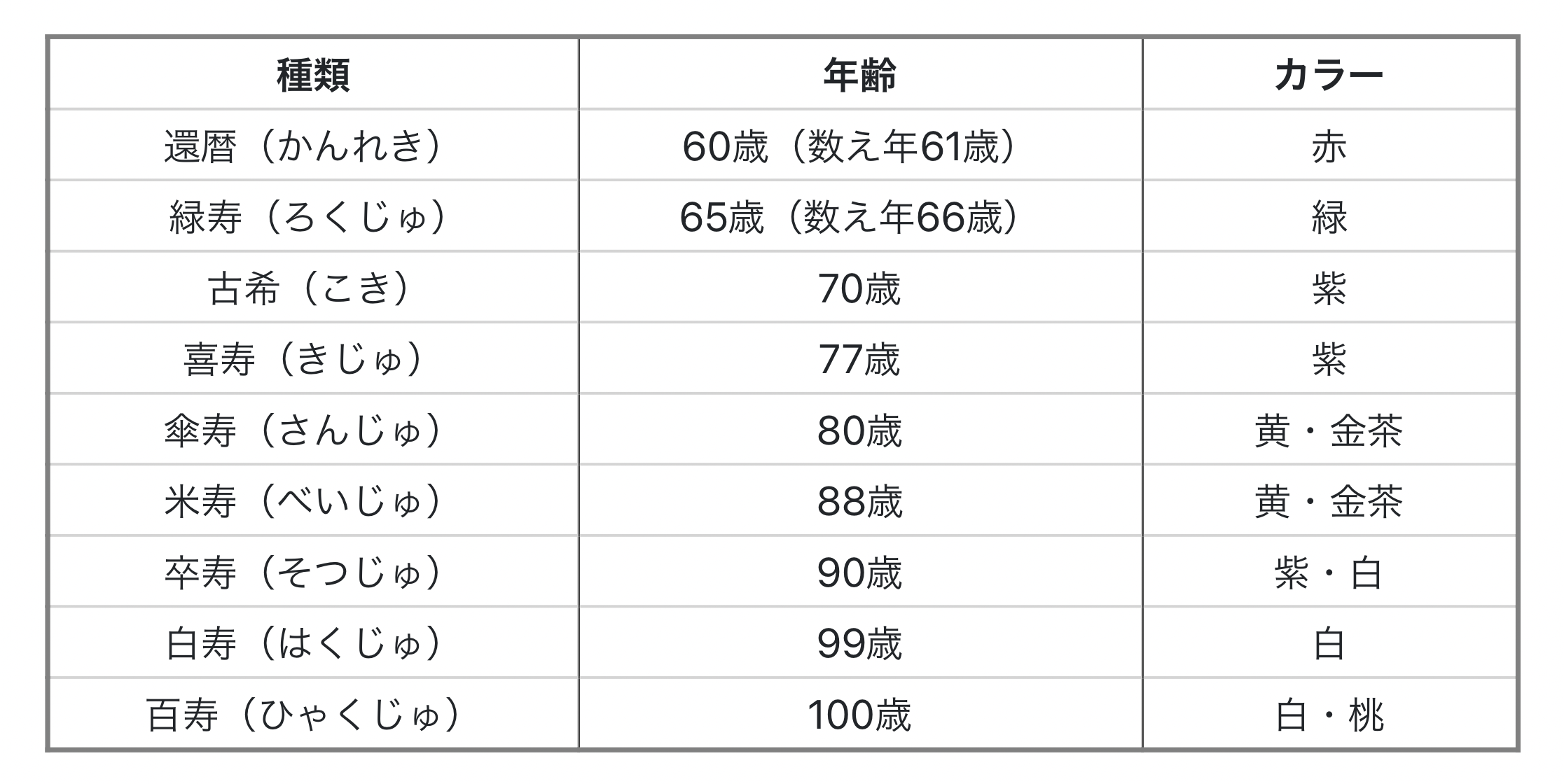

喜寿以外も!長寿祝いの種類

喜寿以外にも、「還暦」「緑寿」「古希」......と日本にはさまざまな長寿のお祝いがあります。それらの年齢やテーマカラーを一覧表にしたので、まとめて確認したいときにぜひどうぞ。

それぞれの名前の由来

・還暦......十二支と十干の組み合わせ(干支)が60通りあることに由来。人が生まれて60年目でこの干支が一巡するため、「生まれたときと同じ暦に還る」という意味を表す

・緑寿......「66」の数字が「ロクロク」と読めることに由来。77歳・88歳・99歳の賀寿があるのに66歳のお祝いがなかったため、平成14年に日本百貨店協会により誕生

・古希......唐の詩人・杜甫の詩「人生七十年古来稀なり」に由来。「古来より70歳まで生きる人はまれである」という意味

・喜寿......「喜」の字を草書体で書くと「七十七」に見えることに由来

・傘寿......「傘」の略字「仐」が「八十」に見えることに由来

・米寿......「米」の字を分解すると、「八」「十」「八」になることに由来

・卒寿......「卒」の略字「卆」が、「九十」に見えることに由来

・白寿......「百」の字から「一」を取ると、「白」になることに由来

・百寿......「百歳を迎えためでたい歳」という意味。「100年=1世紀」のため、「紀寿(きじゅ)」とも呼ぶ

尊敬と感謝を込めて喜寿を祝おう

昔は平均寿命が短かったので、喜寿まで生きるのは大変珍しいことでした。現代では77歳でも元気な方はたくさんいらっしゃいますが、それは決して当たり前ではありません。長寿への尊敬と感謝の気持ちを込めて、ぜひ家族や親族で集まってお祝いをしてくださいね。

長寿のお祝いギフトを見る >

敬老の日ギフト特集

※商品情報や販売状況は2022年01月26日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル