ライフスタイル&ヘルス2025/1/2 更新

節分とはどんな行事?由来や歴史、食べ物をわかりやすく解説

2月2日は節分。「鬼は外、福は内」でお馴染みの、老若男女問わずみんなが参加できる年中行事です。豆まきをしたり、恵方巻きを食べたり、いわしを飾ったりと古くから伝わる風習が数多くあります。本記事では、そんな節分の由来や歴史、食べ物について解説しますよ。

子ども向けにもわかりやすく!節分について解説

正月の次に訪れる年中行事といえば「節分」。幼稚園や小学校でも節分給食として豆が出るほど、老若男女問わず誰もが知る行事ですね。日本人にとって馴染み深い節分ですが、その由来や歴史などを詳しくご存じでしょうか?

この記事では、節分の由来や歴史に加え、豆まきの具体的な方法や節分食べ物について解説していきます。

節分とはどんな行事?時期と由来、具体的な方法

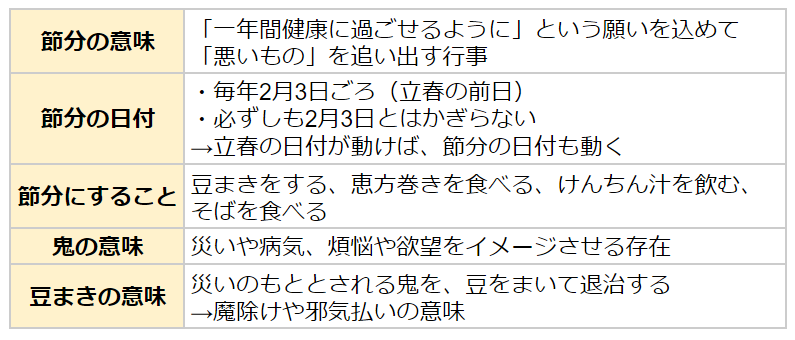

節分とは毎年2月3日ごろにおこなわれる年中行事。「一年間健康に過ごせるように」という願いを込めて「悪いもの」を追い出す行事とされています。

じつは節分の発祥は中国。平安時代ごろに中国から伝わってきた文化が、日本古来の考え方と合わさって生まれたと考えられています。

もともと節分とは、年に4回訪れる立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉。しかしいつしか、一年の始まりであり、大切にされていた「立春」の前日のみを「節分」と呼ぶようになりました。悪いものを追い出し、縁起のよいものを食べて、新しい季節を迎えるための行事です。

節分は必ずしも「2月3日」とはかぎらない

節分は毎年必ずしも「2月3日」とは限りません。あくまで「立春の前日」とされているため、立春の日付が動く場合は節分の日付も変わります。実際、過去には2月2日や2月4日だったことも。

ちなみに2024年~2027年の節分の日程・曜日は下記の通りです。2025年は2月2日(日)になります。正しい節分の日程を確認して、過ごしてみてくださいね。

・2025年 ...... 2月2日 日曜日

・2026年 ...... 2月3日 火曜日

・2027年 ...... 2月3日 水曜日

▼節分の日付の決まり方についてはこちら

2025年の節分はいつ?詳しく知らない豆まきの流れや節分の過ごし方を紹介

節分には具体的に何をするの?

節分の定番といえば「豆まき」。昔は、病気や災害など悪いものはすべて「鬼」の仕業だと考えられていたため、鬼を退治する効果があるとされる豆を投げてる風習が広まりました。

また、恵方巻きを食べる風習も一般的。その年の恵方を向いて、しゃべらずに黙々と食べると願いが叶うといわれています。また、地域によってはいわしを飾ったり、食べたりすることも。

このほかにも、節分にけんちん汁を飲んだり、そばを食べたりする地域もあります。古くから伝えられている由来・歴史などを改めて知ると、節分がより一層楽しいものになりますね。

節分といえば豆まき!鬼との関係や由来は?

前述の通り、節分は中国から伝わってきた文化です。かつて中国では、疫病をもたらす疫鬼を、魔除けの力を持つ穀物で追い払う「追儺(ついな)」という行事がおこなわれていました。

鬼を祓う役人が盾と矛を持って、貴族たちと鬼を追い回す......という文化が日本に伝わり、節分に豆まきをするようになったのです。

節分の「鬼」とは

仏教において鬼は、煩悩や欲望を強く持つ人の心に住み着き、災いのもととなる存在と考えられてきました。そのため、「鬼が住む煩悩や欲望を追い払う」という意味から、節分の豆まきが浸透していったといわれています。

豆まきの意味

昔から豆には、鬼などの悪いもの追い出したり退治したりする効果があるといわれてきました。前述した通り、鬼は災いのもとと考えられていたため、豆をまくことで鬼を撃退しようとしたわけです。つまり豆まきには魔除けや邪気払いの意味があるということですね。

炒り豆を使う意味

また、節分には炒った豆を使うのが一般的ですが、その理由は昔話と関係があります。

昔、人を食べる鬼に、神様が「この豆から芽が出たら人間を食べてもいいが、出ないうちに人を食べたら罰を与える」と鬼に豆を渡しました。鬼は神様からもらった豆をまくのですが、待っても待っても芽は出ません。なぜなら、その豆はあらかじめ炒ってあったものであったから......というお話です。

このことから、節分の豆まきには炒った豆を使うようになったといわれています。

▼【まとめ】節分・豆まきの意味・由来

正しい豆まきのやり方

じつは豆まきに全国共通の「正しいやり方」はありません。そのため、地域や家庭によってやり方は異なります。現在の住まいや、お部屋の掃除などのことも考えて工夫して豆まきをしてみましょう。ここでは、基本的な豆まきのやり方をご紹介します。

1. 夜までに福豆を用意する

福豆とは節分に使う炒った豆のこと。炒った豆を用意し、夜までは枡や三方(さんぽう=神様にお供え物をするための器)に入れておきます。

2. 窓や扉を開けて「鬼は外」と言いながら外に向かって豆をまく

夜になったら、まずは窓や扉を開けて、「鬼は外」というかけ声とともに豆を外に向かってまきます。

マンションやアパートなど集合住宅の場合は、時刻に気をつけて豆まきをするほか、外にまいた豆を掃除するようにしましょう。音を立てたくない場合は、小袋入りの豆を袋のまままくのがおすすめ。

3. 窓や扉を閉めて「福は内」と豆をまく

次に鬼が入ってこないよう、窓や扉を閉めて「福は内」と言いながら家の中に豆をまきます。

トイレや洗面所など隙間が多い場所への豆まきは、小袋入りの豆を使用し、袋入りのまままくといいでしょう。そうすることで、豆まき後の掃除を楽におこなうことができます。

節分と食べ物の関係は?

年齢の数だけ豆を食べる理由

地方によっては節分は「年取りの日」とされており、節分にひとつ年を取ると考えられていました。そのため、「節分に年の数だけ豆を食べる」という風習が残っているとされています。自分の年齢の数だけ豆を食べると、体が丈夫になって病気になりにくくなるといういわれがありますよ。

恵方巻きを食べる意味

七福神にあやかって、7種類の縁起がよい食材を巻く「恵方巻き」。恵方巻きには「福や縁を巻き込んで食べる」という意味があります。包丁などでカットせず1本丸ごと食べる理由は、幸福や商売繁盛を一気にいただくからだといわれていますよ。

いわしを食べる・飾る意味

関西の一部地域には、節分にいわしの頭を飾ったり、いわしそのものを食べたりする風習があります。その理由は、いわしを焼く際に出る煙や強い匂い。この煙や匂いが鬼を寄せ付けないと考えられているからなんです。また、栄養価の高いいわしを食べることで、無病息災を願うという意味もありますよ。

「節分そば」や「けんちん汁」を食べることも

ほかにも地域によってはそばを食べたり、けんちん汁を飲んだりする風習があります。「節分そば」は年越しそばと同じく、長寿や厄落としを願って食べられる料理です。また、節分にけんちん汁を飲む風習は、主に関東地方で見られるもの。肌寒い時期に体を温めるために食べられるようになったといわれています。

恵方巻きの方角と食べ方

恵方巻きを食べるときに決まった方角を向く理由とは?

「恵方」とは、陰陽道において「その年の福徳を司る年神様がいる方向」のこと。古くから、その恵方に向かって物事をおこなえば、いろいろなことがうまくいくとされてきました。それが恵方巻きを食べる際に決まった方角を向く理由です。

方角の決まりは?

毎年の恵方は十干(じっかん)と呼ばれるものとの関係で決定します。十干とは陰陽五行説などによって分けられた「甲・乙・丙・丁・戊・己・丙・辛・壬・癸」のことで、暦の表示などに使用されています。それぞれの十干には数字・方角が割り当てられていて、そこからその年の方角を導き出すのです。

ちなみに2025年~2027年の恵方は下記のとおりです。ぜひ縁起のよい恵方を向いて恵方巻きを食べてみてください。

・2025年 ...... 西南西

・2026年 ...... 南南東

・2027年 ...... 北北西

恵方巻きの食べ方

恵方巻きには縁や福が巻かれているとされているため、それらが途切れないように、包丁で切らずに丸ごと食べるのがポイント。ひとり1本恵方巻きを用意し、その年の恵方を向いて、願いごとを思い描きながら食べましょう。

しゃべると運が逃げるとされるため、おしゃべりを我慢して、黙々と静かに食べるようにしてください。

由来や歴史を知って節分を楽しもう

節分の由来や伝来、地域による違いなどをご紹介しました。毎年のことでなんとなく知っているつもりですが、意外と節分の由来や歴史について詳しくないことも多いもの。節分に関する知識を学びなおして、行事をより一層充実したものにしてはいかがでしょうか。

恵方巻のご予約はこちら

※商品情報や販売状況は2025年01月02日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル