ライフスタイル&ヘルス2022/3/6 更新

内祝い(お返し)の相場は?金額に困ったときの対処法やマナーもご紹介

この記事では、結婚祝いや出産祝いのお返しとして贈る「内祝い」の相場やマナーについてご紹介します。いただいたお祝いの品の金額が分からない、連名でのお祝いにはどのようにお返しするか、などのお悩みも解決!贈る時期やのしのマナーもご説明します。

内祝い(お返し)の相場とは

お祝いのお返しとして贈る「内祝い」の相場は、いただいた金品の半額~3分の1が目安です。相手が自分と同世代なら半額ほど、目上の人には3分の1程度が一般的。

内祝いの金額は、相場より高すぎても低すぎても失礼にあたります。また、いただいたお祝い以上の金額の品を贈るのもマナー違反です。地域や親族、職場での慣習やルールがある場合は、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

金額は状況に応じて変える必要も

目上の人や親族からの高額なお祝いには、前述の通りお返しは3分の1、またはそれ以下でも構いません。これは、新生活を応援したいという思いからお祝いが高額になることが多いためです。半額相当のお返しをすると、かえって相手に恐縮されることも。少額の内祝いであっても、手渡しで感謝の言葉を伝えたり、心のこもったお礼状を添えたりすると喜ばれます。

また、親しい間柄の人に「お返しは不要」と言われた場合、親や親戚などの身内であれば、お言葉に甘えても良いでしょう。その場合は、自宅に招いた際や旅行した際に「お土産」を渡すといった、ほかの名目でお返しすることをおすすめします。

身内以外の人には、贈られたお祝いが少額であっても内祝いをするのが基本のマナーです。予算が1,000円以下の場合でも、ミニタオルや焼き菓子などのプチギフトでお返しができますよ。

内祝いの金額に困ったときの対処法

いただいた品物の金額が分からないとき

お祝いを品物でいただいた場合、どれくらいの金額か分からず内祝い選びに困ることも。そのようなときは、インターネット検索でおおよその価格を調べてみましょう。同じ品物の正確な価格を知る必要はなく、似た内容の一般的な価格で構いません。客観的な判断ができるため、相場に合った内祝いを選べます。

また、調べてもまったく金額の見当がつかない場合は、相手に恐縮されることなく受け取っていただけるよう、1,500~3,000円程度の内祝いを贈るのが無難です。メッセージカードを添えて、感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

連名でお祝いをいただいたとき

職場の同僚や友人などからは、連名でのお祝いをいただくことも多いです。そのような場合は、受け取った金額をひとりあたりに割りあて、個別に半額相当のお返しをします。

大人数の連名でひとりあたりの金額がごく少額になる場合、皆で分けられる詰め合わせギフトや、配りやすいプチギフトがおすすめです。渡すシーンをイメージして考えてみましょう。

目下の人にお祝いをいただいたとき

自分よりも目下の人へ内祝いは、一般的な相場と少し異なるため注意が必要。いただいたお祝いの半額~同額が目安です。金額が高めの設定なのは、年長者としてのマナーによるもの。いただいたお祝いより高額なお返しをすることも相手に対して失礼になるため、8割ほどを目安に選んでみてはいかがでしょうか。

そのほかの内祝いのマナー

贈る時期

内祝いを贈る時期は、お祝いをいただいてから1か月以内を目安にします。結婚の場合は挙式や入籍日から1か月以内、出産の場合は生後1か月の「お宮参り」の時期が贈るタイミング。それ以降にいただいたお祝いには、早めにお返しをします。

ただし、受け取ってすぐにお返しをすると、相手に形式的なイメージを与える場合も。まずはお礼の連絡をして、1週間ほどあとに贈るのがおすすめです。

渡し方

内祝いを手渡しする際は、事前に相手の都合を確認して訪問し、品物を手提げ袋から取り出して渡します。お祝いのお礼の言葉を忘れずに述べましょう。

また、出産後や遠方であること、相手の都合によって、郵送のほうが良い場合もあります。その際は、配達を相手が受け取りやすい時間帯に指定したり、感謝の言葉を綴ったメッセージカードを添えたりしましょう。

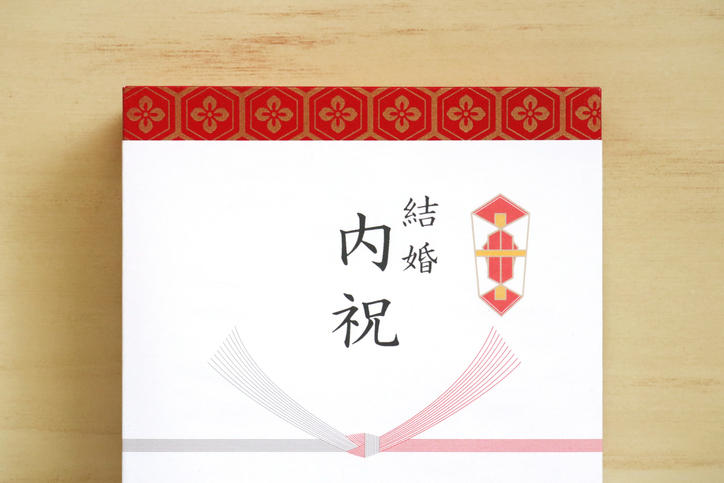

のし・水引

内祝いは、渡し方によってのし紙のかけ方が異なります。手渡しする場合は、包装紙の上にのし紙をかける「外のし」、郵送の場合はのし紙が汚れないよう品物に直接かける「内のし」にするのが一般的です。

水引は、大きく分けて2種類。結婚内祝いのように、何度も起こって欲しくないものは、ほどけることのない「紅白結び切り」を使用します。出産内祝いのように何度あってもめでたいものは、結び直せる「紅白蝶結び」にします。

表書きは上段に「○○内祝」や「内祝」など。下段は、出産内祝いの場合は赤ちゃんの下の名前とふりがな、結婚内祝いの場合は新郎・新婦の名前のみを連名で書くのが一般的です。表書きは、地域独自の風習があるため、身内や詳しい人に確認しておきましょう。

贈る品物

内祝いには、食品や日用品などの「品物」を贈ります。以前は、記念品の形として残る品物が多く選ばれていましたが、現在は食品や消耗品などの「消え物」が人気です。

たとえば、焼き菓子やコーヒーのような日持ちがする食品、タオルや入浴剤など。いずれも高級感のあるものや人気ブランドのものがおすすめです。相手の好みや家族構成に合わせた内容と量を選ぶのがポイントですよ。

内祝いの予算が高額な場合は、2種類のセットにしたり、カタログギフトと組み合わせたりすると良いでしょう。また、内祝いの贈り物としては縁起が良くないとされている、刃物(縁が切れるという意味から)、櫛(音の響きが苦・死と同じため)などは避けるのがマナーです。

大切な人に喜ばれる内祝いを♪

内祝いの相場は、いただいたお祝いの半額~3分の1が一般的です。ただし、相手との関係性や立場によって例外もあるため、柔軟に対応しましょう。また、贈る時期やのし紙・水引の種類などには、内祝いの種類に応じたマナーがあります。ご紹介した内容を参考に、大切な人に喜ばれる内祝いを贈ってくださいね。

※商品情報や販売状況は2022年03月06日時点でのものです。

現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。

ライフスタイル&ヘルス 新着記事

-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力

sara

-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説

秋山 ちとせ

-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説

食ナビチャンネル

-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説

食ナビチャンネル

-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介

食ナビチャンネル

-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介

食ナビチャンネル

-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説

秋山 ちとせ

-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介

食ナビチャンネル

-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説

食ナビチャンネル

-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方

食ナビチャンネル